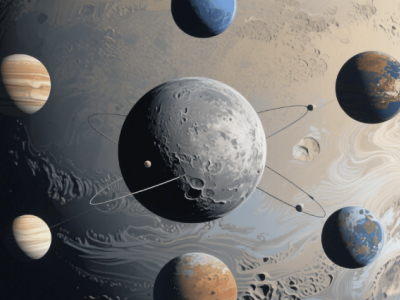

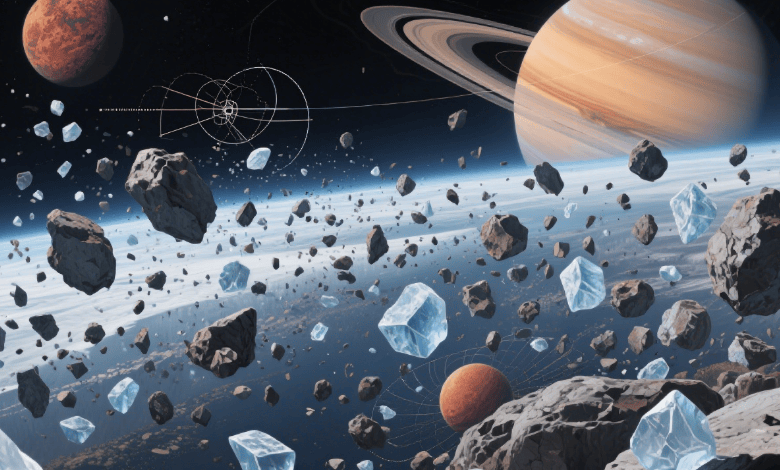

在浩瀚的太阳系中,有一个神秘而引人入胜的区域——小行星带,它静静地躺在火星与木星之间,仿佛是太阳系中的一道未解之谜。今天,让我们一起深入探索这片奇特地带,揭开它未能形成完整行星的秘密。

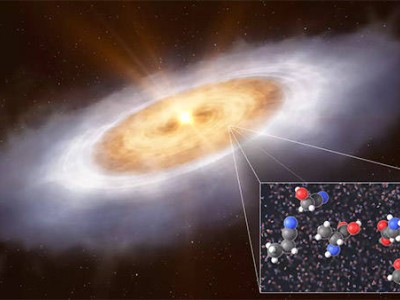

追溯至太阳系的诞生之初,那是一段由气体和尘埃构成的混沌时期。在引力的牵引下,这片混沌逐渐收缩,形成了一个扁平的原行星盘。在这片广阔的“孕育场”中,密度较高的区域如同生命的种子,不断吞噬周围的物质,逐渐壮大。其中最为耀眼的“种子”便是太阳,它最终点燃了核聚变之火,成为了太阳系的中心。

在行星的形成历程中,重元素受太阳引力牵引,向中心聚集;而轻元素则被太阳风吹向太阳系的外围。因此,太阳系内部孕育出了岩石行星,如地球;而外围则形成了气态行星,如木星。火星与木星之间的这片区域,保留了太阳最原始的物质成分,这便是小行星带的起源。

然而,为何这片区域未能孕育出一颗完整的行星,而是散布着无数小行星呢?科学家们对此提出了多种假说,其中主流观点认为,这一切皆因木星那无可匹敌的引力。小行星带正处于木星与太阳两大引力源之间,且更靠近木星。木星的强大引力对小行星带内的物质产生了巨大的扰动,使得它们的轨道变得杂乱无章,无法稳定地聚集在一起。许多小行星的轨道周期与木星的轨道周期形成了共振,进一步限制了它们凝聚成行星的可能性。

另一种较为边缘的观点认为,早期太阳系中,火星与木星之间或许曾存在一颗行星,但不幸遭遇了“星爆”事件,行星被炸得粉碎,碎片经过漫长的碰撞与磨合,最终形成了如今的小行星带。然而,这一假说因无法解释“星爆”事件的原因而备受质疑。

实际上,早期小行星带的物质总量可能与地球相当。但在木星引力的长期作用下,众多小行星被“逐出”小行星带,有的成为了内太阳系的彗星,有的甚至被木星捕获,成为了木星的卫星或星环的一部分。因此,如今小行星带的物质总量已不足原来的千分之一。

尽管小行星带不太可能再孕育出行星,但它在研究太阳系起源与演化方面扮演着至关重要的角色。这片区域保留了太阳系早期的物质成分与形成过程的大量信息,堪称太阳系的“历史见证者”。通过研究小行星带,我们能够更深入地了解太阳系的诞生历程以及行星的形成机制。

探索宇宙奥秘的旅程从未停歇。如果你对宇宙充满好奇,欢迎在评论区留言,与我们一同探寻宇宙的神秘面纱。别忘了点赞关注哦,或许下一个揭开宇宙奥秘的人就是你!愿点赞关注的你,生活充满惊喜与好运!