在浩瀚的宇宙中,彗星以其独特的姿态吸引着人们的目光,尤其是那长长的尾巴,宛如宇宙中的神秘画笔,绘制出一幅幅令人惊叹的画面。你是否曾好奇,这彗星的尾巴究竟是如何形成的?它是否会随着彗星的移动而改变方向?今天,就让我们一同揭开彗星尾巴的神秘面纱。

彗星,这个被形象地称为“脏雪球”的天体,实际上是由水冰、宇宙尘埃以及干冰、氨、硫化氢、甲烷等气体形成的固体物质构成的。在远离太阳的时候,彗星就像是一个巨大的冰疙瘩,暗淡无光。然而,当它靠近太阳时,一切就发生了翻天覆地的变化。

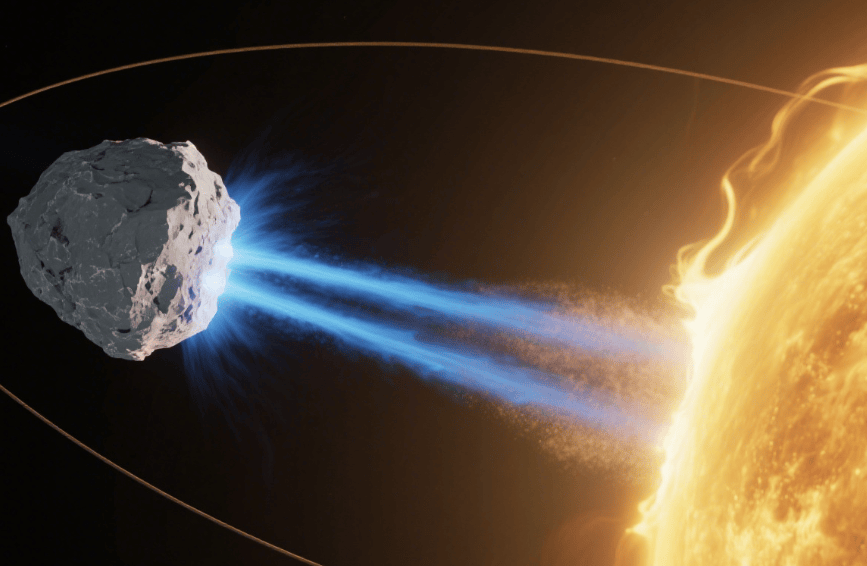

太阳那炽热的辐射如同巨大的火炉,使得彗星表面的温度急剧上升。随着温度的升高,彗星上的冰、干冰以及其他气体形成的固体物质开始升华、分解,释放出大量的气体。这些气体物质由于速度跟不上彗核的移动,被彗核甩在了身后。与此同时,太阳辐射的光压和太阳风(即太阳表面喷发出的带电粒子流)也在对这些物质施加影响,将它们推向背离太阳的方向。经过长时间的积累,这些物质逐渐形成了我们肉眼可见的彗尾。

关于彗星尾巴的方向,它并非一成不变。事实上,彗尾的方向相当“多变”。彗尾主要分为尘埃尾和离子尾两种。尘埃尾主要由尘埃颗粒组成,其形成与太阳辐射的光压密切相关。当光照射在尘埃颗粒上时,会产生一种推力,将尘埃颗粒推向远处。由于尘埃颗粒的大小不同,小颗粒更容易被推远,因此尘埃尾往往会呈现出一个扇形发散的形状。根据开普勒行星运动定律,离太阳越近的地方,尘埃颗粒的运动速度越快;离太阳越远的地方,运动速度越慢。这种速度差异也会导致尘埃尾发生弯曲。

相比之下,离子尾则更为有趣。它主要由气体组成,并且总是笔直地指向背离太阳的方向。这是因为太阳风中的带电粒子与彗星的带电离子相互作用,使得太阳风携带的太阳磁场在彗星周围发生弯曲。彗星的离子和太阳风都沿着这些弯曲的磁力线运动,最终形成了指向背离太阳方向的离子尾。然而,由于太阳风是间歇性的,且每次的强度都不尽相同,再加上彗星自身的运动也会对磁场产生影响,因此离子尾的长度、形状以及稳定性都会发生变化,有时甚至出现分叉、断裂、消失又再生的现象。

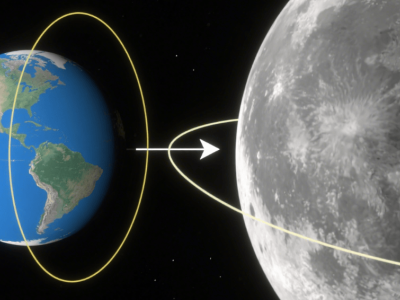

科学家们在观测过程中还发现了一些特殊的彗星现象。例如,鹿林彗星就拥有一条偏绿的离子尾,这与常见的蓝色离子尾截然不同。经过光谱分析发现,这条绿色离子尾是由双原子碳(C2)发出的荧光辐射造成的。鹿林彗星还出现了一条长时间的“反向”尘埃尾。然而,这并非真正的反向,而是由于鹿林彗星与地球的运行轨道几乎在同一平面内,从地球的角度观测时产生的错觉。

彗星尾巴的神秘与奇妙,不仅让我们对宇宙充满了无限遐想,也激发了科学家们探索未知的热情。如果你也对这些宇宙奇观感兴趣,不妨点赞关注,让我们一起探索更多宇宙的奥秘吧!