近日,关于微信是否应该推出“已读”功能的话题再次在网络上引起广泛讨论。这一话题似乎每年都会成为公众关注的焦点,而微信官方则再次重申了其立场。

8月7日,微信派公众号发布了一篇题为《微信为何坚守“未读”净土?》的文章,明确表示微信从一开始就没有设置“已读”功能,未来也不会添加这一功能。文章一经发布,迅速在网络上引发了热议,话题#微信拒绝已读功能#和#微信旨在减轻社交压力#成为了网友们讨论的焦点。

“已读”功能,简而言之,就是当信息接收者查看到信息后,系统会给予信息发送者一种反馈,告知其信息已被阅读。这一功能最早可以追溯到2005年,由加拿大的黑莓公司率先推出,随后逐渐应用于电子邮件以及其他各类社交平台,包括办公、恋爱交友、公开化社交、电子商务和私密化社交等领域。

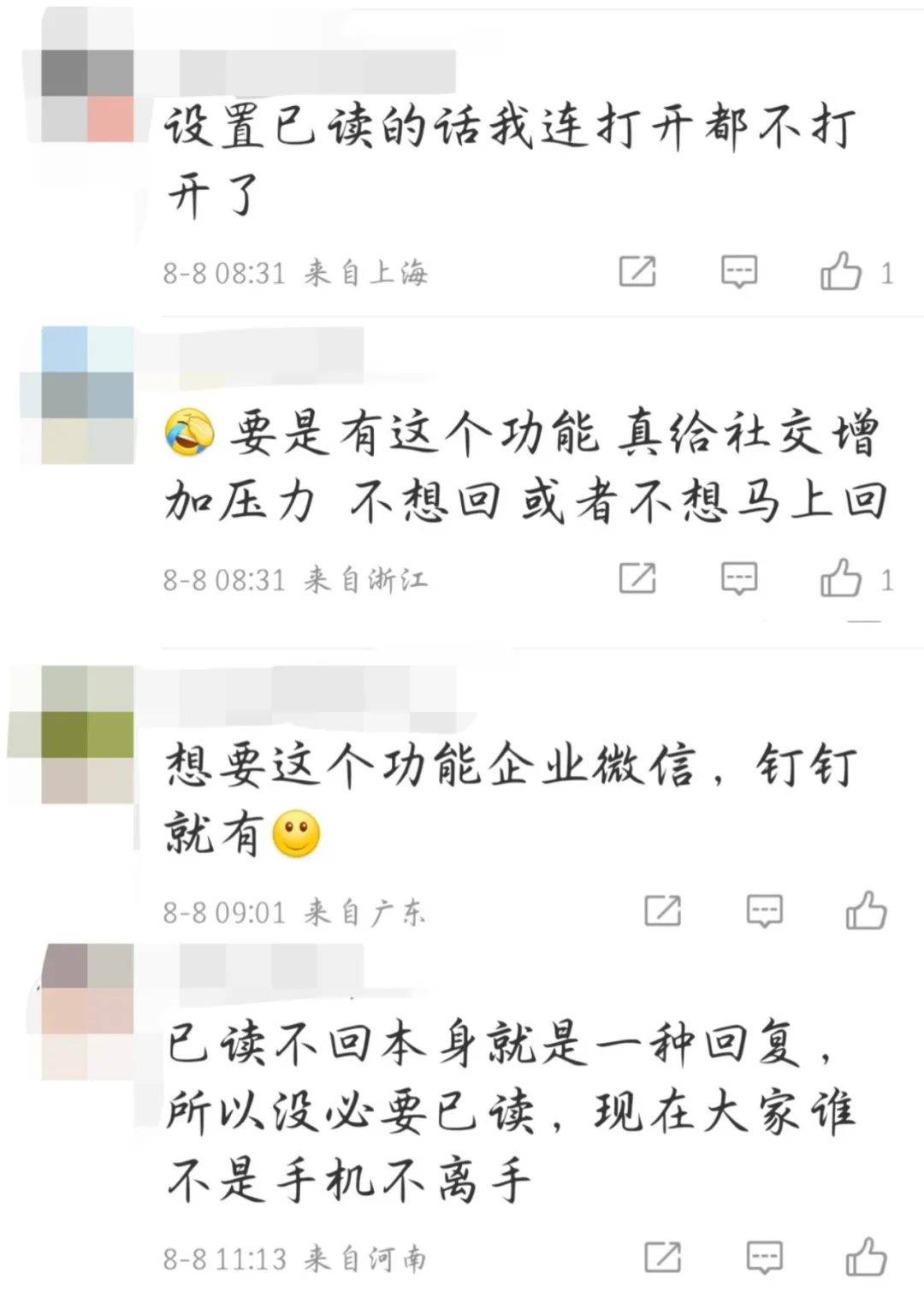

尽管“已读”功能在一定程度上提高了消息传达的效率,节省了等待回复的时间,促进了双方的互动交流,但并非所有人都对这一功能持欢迎态度。在一项关于“最不喜欢的社交媒体功能”的投票中,“显示消息已读”功能以43.56%的占比高居榜首。

那么,为什么人们如此反对“已读”功能呢?微信在早前的“微信公开课”中就曾指出,微信之所以没有设置“已读”功能,是希望为用户提供一种没有负担的使用体验。这一观点得到了许多用户的认同。

从心理学角度来看,“已读”功能可能会增加人们的心理负担。根据戈夫曼的拟剧理论,人们在社会交往中会通过协调“前台”和“后台”的行为来塑造自己在他人眼中的理想形象。而“已读”功能则像是一面镜子,将原本隐秘的“后台”暴露在了“前台”的聚光灯下,导致无形的社交压力产生。

当信息显示为“已读”但对方迟迟不回复时,信息发送者可能会感到失望和沮丧,自尊心受到伤害;而信息接收者则可能觉得自己的时间被“剥夺”,尤其是在办公类软件上,这种感受尤为强烈。“已读”功能就像一个实时监视装置,让人们的自我时间被压缩,精神压力增大。

幸运的是,随着用户呼声的日益高涨,越来越多的社交平台开始将选择权交还给用户,不再强制开启“已读”功能。这一变化无疑体现了平台对用户需求的尊重和响应。

还有网友表示,微信作为社交软件中的佼佼者,其坚守“未读”净土的做法值得称赞。他们认为,社交软件应该为用户提供一个轻松、自由的交流环境,而不是增加用户的心理负担。

在这场关于“已读”功能的讨论中,我们看到了用户对于社交平台功能的多样需求和期望。而微信作为行业内的领军企业,其立场和做法无疑将对整个行业的发展产生深远影响。