近期,一场围绕理想i8与乘龙重卡碰撞事件的风波,终于迎来了其戏剧性的落幕。昨晚,央视财经频道在一档长达13分钟的财经评论节目中,对该事件及其背后的营销乱象进行了深刻剖析。

节目直击要害,未留余地,对事件涉及的三方均提出了严厉批评,最终将矛头指向了当前汽车行业浮夸成风的营销环境。一句“营销不是演戏”,掷地有声,振聋发聩。

回顾过去一周,各方表态如同一场精心编排的大戏。先是理想i8发布会上那令人瞠目结舌的撞飞乘龙卡车一幕,瞬间引爆舆论。随后,理想与乘龙一边相约线下直播对撞,一边又对中国汽研的测试流程指手画脚,言辞间不乏讽刺意味。

紧接着,中国汽研正面回应质疑,并与理想和乘龙共同发表联合声明。然而,事件的真相似乎依旧扑朔迷离。

事实上,答案已不言而喻。正如央视所指,问题根源在于汽车行业近乎病态的营销氛围。近年来,夸大智驾能力、给配置起怪名、在发动机热效率及风阻系数上动手脚等营销手段层出不穷,车企们为了争夺“行业第一”的宝座,不惜揣着明白装糊涂,真话不全说。

在新能源车型琳琅满目、产品同质化严重的当下,一个标志性的噱头成为车企宣传中的制胜法宝。于是,“XX万以内最好的XX”等宣传语满天飞,后续更是衍生出各种“第一梯队”、“行业领先”等模糊概念,虽难以证伪,却也经不起推敲。

然而,这种营销思路似乎颇有成效。提及500万内或1000万内最好的车,大多数人都能迅速给出答案。正因如此,极限词几乎成了所有品牌宣传的标配。

久而久之,车企们开始寻求新的突破点,事件营销应运而生。所谓事件营销,即通过抓人眼球的活动,让品牌或车型迅速进入公众视野。近年来,各种挑战层出不穷,均属事件营销范畴。

相较于极限词的直白,事件营销的玩法更为多样。只要创意足够新颖、效果足够震撼,几乎可以做到人尽皆知。如舒马赫驾驶奔驰SLS AMG冲上隧道天花板、尚格云顿在两辆沃尔沃卡车间做一字马等经典案例,至今仍为人津津乐道。

为了追求更好的传播效果,车企们在事件营销上愈发放飞自我。各种抽象挑战如雨后春笋般涌现,如吊车吊车、飞车过海等,甚至出现了坦克碾车、子弹射击电池包等逆天操作。

但在此之前,事件营销尚有底线。尽管挑战看似无厘头,却也在一定程度上展现了车辆性能。而真正病态的,是近年来流行的披着测试外衣的事件营销。

这类营销利用专业场地和专业机构提供的测试流程,得出看似专业的结论,以此证明自身在友商中的领先地位。包括钻卡车碰撞、公开道路智驾测试等,看似专业,实则多为非标测试,缺乏系统性标准。

以国内权威碰撞测试机构中保研为例,其测试流程极为详细且严格,从碰撞速度、被撞物体高度、撞击角度到油箱剩余油量、冷却液数量、车身温度等变量均需严格控制。只有在这样的条件下,测试结果才具有参考价值。

反观车企与第三方机构的近期测试营销,不仅未遵循业内认可的标准化流程,也未严格控制变量,更未明确测试车型与量产版之间的关系。部分测试机构甚至公开表明与车企立场一致,可根据车企需求定制实验项目,甚至为了营销效果制造夸张实验画面。

业内人士对此类非标测试嗤之以鼻,认为其与演戏无异。然而,非专业消费者缺乏辨别能力,更倾向于相信这种简单直观的测试。长此以往,非标测试的结果逐渐成为用户群体内的广泛认知,并影响日常驾驶习惯。

近期,因车企对智驾能力的过度宣传,导致多起智驾事故频发,造成严重人员伤亡。工信部与公安部已对此类夸大宣传进行整治。智驾尚且如此,若安全性能也被事件营销带偏,后果不堪设想。

幸运的是,理想i8营销翻车事件或将成为车圈营销风气转变的契机。一方面,央视的批评相当于给车圈营销敲响了警钟,未来传播环境或将更为严格;另一方面,数码圈曾经历类似过程,如今已趋于理性,车圈或可从中汲取教训。

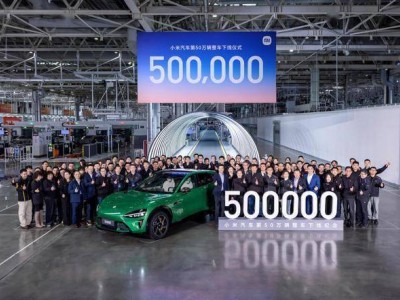

事实上,车上真正值得营销的亮点或许并不多。小米SU7 Ultra发布会上,雷军朴实无华地介绍轮胎噪音消除系统为轮胎加静音棉,虽简单却赢得观众认可,成为出圈梗。反观理想i8的翻车事件,或许能让车企们对营销有更深刻的理解。