经过长时间的等待,全球人工智能领域迎来了一个重大突破:OpenAI于近日正式推出了其最新的旗舰模型GPT-5。这款被外界高度期待的人工智能系统,在经历两次延期发布后,终于向全球用户揭开神秘面纱。

OpenAI的首席执行官萨姆·奥尔特曼在发布会上表示,与GPT-5的交流体验,就如同与一位随时待命的博士级专家对话,不仅能进行流畅的聊天,还能帮助用户实现各种目标。他进一步用生动的比喻形容了GPT系列的前几代模型,比如GPT-3像是与高中生交谈,偶尔有灵感闪现但也有不少烦恼;而GPT-4则更像是大学生,兼具了智能与实用性。

GPT-5的发布,标志着OpenAI在技术竞争中的又一次重要迈进,同时也预示着整个AI行业正逐渐从追求突破性创新的阶段,转向产品精细化和商业化落地的新征程。据OpenAI官方数据,GPT-5已向全球超过7亿活跃用户开放使用。

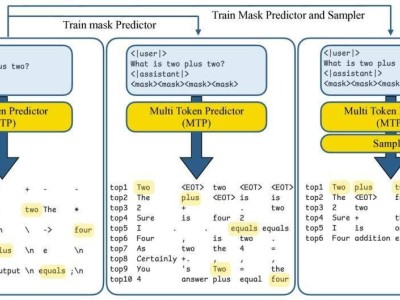

GPT-5最引人注目的技术创新在于其“统一路由系统”架构。这一设计使得GPT-5能够在快速响应模式和深度推理模式之间自动切换,无需用户手动选择。这种架构设计让GPT-5能够像专家一样思考,像朋友一样交流。在技术指标方面,GPT-5也展现出了显著的性能提升,例如在SWE-bench编程基准测试中取得了高分,并且在健康医疗领域的查询错误率大幅降低。

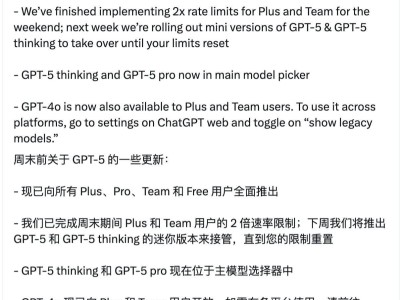

为了满足不同用户的需求,OpenAI为GPT-5设计了一套精细的差异化服务体系。免费用户可以获得基础的消息额度,Plus订阅用户和Pro专业用户则分别享有更多消息额度和深度推理模式的使用权限。这种分层定价策略,旨在吸引对AI工具有不同依赖程度的用户群体。

在个性化用户体验方面,GPT-5也迈出了重要一步。它首次推出了预设人格角色功能,为用户提供了四种不同风格的AI助手。这些人格模式包括“愤世嫉俗者”、“机器人”、“倾听者”和“书呆子”,每种模式都有不同的交流风格,旨在增强人机交互的亲和力和个性化色彩。然而,这种个性化也引发了一些关于信息茧房和确认偏误的讨论。

尽管GPT-5在技术和用户体验上取得了显著进步,但学术界和技术专家对其评价却呈现分化。MIT技术评论认为GPT-5是一个精心打磨的产品,而非技术突破。开发者社区的反馈也更为复杂,有些团队对其智能水平表示赞赏,而有些内容创作平台则发现GPT-5在某些写作质量评判任务上表现不佳。

GPT-5的发布不仅对OpenAI自身意义重大,对整个人工智能产业也产生了深远影响。目前已有超过500万家企业用户使用了ChatGPT系列商业产品,这些企业正在将GPT模型融入研发、客服、决策支持等关键工作流程中。随着GPT-5的到来,这些早期采用者有望进一步扩大领先优势,重塑业务模式。

同时,GPT-5的发布也在产业竞合格局上引发了连锁反应。它巩固了OpenAI-微软在“认知AI即服务”市场的领先地位,同时也激励了竞争对手如谷歌、meta等加速追赶步伐。在中国,科大讯飞、百度、阿里等公司也宣布将升级各自的大模型,以应对GPT-5带来的挑战。

随着GPT-5的面世,生成式人工智能进入了新的发展阶段。从技术层面看,GPT-5让机器更加“懂人”;从应用层面看,它正深刻改变着各行各业的效率和模式。然而,我们也必须正视GPT-5仍存在的不足与风险,保持理性与审慎的态度。