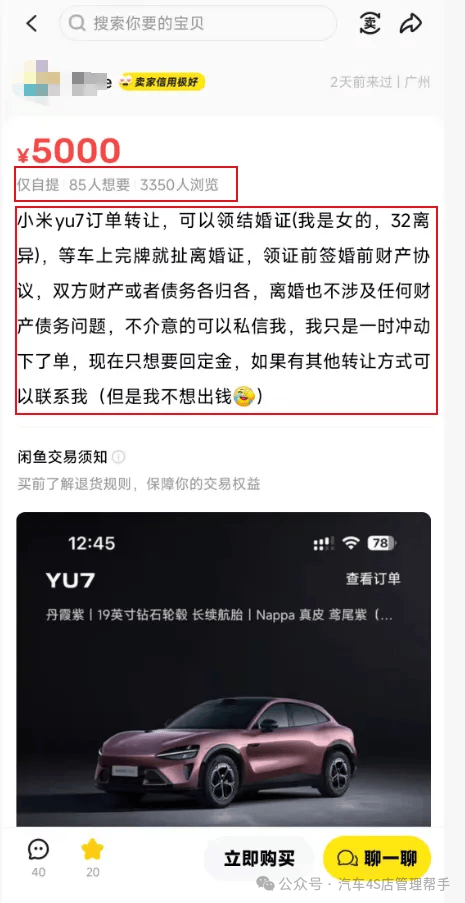

近日,一则关于小米汽车YU7订单的离奇转让消息在社交媒体上迅速传播,引起了广泛关注。消息发布者,一名自称为“Aana”(化名)的广州网友,声称自己是一名小米YU7的准车主,愿意以与对方结婚为代价,转让自己的购车订单。这一不寻常的条件背后,是为了能够利用广州地区夫妻间可转让车牌的政策,以此要回自己已经支付的5000元定金。

“Aana”提出,双方只需领证结婚,待车辆上牌后再办理离婚手续,期间会签署婚前财产协议,确保双方的财产和债务互不干涉。这一提议立即引发了网友的热议,有人对其真实性表示怀疑,也有人担忧车辆可能成为婚内财产,进而引发后续的财产分割问题。面对这些质疑,“Aana”坚称自己“不是那样的人”,并在评论区积极回应网友的疑问。

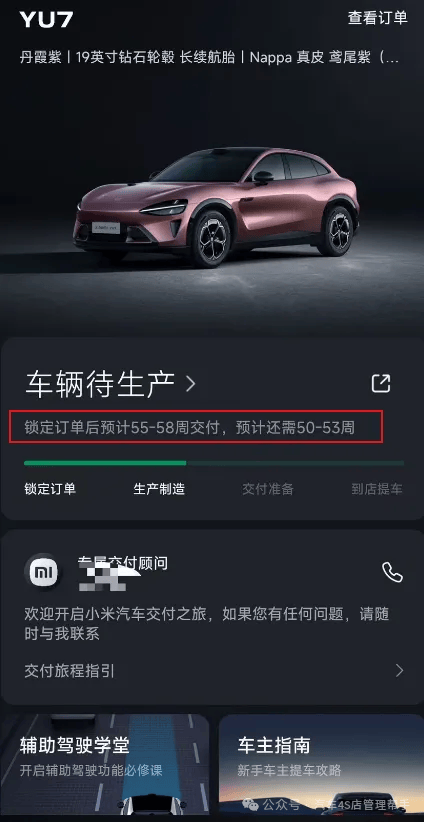

此次事件也暴露出小米汽车YU7定金问题的复杂性。根据《车辆购买协议》的规定,用户需在收到尾款支付通知后7天内完成支付,否则定金不予退还。这一条款在用户下单时被强制勾选,成为许多消费者心中的一道坎。交付周期的延长也成为了消费者关注的焦点。最初,小米汽车宣传“首批8月交付”,然而锁单后系统显示,标准版需等待53-57周,Max版最快也要33周。不少用户反映,销售承诺的交付时间与实际情况存在较大差距。

除了定金和交付周期的问题,小米汽车YU7的预售模式还引发了系统操作争议和政策风险隐瞒的质疑。在抢购期间,部分用户遭遇APP故障,质疑平台变相强制绑定,而定金规则的提示也不够显著。更令人担忧的是,延迟提车可能涉及的新能源购置税减免政策到期风险,也未得到企业的充分告知。

业内人士分析认为,小米汽车YU7的定金纠纷是新能源汽车预售模式中“强条款、弱履约”矛盾的集中体现。在交付周期过长的情况下,刚性定金规则容易激化消费者与企业之间的矛盾。此次风波不仅暴露出小米在处理消费者关系上的不足,也引发了公众对新能源车预售模式下规则矛盾和消费者权益保障的深入思考。

此次事件再次提醒企业,在追求市场扩张的同时,必须妥善处理与消费者之间的关系,维护品牌口碑。同时,也呼吁消费者在购车过程中保持理性,充分了解相关政策和企业规定,避免陷入不必要的纠纷之中。