近期,工业和信息化部的一则消息引发了广泛关注,该部门提出“鼓励发展燃油车”的策略,这立即在公众中激起了热烈讨论。特别是新能源车主群体,对此变化表现出了一定的担忧,担心政策风向的转变会影响其车辆的价值。然而,深入分析这一政策调整,不难发现,它并非对新能源汽车的否定,而是基于现实情况做出的灵活应对,预示着未来燃油车与新能源汽车或将长期并存,共同推动技术进步。

政策调整的背后,是对我国汽车市场现状的深刻洞察。目前,我国道路上行驶的车辆总数已突破3.5亿辆,其中新能源汽车占比仅为7%,即大约2500万辆,其余绝大多数仍为燃油车。若强行推进燃油车淘汰,将涉及数亿车主的换车成本问题,可能引发一系列社会经济挑战。

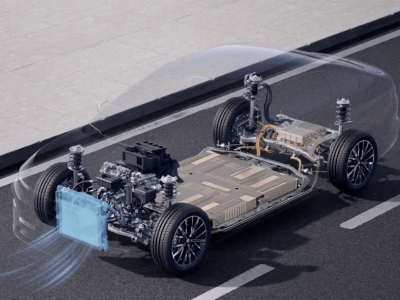

同时,燃油车技术仍在不断进步,展现出强大的生命力。例如,吉利汽车推出的新款1.5T发动机支持乙醇汽油,长安汽车则通过蓝鲸动力与合成燃料的配合,降低了油耗。部分混动车型的百公里油耗甚至已降至4升以下,这些创新不仅有助于减少排放,还为氢燃料、合成燃料等新技术提供了应用空间。

从国际市场的角度来看,作为全球最大的汽车出口国,我国在2024年出口的431万辆汽车中,燃油车占比超过八成。特别是在欧洲、中东、非洲等地区,燃油车的需求依然旺盛。过早放弃燃油车技术,可能会影响我国在这些市场的份额。

尽管政策调整引发了市场波动,但新能源汽车的发展方向并未改变。财政部明确表示,2025年将继续推广新能源汽车,扩大充换电站建设,提供以旧换新补贴,以推动新能源汽车在小城市的普及。事实上,2024年新能源汽车销量已达到1286.6万辆,同比增长35.5%,显示出市场对新能源汽车的接受度正在不断提高。

技术进步也在为新能源汽车的普及铺平道路。宁德时代推出的新电池能够充放电3000次,超充站的建设也在加速推进,计划到2025年全国将建成8.6万个超充桩。这些举措有效缓解了续航焦虑和充电不便的问题。与此同时,车企也在积极应对市场变化,将研发资金更多地投入到电动化和智能化领域,同时优化燃油机技术。

对于消费者而言,选择何种类型的汽车,关键在于个人需求。在小城市或长途旅行中,燃油车因其加油方便、技术成熟而备受青睐。而在一线城市,新能源汽车则以其低使用成本、高科技感成为许多人的首选。增程式、插电混动等车型的出现,为消费者提供了更多选择,这些车型既能加油又能省油,2024年销量增长超过50%,占新能源汽车销量的四成。

展望未来,燃油车与新能源汽车并非零和博弈,而是将走向技术融合。高效内燃机可作为混动车型的增程器,热管理技术也可应用于电池领域。合成燃料、氢燃料等低碳能源的发展,同样离不开内燃机技术的支持。加油站也在进行转型,中石化等企业正在探索“加油+充电”的混合站模式,以优化资源配置。

工信部此次政策调整,旨在平衡环保目标与产业安全,既缓解了消费者对燃油车淘汰的担忧,又为新能源汽车的发展留足了空间。在这样的转型过程中,我国的汽车产业将变得更加多元化、更具竞争力。