在中国电动车行业的迅猛发展下,从70后到00后的这两代人见证了一场能源革命的巨变。曾经,拥有一辆电动车对许多人而言还是奢望,而今,人们已转而关注电动车的性能与品质。

随着汽车保有量飙升至3.5亿辆,新能源汽车的渗透率也成功跨越了50%的里程碑。高速公路沿线,充电桩如雨后春笋般涌现,为长途旅行提供了便捷的充电服务。然而,这一变革也带来了新的挑战:如何在提升充电效率与满足个人需求之间找到平衡点。

电动车充电的特性在于,电量从低至80%的充电速度相对较快,而剩余的20%则需要更长时间进行涓流充电。这意味着,将一辆车充满电的时间,足以让两辆车快速充至80%的电量。马斯克曾用一个生动的停车场比喻来解释这一现象:空荡荡的停车场停车容易,而接近满员时,停车则变得耗时费力。

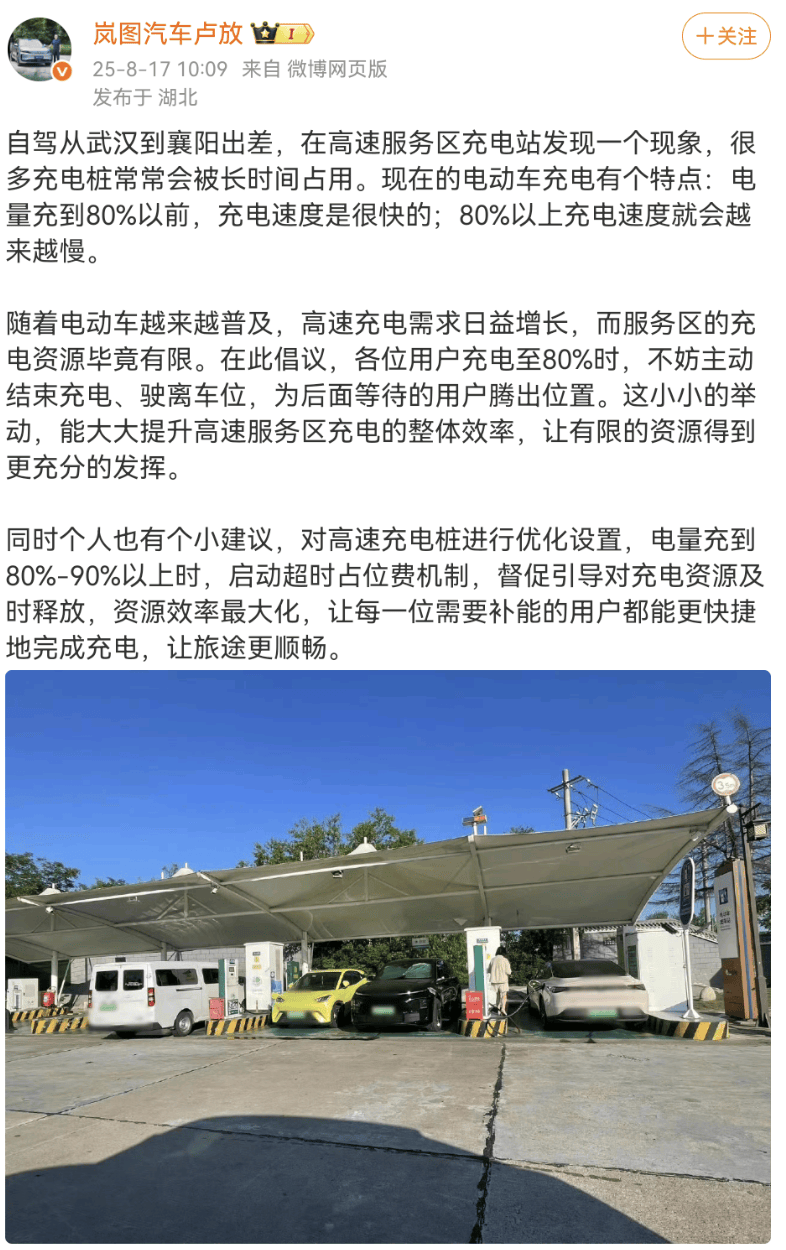

这一特性在高速公路的充电桩上引发了关于公共资源效率与个人需求的讨论。车主们面临抉择:是应主动终止充电,提升充电桩的周转率,还是坚持充满电以获得安全感?蔚来高管沈斐提出的观点更是直击人心:当有人在充电时用餐,难道要打断他们的用餐时间来让出充电桩吗?

沈斐的言论虽有为换电技术辩护之嫌,但也道出了许多车主的心声。他们质疑,既然已经支付了充电费用,为何要被要求牺牲自己的权益?真正的问题不在于是否要充到100%,而在于如何使80%的充电量成为最优选择。这既涉及道德考量,也对技术创新提出了新的要求。

在中国社会,人们经历了从“抢夺”到“谦让”的转变。从抢盐、抢房到抢口罩,再到如今在高速服务区主动让出充电桩,这种变化体现了社会文明的进步。卢放提出的充电80%倡议,可以被视为将这种“中国式排队”精神引入电动时代的尝试。尽管这一倡议并不完美,但它是一次必要的尝试,旨在探索在资源有限的情况下,如何通过技术和商业手段实现个人利益与社会利益的和谐共生。

广东部分服务区试行85%自动断电后,充电桩的使用效率显著提升,翻台率提高了30%以上。这一数据验证了卢放倡议的合理性,表明涓流慢充阶段是影响公共资源利用效率的关键因素。特斯拉等电动车巨头也早已采取了占位费等措施,以鼓励车主在充电结束后及时驶离。

这场讨论的意义不仅在于具体的充电百分比,更在于中国企业家的角色转变。他们不再仅仅是产品制造者,而是积极参与公共议题的讨论,将流量意识转化为制度设计能力。在商业创新的背后,是社会关系的深刻变革。当效率与善意被融入算法规则,中国企业能否在硬科技领域之外,为世界贡献一份协作理性的新典范,成为了一个值得期待的命题。