在地球的屋脊——青藏高原的深处,自然环境极端恶劣,寒冷与低氧交织,资源稀缺,使得这里成为了人口密度极低的区域。阿里地区,平均海拔高达4500米,其面积超过两个山东省,而人口密度却低至每平方公里不足0.4人。这里被誉为“世界屋脊的屋脊”,也是令人敬畏的“生命禁区”。然而,令人惊讶的是,人类祖先早在近十万年前就已涉足这片土地。

古人类对恶劣环境的适应能力让现代人赞叹不已。一个令人困惑的问题也随之而来:在广袤的平原上,为何古人类会选择踏上高原腹地?他们究竟何时开始征服这片高地?这些问题长久以来吸引着全球学者的目光,而中国学者在这一领域正取得突破性进展。

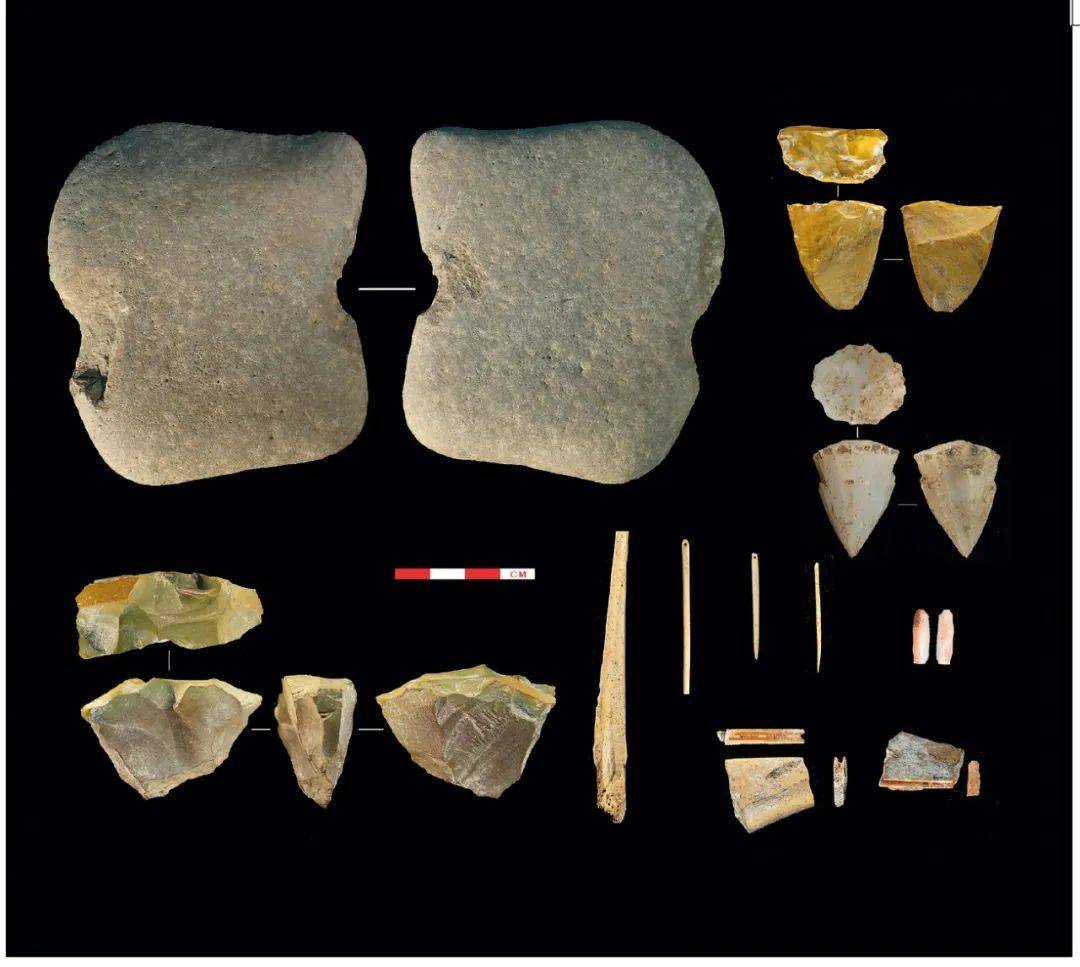

在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的办公室里,研究员高星展示了两块来自西藏自治区尼阿底遗址的石器。这些石器修长、尖端锋利,展现出精湛的石叶技术,标志着人类进入旧石器时代晚期。2018年,高星与张晓凌等人在世界权威期刊《科学》上发表了关于尼阿底遗址的研究成果。

2013年6月,考古队在尼阿底山脉附近的色林错湖边发现了这些石器。尼阿底遗址绵延数公里,石器沿湖边散落。古人类在此采集岩石材料,加工成石器,留下了叮叮当当的敲打声。尤为重要的是,尼阿底遗址拥有罕见的土层堆积,使得考古人员能够测定其年代——距今4万至3万年。这是西藏首次发现具有可信年代数据的旧石器时代古人类遗址,将青藏高原的人类活动历史猛然拉长至近4万年。

尼阿底遗址不仅记录了古人类的活动痕迹,更在人类进化史研究中展现出独特的科学价值。高星指出,拥有石叶技术的尼阿底先民属于早期现代人,这引发了关于现代人起源与扩散的重大科学问题。尼阿底遗址表明,至少在三四万年前,早期现代人已经到达青藏高原高海拔地区。

在尼阿底遗址发现五年后,另一处遗址在更高海拔的山洞中现身,再次极大地推进了人们对青藏高原古人类历史的认识。在狮泉河旁的梅龙达普洞穴遗址,考古人员经过六年的持续发掘,形成了一个14米多深的深坑。这里留下了从距今10万年至5万年、距今4.5万年,以及距今4000年至3000年三个不同时代的地层,见证了人类在此地的反复居住。

著名旧石器时代考古学家王社江主持了梅龙达普洞穴遗址的考古发掘。他发现,洞穴中的石器技术与华北、云贵地区的石器技术存在相似之处,暗示着青藏高原可能是欧亚大陆上的一条远古大通道。梅龙达普洞穴遗址留下了一段绵延十万年的历史轴线,罕见地展现了古人类在高原上的生活轨迹。

关于古人类为何选择挺进高原,高星提出了多种可能性。在气候温暖适宜的时期,高原上的动植物资源可能相对富集,竞争压力较小,提供了更好的生存条件。当平原人口压力增大时,也可能促使一些人群短期进入高原生活。高星还认为,人类天生拥有探索的欲望,到新的地方开疆扩土或许出自一种天然的征服欲和好奇心。

青藏高原古人类的研究不仅为了重建过去,也具有重要的现实意义。探索古人类如何适应极端环境,对于理解人类面临的环境变化提供了宝贵的启示。在艰苦而危险的考古调查中,中国学者已经调查了西藏的大部分区域,新发现了数以百计的旧石器遗址,他们的每一步进展都受到全球瞩目。

与此同时,这些考古人也见证了青藏高原的巨大变化。从土房子到现代化设施,从交通不便到快递可达,青藏高原在快速发展中展现出新的面貌。这些学者在追寻神秘过去的同时,也见证了高原的今日巨变。