苹果iPhone17系列发布后,社交媒体上相关话题热度居高不下,看似占据舆论高地,但资本市场却给出了截然不同的反馈——发布会次日,苹果股价应声下跌,市值单日蒸发3700亿元人民币,这一数据与数码博主们“史上最强iPhone”的盛赞形成鲜明对比。

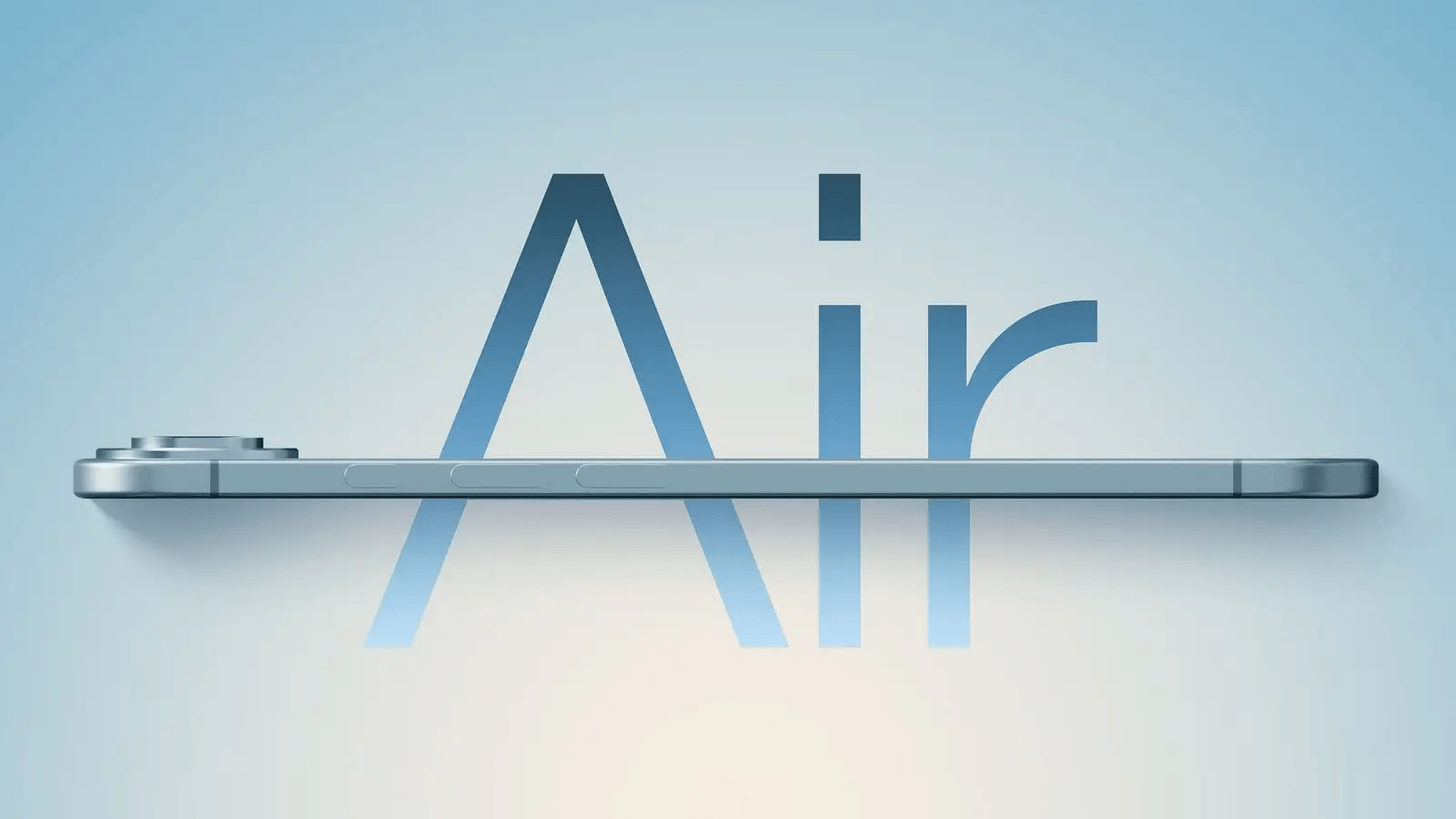

作为本代机型最大卖点之一的iPhone17 Air,其5.6毫米机身厚度被部分博主称为“轻薄革命”,但横向对比显示,这一数据与2014年发布的iPhone6相差无几。更值得玩味的是,当国产折叠屏手机荣耀Magic V5已实现展开状态下4.1毫米厚度且续航表现更优时,苹果仍需为iPhone17 Air配备移动电源进行续航演示,这种技术代差在发布会现场显得格外尴尬。

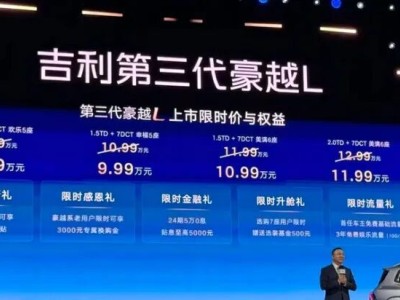

在硬件配置方面,iPhone17系列延续了“挤牙膏”式升级策略。标准版虽首次搭载120Hz高刷新率屏幕并将存储容量提升至256GB起步,但5999元的定价在同价位国产机型面前毫无优势。更受争议的是Air版本,2800mAh电池容量、单摄像头配置、强制使用eSIM卡等限制,搭配7999元的起售价,引发消费者对“创新诚意”的质疑。

材质选择上的矛盾表现同样引发讨论。苹果在宣传Pro系列时强调回归铝合金中框是为了优化散热性能,暗示此前使用的钛金属存在散热缺陷,但转头却在Air版本上重新启用钛金属材质。这种技术路线的反复,被行业分析师解读为“为弥补性能不足而采取的妥协方案”。

与国产手机厂商的激烈对比中,苹果的技术短板愈发明显。当竞品普遍实现10000mAh电池容量、200W快充以及全功能AI应用时,iPhone17系列国行版仍无法使用核心AI功能,这种“技术断层”在5G时代显得尤为突兀。某头部券商分析师指出:“资本市场用真金白银投票,说明专业投资者更看重技术迭代速度和生态完整性,而非营销话术。”

值得关注的是,数码博主群体在宣传策略上呈现明显倾向性。在涉及iPhone17的评测内容中,超过80%的视频未与同期发布的国产旗舰机型进行直接对比,而国产厂商的新机发布会则普遍将苹果列为对标对象。这种“单向避战”的现象,被消费者戏称为“科技圈的皇帝新衣”。

面对持续走低的股价和日益理性的消费市场,苹果需要解决的不仅是技术参数问题,更是如何重建创新领导力的品牌命题。当竞争对手以每年两代的速度推进技术革新时,苹果年更式的迭代策略正在消耗其积累的技术红利。对于消费者而言,或许该重新思考:为品牌溢价买单前,是否应该更关注产品实际体验?