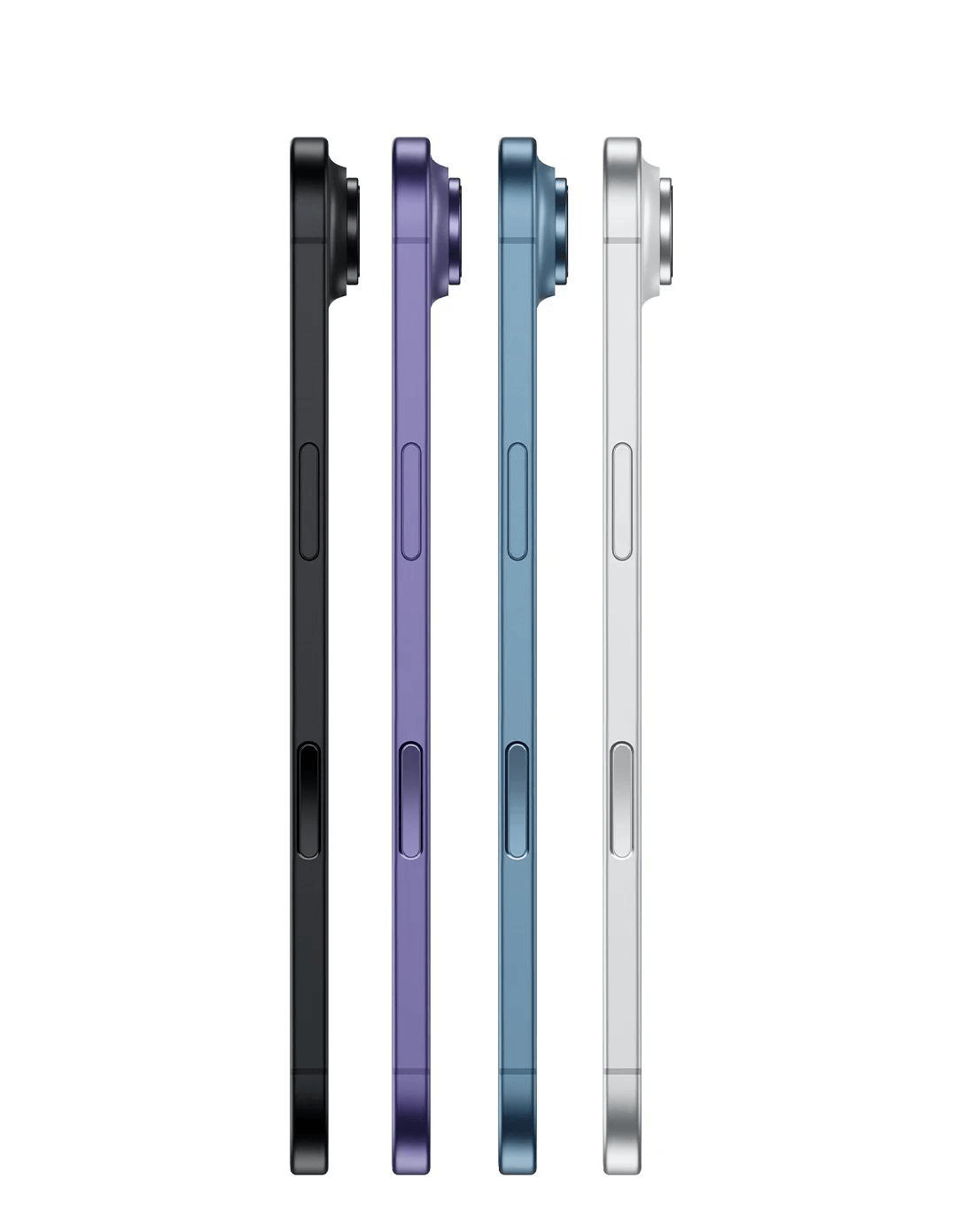

苹果最新发布的iPhone17系列引发市场热议,标准版机型因"加量不加价"策略成为焦点。该机型全系标配120Hz高刷新率屏幕,搭载A19处理器,存储容量从128GB提升至256GB起步,售价仍维持5999元不变。这一配置升级使标准版性价比显著提升,甚至被部分消费者戏称为"背刺iPhone16 Pro"。

然而,深入分析后发现,新机存在多项配置短板。以iPhone17 Air为例,其轻薄机身下隐藏着续航焦虑——官方宣称的40小时续航需依赖外接充电宝实现,实际续航时间不足10小时。Pro系列同样面临续航缩水问题,且国行版电池容量较美版更小。在国产手机普遍配备7000mAh以上电池的背景下,苹果的续航表现显得尤为突出。

AI功能落地难题持续困扰国行用户。尽管苹果近年来大力推广AI技术,但国行版本仍无法使用相关功能。这种"花高价买少功能"的现象引发消费者质疑。更严峻的是,即便未来AI功能得以开放,其高算力需求将进一步加剧续航压力,对电池寿命构成挑战。

eSIM技术的独占应用也引发争议。iPhone17 Air强制使用eSIM卡,但该技术在国内面临多重障碍。安全监管层面,远程激活带来的电信诈骗风险尚未得到有效管控;运营商利益方面,实体SIM卡的取消将降低携号转网门槛,影响用户绑定策略。设备更新成本也是制约eSIM普及的重要因素。

市场观察人士指出,消费者选购时应理性看待参数升级。结合智能手机市场规律,新品首发阶段往往存在价格虚高现象。参考历代产品价格走势,等待1-2个月后,iPhone17系列可能迎来数百元的价格调整。在国产手机持续发力高端市场的背景下,消费者拥有更多选择空间,不必急于抢购首发机型。