在最近一次老同学聚会上,笔者偶遇了大学时期同窗张强。这位十年前毅然辞去国企稳定工作、投身淘宝创业的“弄潮儿”,如今已关闭经营多年的线上店铺,转而开拓线下加盟业务。他的经历引发了在场多位电商从业者的共鸣——流量成本攀升、利润空间压缩、竞争白热化……这些困境正成为困扰行业发展的普遍难题。

根据中国电子商务研究中心最新发布的监测报告,截至2025年6月,全国电商从业者数量较去年同期减少12.5%,其中淘宝平台活跃商家数量下降18.3%。这一数据背后,折射出传统电商平台正经历的深刻变革。多位从业者向记者透露,当前电商经营环境已发生根本性变化,早期“开店即赚钱”的红利期彻底终结。

“现在做电商就像在钢丝上跳舞。”经营箱包店八年的李明向记者算了一笔账:2020年投入100元广告费能带来500元销售额,如今同样投入仅能产生200元甚至更低的回报。电商服务机构“亿邦动力”的调查显示,2025年上半年淘宝平台平均获客成本同比上涨47%,达到每位新客户78元。更令商家头疼的是,平台大促活动的参与门槛持续提高,没有数十万预算根本无法获得有效曝光。

利润空间被多重挤压成为行业普遍现象。商务部数据显示,电商平台商品平均毛利率较五年前下降8.3个百分点,扣除佣金、物流、推广等成本后,多数商家净利润率不足5%。家居用品店主王姐无奈表示:“一件售价百元的商品,扣除各项成本后利润不到10元,要是遇到退换货,可能连水电费都赚不回来。”为获取流量参加的大促活动,反而让消费者养成了“非低价不买”的习惯,进一步压缩了正常销售时的利润空间。

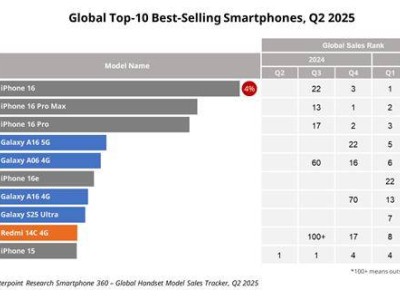

市场竞争的激烈程度远超预期。中国互联网络信息中心报告显示,2025年上半年新注册网店数量增长8.7%,而网络购物用户规模仅增长1.2%。童装商家周先生感慨:“五年前同类店铺几百家,现在搜索关键词能跳出上万家。”更严峻的是,品牌官方旗舰店的入场加剧了竞争,这些凭借资源优势的“正规军”对传统分销商形成降维打击。

平台规则的频繁调整让商家疲于应对。“电商头条”统计显示,仅2025年上半年淘宝就进行了30余次规则更新,涉及店铺评分、商品排序等核心环节。数码配件店主赵先生描述:“有时睡一觉起来,流量就因为规则变化断崖式下跌,不得不连夜调整运营策略。”这种不确定性增加了经营风险,也让商家难以制定长期规划。

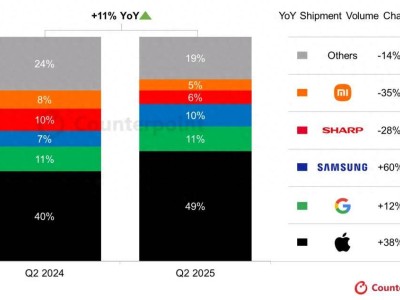

新兴电商平台的崛起正在重塑行业格局。艾瑞咨询数据显示,2025年第二季度抖音电商GMV同比增长78.5%,远超传统电商平台的增长速度。这种分化反映出消费者购物习惯的深刻变迁——社交电商、直播带货等新模式,正以更低的运营成本和更强的互动性吸引用户。

面对行业寒冬,部分商家通过创新策略实现突围。专注婴幼儿安全家居的刘先生,通过提供专业安装服务在细分市场站稳脚跟;手工茶具店主张女士以文化内涵和工艺价值为卖点,维持30%以上的毛利率;户外装备商家王先生拓展抖音直播和小红书渠道,使淘宝店铺收入占比降至40%。这些案例表明,差异化竞争和多平台布局正在成为破局关键。

私域流量运营的价值日益凸显。护肤品商家李女士通过微信群提供个性化护肤建议,积累上万名忠实客户,形成稳定复购渠道。这种直接触达消费者的方式,有效降低了对平台流量的依赖。家具商家周先生则通过全国建仓策略,将物流成本降低20%,同时提升配送效率。

服务转型成为新的利润增长点。瑜伽用品商家赵女士在2024年推出线上课程和个性化训练计划,服务收入占比达40%,且利润率远高于产品销售。这种从“卖产品”到“卖服务”的转变,为行业提供了新的发展思路。

行业专家指出,电商“遇冷”本质是市场从粗放增长转向质量竞争的必然过程。那些能够适应变化、持续创新的商家,将在行业洗牌中获得新生。正如张强在聚会结束时所言:“电商从来不是容易的行业,但找到适合自己的路径并坚持下去,就永远有机会。”这场变革或许痛苦,却也在为真正具备竞争力的企业腾出发展空间。