中国探月工程总设计师吴伟仁近日在央视新闻节目中透露,我国正筹备一项具有里程碑意义的深空任务——对一颗距离地球约一千万公里的近地小行星实施动能拦截。这一计划标志着中国在行星防御领域迈出关键一步,旨在通过精准的轨道调整技术,为地球构建一道抵御潜在宇宙威胁的安全屏障。

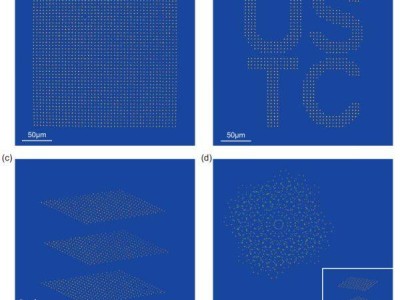

该任务的核心技术为"动能碰撞",即通过高速飞行的拦截器直接撞击目标天体,利用物理碰撞改变其运行轨迹。与科幻作品中的激光武器不同,这项技术完全依赖于精确的轨道计算和能量控制。科研团队需在千万公里级距离上将轨道偏差控制在米级范围内,同时确保拦截器能在无实时遥控的深空环境中自主完成导航与姿态调整。这项技术突破不仅体现了中国在航天动力学领域的深厚积累,更展现了应对复杂空间环境的工程能力。

目标小行星的轨道距离相当于地月距离的26倍,这一尺度对现有防御技术构成巨大挑战。传统基于大气层内的导弹防御系统无法适应深空环境,而中国方案需要克服信号延迟、轨道扰动等特殊难题。为此,科研团队开发了高精度轨道预测系统,结合长征五号重型火箭的运载能力,形成了从探测到拦截的完整技术链。这种技术积累源于嫦娥探月、天问火星探测等任务的实践经验,为深空拦截提供了可靠的技术支撑。

历史上,小行星撞击曾多次改变地球生态。直径十公里级的撞击事件可能导致全球性灾难,而2013年俄罗斯车里雅宾斯克陨石事件(直径约17米)造成近1500人受伤,更凸显了防御的紧迫性。中国此次任务不仅针对特定天体,更旨在建立可复制的行星防御体系。通过多级导航修正技术,拦截器能在最终阶段进行毫米级轨道调整,确保碰撞点选择达到最优效果。

与国际同行相比,中国方案展现出独特优势。美国NASA的DART任务虽在2022年成功撞击160米级小行星,但目标距离更近且体积较小;欧洲ESA的"赫拉"任务侧重科学观测而非主动防御。中国计划拦截的更大尺寸天体,意味着技术难度呈指数级增长。这种前瞻性的主动防御模式,结合工程实施的紧迫节奏,使中国成为该领域的重要推动者。

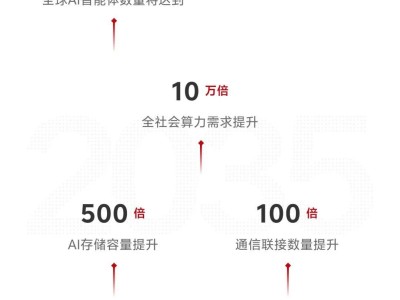

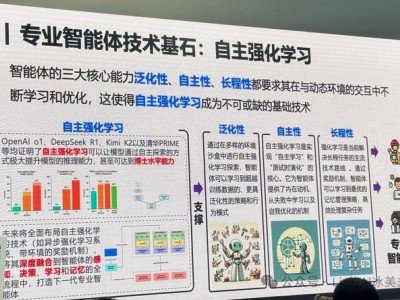

任务实施涉及多学科交叉融合。人工智能在自主导航中发挥关键作用,超级计算支持海量轨道模拟,新型抗冲击材料保障飞行器可靠性,而深空通信网络(包括佳木斯、喀什等地面站)则确保千万公里级信号传输。科研团队设计了多重备份方案,通过数百次地面碰撞试验验证技术可行性,并建立了完善的故障处置机制。

这项计划具有全球性意义。小行星威胁不分国界,中国承诺将任务数据与国际社会共享,推动建立全球协同防御机制。动能碰撞技术因成本可控、无核污染风险,被国际航天界视为可行路径。任务获取的小行星物质数据和动力学参数,将为太阳系演化研究提供新线索,相关科学成果已列入后续发布计划。

公众对航天事业的关注度持续升温。国家航天局计划开发虚拟现实系统,让民众体验拦截过程,相关教育内容将纳入中小学教材。这种科普模式不仅提升了科学素养,更展现了航天技术对社会发展的深远影响。随着2025年最终测试的完成,中国有望成为少数掌握全链条行星防御技术的国家,为人类空间安全贡献东方智慧。