在壮观的火箭发射现场,细心观众或许会留意到火箭身上布满了细密的“小洞洞”。这些看似不起眼的开口,实则蕴含着火箭技术的奥秘。为此,我们专门采访了中国航天科技集团一院的专家钱航,为我们揭开这些“小洞洞”的神秘面纱。

钱航专家介绍,这些“小洞洞”在航天术语中被称为排焰口。它们的主要职责在于火箭级间热分离时,引导火箭发动机点火产生的高温高压燃气顺利排出。这一设计通常出现在多级火箭的级间段,确保了火箭在升空过程中的安全与稳定。

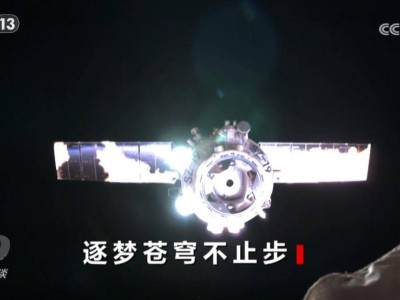

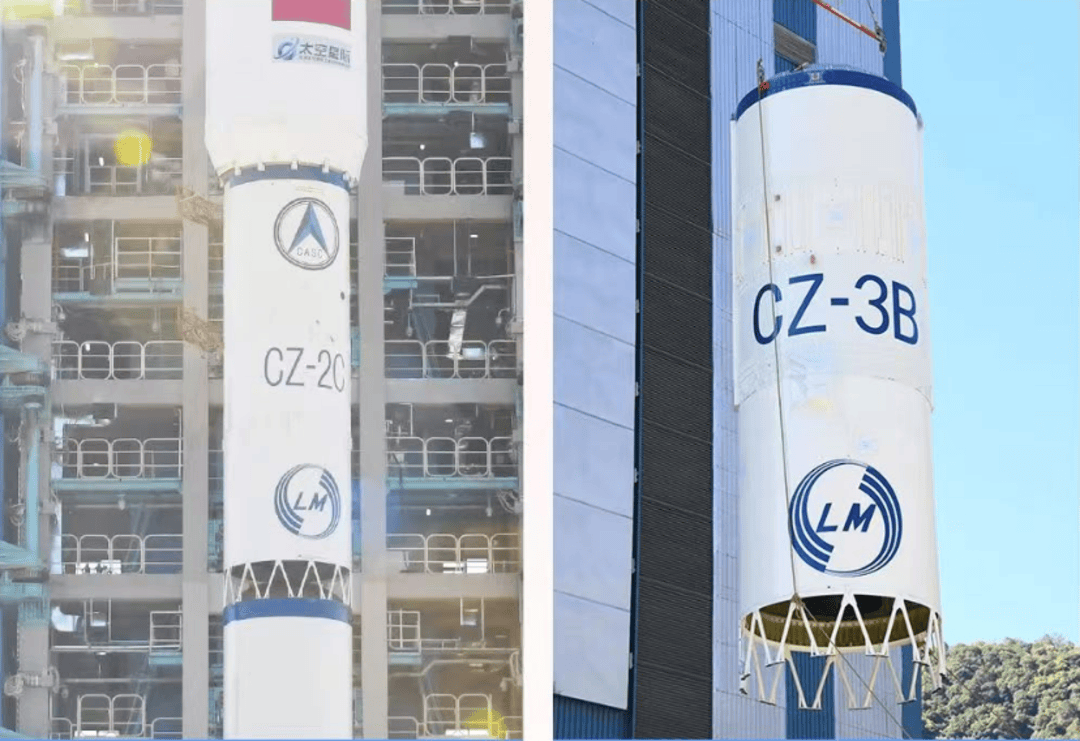

图中展示的正是火箭上的排焰口,由中国航天科技集团一院提供。这些排焰口的设计,不仅关乎火箭的飞行安全,更是火箭技术不断进步的缩影。

面对火箭升空时火焰向下喷射的场景,或许有人会疑惑,为何还要专门设计排焰口?钱航解释,多级火箭的飞行过程就像接力赛跑,每一级火箭在完成自己的使命后,都会进行分离。在这一过程中,如果采用热分离方式,上面级发动机会在两级分离前启动,其燃气流会对下面级产生冲刷力,推动两级顺利解锁分离。为了应对这一过程产生的高温高压燃气,级间段通常会采用框架结构或开设排焰口,同时在下面级的贮箱顶部安装导流锥,确保燃气能够顺利排出级间舱外。

回顾火箭的发展历程,排焰口的设计并非一成不变。它需要兼顾火箭的结构强度、发动机性能等多个因素。钱航指出,在早期设计中,如长征二号丙运载火箭和长征三号甲系列运载火箭,多采用杆系结构来引导火焰顺畅排出。然而,随着火箭技术的不断进步,火箭的分离方式也迎来了新的变革,排焰口的设计也随之发生了变化。

如今,新一代运载火箭如长征五号、长征七号、长征八号等,开始采用冷分离方式,无需再设置排焰口。以长征二号F运载火箭为例,作为我国首个载人火箭,它对承载系数有着更高的要求,因此采用了栅格孔设计来替代传统的排焰口。这些变化不仅体现了火箭技术的进步,更彰显了我国航天事业的蓬勃发展。

“火箭身上的这些‘小洞洞’,虽然看似不起眼,但它们却是火箭技术不断进步的见证。”钱航感慨道。这些排焰口的设计变化,不仅提升了火箭的性能和安全性,更为我国航天事业的未来发展奠定了坚实的基础。