人类对地球的探索自古以来从未停歇。古时,受限于观察手段,人们曾误以为地球是平坦的圆盘,天空如同穹顶覆盖。然而,随着科技的进步,公元前16世纪左右,学者开始提出地球可能是球形的理论。古希腊学者通过月食阴影推断地球呈弧形,尽管地心说在中世纪欧洲长期占据主导地位,但葡萄牙航海家麦哲伦的船队在1519至1522年间完成了环球航行,实践证明了地球的球形。

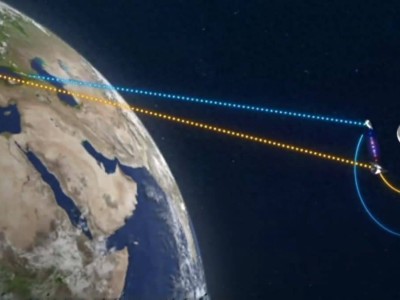

1957年,人造卫星拍摄了地球的全景照片,直观展现了地球两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体形态。科学家认为,这种形态与太阳系诞生初期的情况密切相关。地球在形成初期,物质在引力作用下聚集,按物理学原理,均匀引力场中的物质会向中心坍缩,形成密度最大的核心,外部物质则围绕核心对称分布,最终形成球体。地球自转产生的离心力导致赤道区域物质向外膨胀,两极向内收缩,形成赤道半径略大于极半径的椭球体。

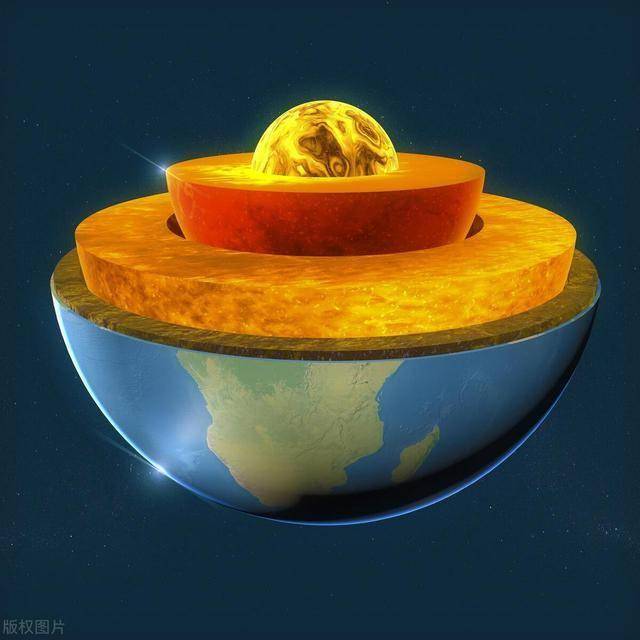

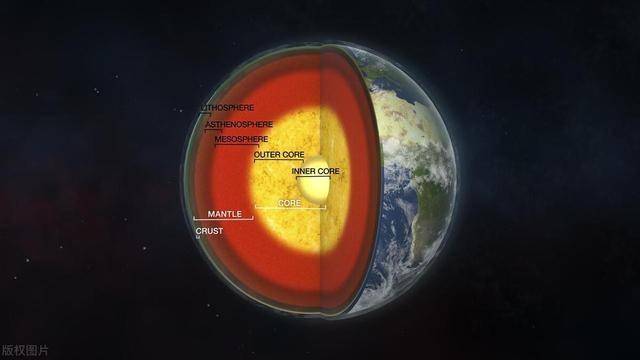

随着对地球外观认知的深入,学者们的目光逐渐转向地球内部。地球内部结构可分为地壳、地幔和地核三部分。地壳是最外层,厚度不均,大陆地壳平均约33公里,海洋地壳平均约6公里,主要由岩石和沉积物组成。2023年,科学家发现非洲大陆下方存在一个厚度达200公里的古老地壳结构,可能是由数十亿年前的板块碰撞形成,为大陆地壳稳定性研究提供了新证据。

地幔位于地壳之下,深度从17公里延伸至2900公里,占地球体积的83%。地幔分为上地幔(0-660公里)和下地幔(660-2900公里)。地幔物质因温度差异形成对流,驱动板块运动。2022年,科学家在太平洋下方发现直径约4000公里的巨型地幔柱,其上升热物质与夏威夷群岛的成因相关,可能解释了板块运动的动力源。

地核是地球最神秘的区域,结构特征可分为液态外核和固态内核。外核半径约3400公里,由铁镍合金构成,因高温(约5000℃)呈液态,对流产生地球磁场。固态内核半径约1220公里,在极端高压下结晶,旋转速度比地壳快约0.3°/年。然而,近年研究发现其旋转速度可能突然变化,如2020年发生的“刹车”事件。

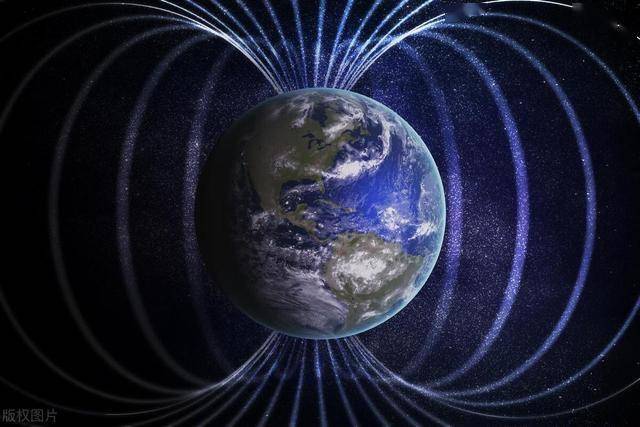

地球磁场对生命至关重要。我国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中首次记载了磁针“常微偏东,不全南也”的现象,揭示了地磁偏角的存在,这一发现比西方早了400多年。地球磁场并非简单的两极磁体模型,其空间结构可分为三层:内核产生的稳定基本磁场占99%,外核电流形成的感应磁场构成变化磁场,地壳中的磁性矿物质则形成局部磁异常。

科学家研究发现,地球磁场每隔数十万年就会发生磁极倒转。最近一次发生在78万年前,持续时间约1万年。在此期间,磁场强度减弱至正常值的10%,导致宇宙射线大量穿透大气层。这种周期性变化与地核角动量转移密切相关。目前,地球磁场强度正以每年0.05%的速度衰减,虽然短期内不会完全消失,但未来磁极倒转的可能性始终存在。2020年南极上空出现的“磁洞”现象进一步提醒我们地球磁场的脆弱性。

在过去200年里,地球磁场强度下降了9%,尤其是在南大西洋异常区衰减明显。这片从非洲到南美的区域磁场比其他地方弱30%。科学家估计磁场强度每世纪会下降约5%-6%,如果长此以往,地球可能会变得和火星一样。火星之所以变成现在这样,是因为失去了磁场,导致太阳风逐渐剥离了其大气层。火星的案例凸显了磁场对生命的重要性。