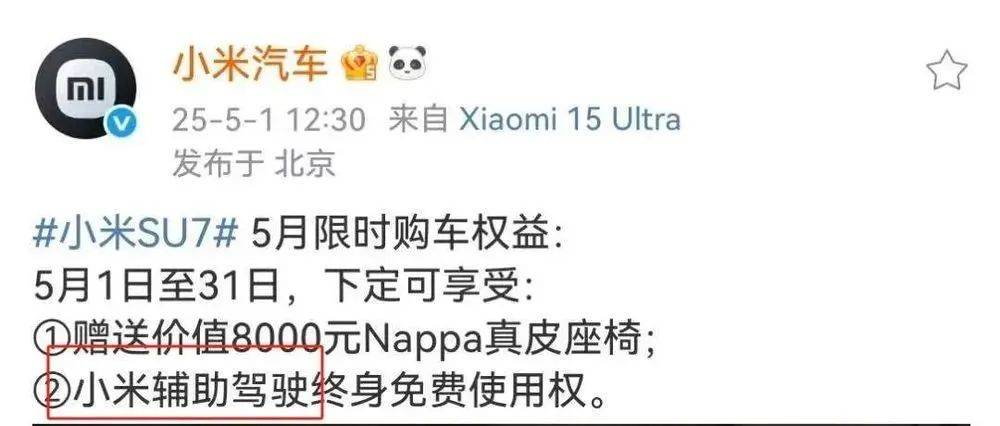

近期,新能源汽车行业的宣传策略悄然发生了变化,多家车企在智能驾驶功能的表述上变得更加谨慎。这一变化始于小米汽车,其在官方宣传物料中,将“小米智驾”的术语更改为“小米辅助驾驶”。具体来说,两款车型的配置名称也有所调整,“小米智驾 Pro”变为“小米辅助驾驶 Pro”,而SU7 Pro/Max车型的“小米智驾 Max”则更名为“小米端到端辅助驾驶”。

这一变化并非孤立事件。此前,小米SU7在一场高速事故中引发了公众对智能驾驶宣传真实性的质疑。事故发生后,小米汽车在官方微博上显著减少了“智能驾驶”和“智驾”等关键词的使用频率。据统计,整个4月,这些关键词在小米汽车官方微博中仅出现了一次,而3月时,“智能驾驶”被提及7次,“智驾”被提及5次。

与此同时,其他新能源车企也采取了类似的策略。例如,理想汽车在产品宣传中开始强调“辅助驾驶焕新”,而非直接使用“智驾”一词。这一变化在理想产品线负责人李昕旸的微博中得到了体现,理想官微也转发了这条微博。

据记者走访深圳、太原等地的新能源汽车品牌门店发现,各车企门店的销售人员在宣传时整体表达变得更加谨慎。部分车企品牌开始转向强调其他卖点,仅在用户主动询问时才会对辅助驾驶功能进行说明。这一变化反映出车企在智能驾驶宣传上的谨慎态度。

这一趋势的背后,是工信部对智能驾驶宣传的严格监管。今年以来,工信部多次对“自动驾驶”“自动泊车”“城市NOA”等用语进行澄清,要求企业明确功能边界和安全响应措施,禁止夸大和虚假宣传。在4月的一次会议上,工信部还强调了汽车生产企业需严格履行告知义务,切实承担生产一致性和质量安全主体责任。

在监管环境的收紧下,车企开始回归理性,从过去的“炫技”转向更加注重安全性、真实场景体验实力和汽车产品的核心底层竞争力。这一转变不仅体现在宣传策略上,更体现在企业对智能驾驶技术的研发和测试上。

随着监管政策的不断完善和消费者对智能驾驶技术的理性认识,新能源汽车行业将更加注重技术的安全性和实用性,推动智能驾驶技术的健康发展。