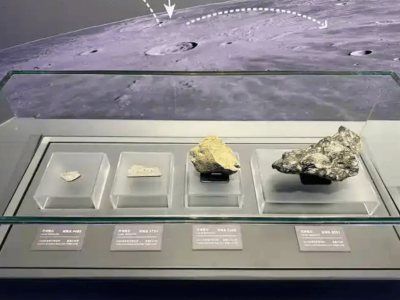

在第十个“中国航天日”的启动仪式上,中国国家航天局揭晓了嫦娥五号任务月球样品的国际借用申请结果,这一消息迅速引起了全球科学界的广泛关注。令人瞩目的是,美国的两所知名高校——布朗大学和纽约州立大学石溪分校,尽管受到美国国家航空航天局(NASA)的资助,也成功获得了月球样品的借用权。

月壤作为月球探索中的重要资源,其科学价值不言而喻。其中,氦-3的发现更是为月壤增添了无尽的神秘色彩。这种清洁核聚变能源在能源、国防安全和科学研究等领域都具有巨大的应用潜力。氦-3核聚变产生的能量巨大,且过程安全可控,被视为未来能源的重要选项之一。中国科学家在月壤中发现的丰富氦-3资源,无疑让全球科学界为之眼红。

然而,尽管美国科学家对月壤的研究充满热情,但“沃尔夫条款”却像一道无形的屏障,阻碍了NASA与中国航天机构的合作。这一条款禁止NASA使用其经费研究中国月壤,使得美国科学家在获取中国月壤的过程中面临重重困难。纽约州立大学石溪分校的行星科学家蒂莫西·格洛奇团队就因此只能依靠学校自筹资金,与香港大学的钱煜奇教授合作,共同研究中美月壤。

尽管如此,中美科学家在月壤研究上的合作并未因此止步。通过与中国国家航天局签订协议,美国科学家得以在保证样本安全的前提下,对中国月壤进行深入研究。这种合作不仅推动了月球科学的发展,也展现了科学无国界的精神。

回顾历史,美国的“沃尔夫条款”曾试图将中国航天机构排除在国际合作之外。然而,这一做法不仅未能阻止中国航天事业的蓬勃发展,反而激发了中国科学家自力更生的决心。如今,中国的“嫦娥工程”已经领跑世界,成为全球航天领域的重要力量。

在当前的中美关系中,尽管存在一些挑战和困难,但合作仍然是双方共同的选择。通过分享月壤等科研资源,中美科学家得以在月球科学等领域展开更加深入的合作。这种合作不仅有助于推动全球科学研究的进步,也为中美关系的改善和发展提供了新的契机。

中国不仅与美国科学家展开了合作,还与法国、德国、日本等国的机构建立了广泛的合作关系。这种多边合作不仅打破了美国主导的航天合作格局,也为中国在全球航天领域赢得了更多的国际话语权。通过分享月壤等资源,中国有机会参与制定全球月球研究的规则,为全球科学研究的进步贡献自己的力量。

总的来说,中国科学家在月壤研究上的开放态度和合作精神,不仅推动了月球科学的发展,也为全球科学研究注入了新的活力。这种合作不仅展现了科学无国界的精神,也为中美航天领域的合作提供了新的契机和广阔的空间。