在燃油车时代,风阻系数往往被忽视,仅在运动或高性能车型中引起些许关注。然而,随着智能化和电动化趋势的兴起,风阻系数成为了汽车制造商们竞相追逐的新焦点,以降低能耗并提升电动汽车的续航能力。

近期,一款测试车辆的风阻系数数据在网络上引发争议。面对舆情风波,该车辆品牌迅速回应,称网上流传的信息不实,并强调技术参数应以官方发布为准。品牌方还宣布将打击虚假信息的悬赏金额提升至500万元,并表示已收到大量举报线索。为自证清白,品牌方公开了测试计划,承诺将按照国家专业机构实验室的标准,对该型号车辆进行公开风洞测试。

风阻系数之所以受到如此重视,原因在于其对电动汽车续航里程的显著影响。据统计,风阻系数每降低0.01Cd,电动汽车的续航能力便可增加约10公里。低风阻系数还能减少行驶噪音和振动,成为新能源汽车的一大卖点。

然而,在追求低风阻系数的背后,却隐藏着一些不为人知的套路。目前,国内支持风洞测试的场地主要有天津、上海和重庆三处,而不同场地的测试结果存在差异。例如,重庆风洞测得的Cd值普遍比上海低0.08~0.15Cd,因此备受车企青睐。

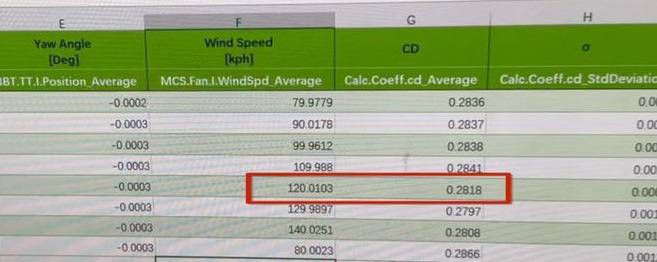

车企在公布风阻系数时,往往只提及测试成绩,却避而不谈测试速度。事实上,测试速度对风阻系数有着显著影响。车速越高,测得的风阻系数就越低。例如,小米官方宣称的小米SU7风阻系数为0.19Cd,但测试速度高达160km/h,这一数据引发了业内外的广泛讨论。同样,享界S9纯电版(0.193Cd)的风阻系数也备受关注,但其测试条件却未公开。

更为严重的是,部分车企在风洞测试中使用特调车,通过关闭不必要的部件以获取更漂亮的数据。然而,这种做法与用户的实际驾驶体验严重脱节。毕竟,在日常驾驶中,谁会将轮毂封死、格栅关闭呢?这不仅影响车辆性能,还存在安全隐患。

面对风洞测试中的诸多猫腻,实验室与车企为何选择集体沉默?答案或许在于利益绑定。实验室依赖车企的订单维持运营,而车企之间则因竞争关系而相互包庇。即使发现对方数据存在问题,也往往选择视而不见,以免引发不必要的麻烦。

此次造假风波虽然给行业带来了负面影响,但也暴露出了一些深层次的问题。对于消费者而言,购车时应更加理性,不要被广告数据所迷惑。实验室中的极限数据并不等同于实际驾驶体验,多试驾几次才能真正感受到车辆的优劣。毕竟,汽车是用来开的,而不是用来比的。