近期,中国消费者协会(中消协)发布了《2025年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》报告,揭示了消费市场的诸多热点问题。据统计,今年第一季度,全国消协组织共接收到超过46万件消费者投诉,相比去年同期增长了33.33%。在各类商品投诉中,家用电子电器、服装鞋帽、日用商品、食品和交通工具成为投诉量最高的五大类别。特别值得注意的是,日用杂品、鞋类、服装以及汽车及零部件的投诉量均有所上升。

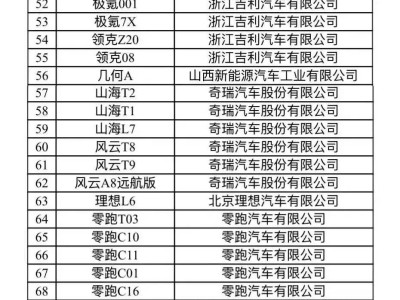

报告中特别提到了新能源汽车行业的三大投诉热点:定金退款争议、车型更新引发老车主不满以及补贴兑现问题。由于新能源汽车多采用预售模式,部分消费者支付定金后遭遇车辆交付延迟或配置不符等情况,申请退款时却遭遇商家拒绝。随着车型更新速度加快,一些消费者购车后不久就发现厂家推出了更高配置、更优惠价格的新款车型,这导致老车主产生强烈心理落差。同时,商家在宣传中承诺的补贴在实际交付过程中未能兑现,也引发了多起纠纷。

中消协公布的一个典型案例显示,消费者孙先生在缴纳订金购买某品牌新能源汽车后,发现该品牌在短时间内发布了智驾系统,并且全系标配。而孙先生购买的车型仅上市3个月,销售人员并未提前告知车型即将停产或升级的消息。孙先生认为,销售人员故意隐瞒信息,使其在不知情的情况下完成了交易,造成了重大损失。

事实上,孙先生的遭遇并非孤例。随着新能源汽车市场竞争的加剧,车企为了提升竞争力,不断加速产品迭代,往往在“加量”的同时保持价格不变甚至降价。这种策略虽然吸引了消费者,但也引发了老车主的不满。中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉指出,造车新势力入局后,汽车的电子化概念被持续强化,迅速达成规模化交付成为关键。然而,车企在迭代更新的同时,如何平衡老车主的利益也成为亟待解决的问题。

针对新能源汽车行业的这些问题,中消协呼吁企业应摒弃“重营销、轻履约”的短视行为,强化合规销售和售后保障,建立消费者的长期信任。中消协建议,企业在销售协议中应明确标注车辆配置、交付时间、退款条件等关键信息,并明示各类补贴政策的适用范围、申请流程及截止时间,避免隐瞒限制条件。同时,企业还应加大对价格变动和车型更新等营销环节的信息披露力度,切实维护消费者的知情权和选择权。

在新能源汽车市场之外,小米汽车近期也因其SU7 Ultra车型的限制马力和碳纤维双风道前舱盖问题而引发争议。多位车主反映,在更新软件版本后,车辆动力被大幅限制,原本宣传的1548匹最大马力被削减至约900匹。小米汽车对此表示歉意,并暂停了相关推送,承诺将在下个版本更新中解决问题。同时,针对碳纤维双风道前舱盖的质疑,小米汽车也进行了解释和道歉,并表示将提供限时改配服务以及积分补偿。

此次事件再次提醒了车企在追求技术创新和市场扩张的同时,必须充分考虑消费者的利益和体验。只有在充分沟通、透明披露的基础上,才能赢得消费者的信任和支持,推动新能源汽车行业的健康、可持续发展。