在浩瀚的银河系边缘,距离地球1.2万光年的深处,一场前所未有的宇宙奇观正在上演:一颗与木星体积相仿的行星,正以一种悲壮而缓慢的姿态,向一颗正值壮年的恒星缓缓坠落,仿佛在进行一场宇宙级别的自我牺牲。2023年,这颗行星终于迎来了它的终极命运,化作了一片璀璨的星尘,这一幕被詹姆斯·韦伯望远镜完整记录,为天体物理学领域带来了一场颠覆性的发现。

按照传统理论,恒星吞噬行星往往发生在恒星步入晚年,膨胀成红巨星之后,像是一场不可避免的宇宙盛宴。然而,这次事件的恒星却正值壮年,质量仅为太阳的70%,远未达到膨胀的阶段。这一异常现象引发了天文学家的广泛关注。

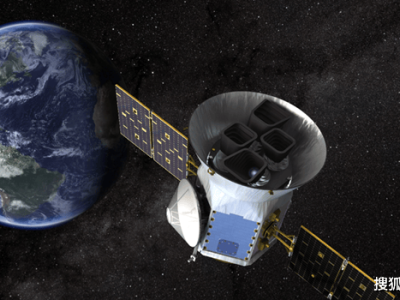

韦伯望远镜的观测揭示了这场宇宙悲剧的真相。在恒星ZTF SLRN-2020突然增亮时,天文学家发现其爆发能量远低于恒星合并事件,而在恒星周围,一个由行星残骸构成的炽热气体盘(温度高达720℃)和外围280℃的尘埃云成为了关键线索。这些特征与红巨星吞噬行星的模式截然不同,揭示了一种全新的天体交互过程。

经过深入分析,天文学家认为,“引力拔河”是这场宇宙自杀的罪魁祸首。恒星与行星之间的引力相互作用,经过数百万年的累积,导致行星轨道不断收缩,最终突破了死亡的临界点。当行星坠入恒星大气时,遭遇了比地球大气浓密数百万倍的等离子体屏障,行星外层被层层剥离,形成了观测到的尘埃云。最终,行星内核以惊人的速度撞向恒星,释放出了相当于太阳百年总辐射量的巨大能量。

韦伯望远镜的精密观测提供了三个关键证据:检测到了行星大气特有的磷化氢分子;发现了类似行星诞生时的气体盘结构;以及通过光谱分析确认了恒星处于稳定燃烧阶段。这些发现共同证明了这场事件的本质是行星的主动坠毁,而非恒星的吞噬。

这项发现不仅令人震撼,更揭示了宇宙中可能普遍存在的“慢性自杀”现象。银河系内约1%的恒星拥有极端靠近恒星的“热木星”,它们的轨道正在以微米级的速度逐年缩小。据估算,银河系每年可能发生0.1至1次类似事件。这一发现为系外移民计划敲响了警钟,提醒我们在探索宇宙新家园时,必须警惕潜在的天体灾难。

尽管太阳系目前看似稳定,但这项发现提醒我们,宇宙中的天体交互过程远比我们想象的要复杂和多变。地球相对幸运,地月距离产生的潮汐力使得地球轨道的衰减需要万亿年之久,远超太阳的寿命。然而,在浩瀚的宇宙中,这样的幸运或许并不常见。

随着2026年薇拉·鲁宾天文台的投入使用,科学家将拥有每周扫描整个可见宇宙的能力。配合韦伯望远镜的精细观测,他们计划建立“行星临终关怀”数据库,追踪更多走向自毁的天体。我国即将发射的巡天空间望远镜也将加入这一探索行列,共同揭秘宇宙生死律动的终极奥秘。

这场宇宙级别的自杀事件,不仅让我们目睹了行星的终极命运,更让我们深刻感受到了引力法则的残酷与浪漫。那些夜空中闪耀的星光,或许正是无数行星在宇宙中上演的壮丽绝唱。正如项目负责人所言:“这是宇宙最震撼的死亡艺术,每个毁灭瞬间都孕育着新生的可能。”