在深夜的会议室里,灯光昏黄,十几个科研人员围坐在会议桌旁,咖啡杯已经见底,屏幕的光芒映照着他们疲惫却又充满斗志的眼神。他们正埋头于文献之中,热烈讨论着如何更有效地从火星数据中提取信息,解码这个遥远星球的环境秘密。

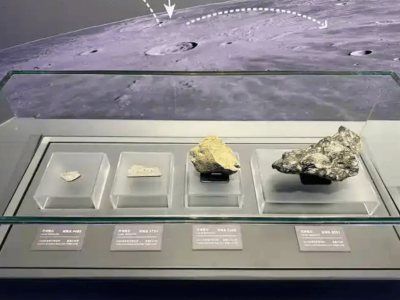

回忆起四年前的火星科学任务攻关场景,陈凌依然记忆犹新。2021年5月,中国首次火星探测任务“天问一号”成功将“祝融号”火星车送抵火星乌托邦平原,这标志着中国深空探测事业迈出了重要一步。陈凌以及来自中国科学院地质与地球物理研究所(地质地球所)和中国科学院国家天文台(国家天文台)的科研人员,都投身到了这一历史性的任务中。

从地球科学领域的专家到星际探索的解密者,科研人员们拿出了各自的看家本领,通过跨学科合作,用中国自主获取的数据刷新了对火星环境演变的认知。他们的系列研究成果近日荣获了2024年度中国科学院杰出科技成就奖。

火星,这个与地球同为太阳系宜居带行星的红色星球,一直激发着人类对生命存在的无限遐想。火星上的水活动和磁场变化成为了解开这一谜团的关键线索。然而,科学界对火星水活动和磁场的认知一直存在矛盾。

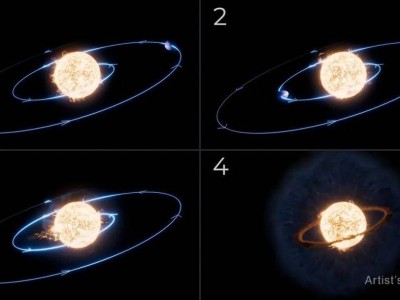

传统观点认为,火星在约36亿年前存在大量水活动,随后迅速减少,至30亿年前几乎消失;而火星内部磁场则在约40亿年前消失,后在39亿年前重新磁化,并在约37亿年前再次消失。但这一认知存在明显的不合理之处:磁场通常能保护水,而火星的磁场却比水更早消失。

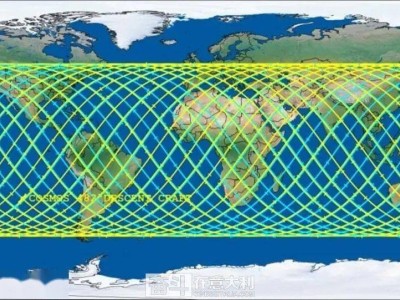

为了解开这一谜团,陈凌与合作者组成了多学科融合的“星际战队”,采用雷达探测、地貌分析和磁场测量等手段,构建了“地下-地表-空间”的协同研究体系。他们针对火星探测任务中的难题,纷纷亮出了自己的“绝活儿”,取得了三个“国际首次”的突破性成果。

作为火星地下结构探测组组长,陈凌与地质地球所研究员张金海联手破解了行星雷达弱信号提取和高精度成像等难题,首次揭示了火星浅表80米内的分层结构,证实了火星在35亿年前至32亿年前曾发生大型洪水活动,16亿年前仍有小型洪水事件发生。这一发现将火星水活动时间延长了近14亿年。

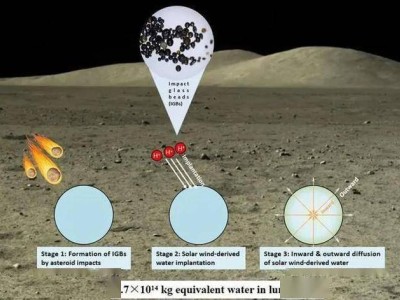

张金海进一步发现,在30至80米深度存在结构的横向变化,这种变化反映了古多边形地貌特征,是火星长时间气候干湿、冷暖变化的见证。同时,地质地球所研究员秦小光与国家天文台研究员刘建军合作,通过火星沙丘研究,首次发现了火星现代水循环的直接证据,表明火星在140万年前至40万年前仍存在周期性水活动。

在磁场探测方面,地质地球所研究员杜爱民带领团队成功捕获了火星弱磁场信号,揭示了火星早期磁场发电机在36亿年前骤降并持续维持弱磁场状态的机制,为火星水活动过程的磁场约束机制提供了新的认识。

这些系统性突破不仅刷新了人类对火星环境演化的认知,更在行星科学领域留下了深刻的“中国印记”。在攻关过程中,科研人员们付出了巨大的努力,甚至不惜以生命为代价。

地质地球所成立了多个任务组,涵盖火星地质、物质成分、地下结构、磁场等多个研究方向。科研人员们放弃了手头的工作,全身心投入到这一任务中。他们不仅要与时间赛跑,还要确保数据处理环节万无一失。高强度的工作让他们的生物钟失调,甚至有人突发疾病。

然而,回忆起那段艰难的日子,秦小光却平静地说:“没什么后悔的。”正是这种无私奉献和拼搏精神,支撑着他们攻克了一个又一个技术难关。

首次火星探测任务的成功,离不开科学与工程的紧密合作。从载荷设计到数据分析、科学问题解译,这一系列研究实现了工程技术与科学研究的无缝衔接。这种协同合作模式不仅为行星研究提供了重要支撑,也为地球上其他领域的研究提供了借鉴。

“我国深空探测事业正在进行从‘工程抵达’到‘科学引领’的历史性跨越。”刘建军说。在中国深空探测领域仍面临国际技术封锁的背景下,科学研究和工程技术之间的紧密合作显得尤为重要。

“我们这一代人何其有幸,赶上了中国科技发展的黄金时代。”张金海感慨地说。正是这个黄金时代,为中国深空探测事业提供了前所未有的发展机遇。