近期,雷军的一条微博在沉寂了40天后,再次将他推上了热搜的风口浪尖。他坦诚地分享了这段时间的心路历程,称这是创业以来最为艰难的一个多月,情绪曾一度陷入低谷。然而,正是这段“沉默的时光”,让他有了深刻反思的机会。

与此同时,一份内部文件的曝光,引发了行业内外的广泛关注。这份文件的关键词不再是智能化、算力和算法,而是聚焦于“碰撞”、“起火”、“误作用”等安全相关的议题。它不仅强调了设计细节的改进,更体现了监管层面对行业安全问题的深切关注,以及对“安全感赤字”的集体修正。

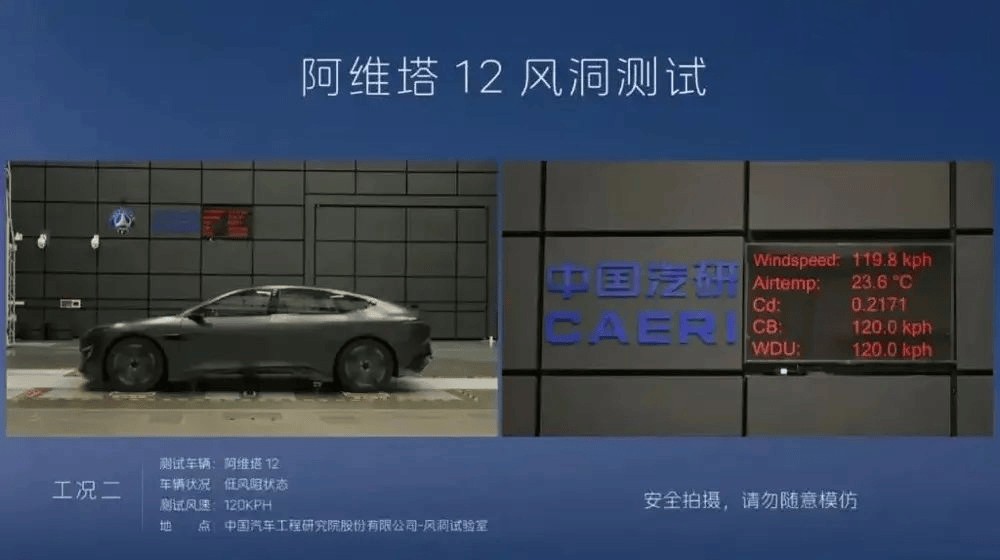

这一修正,在某种程度上,也标志着对“造车”理念的重新定义。新能源车的下半场,不再属于那些善于高举高打的叙事高手,而是属于那些能在细节上下足功夫的技术型企业。它们更加注重安全、可靠,以及工程底盘、主被动防护体系等基础功夫。

雷军的“失语”,仿佛成为了整个新能源汽车行业进入“复盘期”的信号。失控的营销、被误导的用户预期、仓促落地的技术方案,如今都需要重新审视和评估。行业的风向,似乎也在悄然发生变化。

过去,新能源汽车行业犹如一场盛大的科技春晚,各大品牌纷纷以“智能化”、“颠覆者”自居,发布会上的演讲激情四溢,宣传语一个比一个响亮。然而,如今不少品牌开始收起高调的口号,转而将焦点放在安全性、可靠性等基础领域。

这一变化,并非简单的风格转变,而更像是一场被现实倒逼出来的认知回归。在新能源汽车行业的这场变革中,雷军的“失语期”恰好代表了整个行业的集体反思。各大品牌开始意识到,营销和宣传不能脱离产品本身的安全性和可靠性。

随着“激情叙事”的退潮,“靠谱”成为了新的关键词。过去几年,新能源汽车行业充斥着各种颠覆性的言论和梦想,但如今,这些梦想开始回归现实。各大品牌开始更加注重产品的实际表现和用户体验,而非仅仅停留在华丽的言辞和浮夸的宣传上。

然而,值得注意的是,行业的纠偏不能仅指向车企的“吹牛”行为,也不能演变成民间的“猎巫式”集体揭发。公众舆论也需要回归专业主义,基于事实进行客观评价,避免陷入“信息失真”的陷阱。

在新能源汽车的下半场,真正的竞争力或许不再来自发布会上的掌声和华丽的言辞,而是来自用户在关键时刻对产品的认可和信赖。当行业叙事从“讲故事”转向“讲事实”,当智能驾驶被主动降级为“辅助”,各大品牌需要更加注重产品的安全性和可靠性,以及用户的实际需求和体验。

雷军的“低谷期”,不仅是他个人的经历,更是整个新能源汽车行业的一次深刻反思。这个曾经以速度和效率著称的科技企业,在跨入新能源汽车赛道后,也不得不面对行业的复杂性和沉重性。这是一个需要长期积累和敬畏的战场,也是一个需要不断反思和修正的过程。

如今,新能源汽车行业正在经历一场中年危机,但这也是一次价值的回正时刻。各大品牌需要更加注重产品的安全性和可靠性,以及用户的实际需求和体验。只有这样,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,赢得用户的信赖和认可。