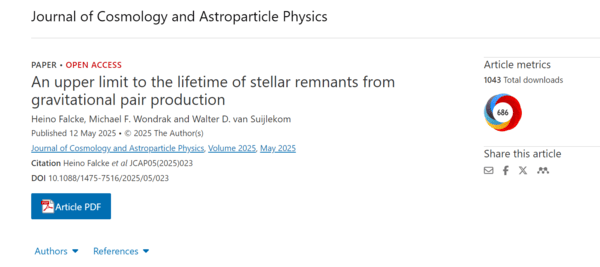

荷兰的一组科学家近日发布了一项震撼人心的研究,挑战了长久以来关于宇宙“终极命运”的认知。这项研究成果被发表在《宇宙学与天体粒子物理学杂志》上,揭示了宇宙的最终消亡可能比我们想象中更早到来。

科学家们指出,宇宙的寿命或许不会超过10的78次方年。虽然这个数字听起来依然庞大到难以想象,但与之前普遍认为的热寂时间——10的1100次方年相比,这一新计算结果无疑将宇宙的“寿命”大幅缩短。这一发现不仅刷新了我们对宇宙寿命的认知,也引发了对宇宙未来命运的深刻思考。

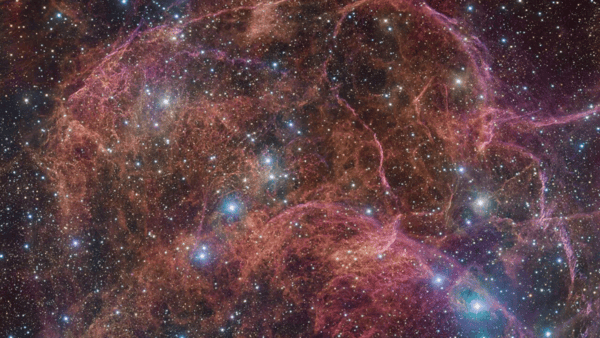

这项研究的核心在于对霍金辐射理论的新理解。霍金在1975年提出,黑洞并非完全“黑”,它们会通过量子效应缓慢释放粒子并逐渐蒸发。然而,新研究进一步揭示,这种辐射并非黑洞独有,中子星、白矮星,甚至像月球或人体这样的天体或物体,也可能以类似的机制逐渐“蒸发”。这一发现颠覆了我们对天体稳定性的传统认知。

科学家们发现,决定天体是否会逐渐消解的关键在于其密度,而非单纯的引力。无论宇宙中的物质多么坚固,最终都会因量子效应而逐渐消散。白矮星等致密天体预计将在10的78次方年内消失,而令人惊讶的是,中子星和恒星级黑洞的“寿命”竟然相差无几。科学家解释称,这是由于黑洞没有实体表面,能够重新吸收部分辐射,从而减缓其衰减速度。

尽管人类身体完全蒸发需要长达10的90次方年,我们不太可能亲眼见证这一过程,但这项研究无疑对我们对时间、熵以及宇宙命运的理解提出了重大挑战。它促使我们思考更深层次的哲学问题:如果宇宙的终结时间比我们预想中更早,那么我们关于宇宙结构、命运乃至起源的理论是否也需要重新审视?

当然,这一切对于现实生活来说依然遥远无比。即使宇宙的终结钟声真的响起,那也是在数万亿年之后的事情。但正如研究者所言,宇宙的终结并非轰然倒塌的剧烈时刻,而是遵循自然法则的无声消逝。这一发现不仅让我们对宇宙的未来有了更深的认识,也让我们对宇宙的奥秘充满了敬畏和好奇。