近期,关于鼓励大力发展燃油车的消息引发了广泛讨论。这一立场看似与近年来新能源汽车的蓬勃发展趋势相悖,实则背后蕴含着更为复杂的产业逻辑和市场考量。

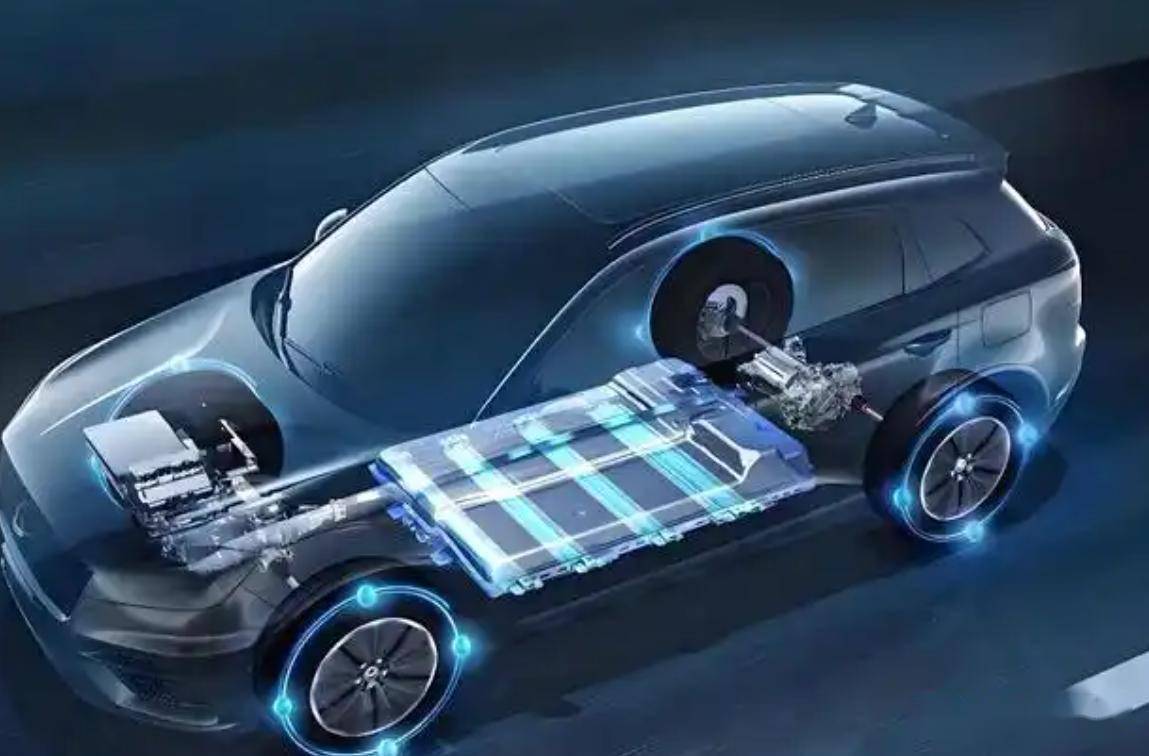

事实上,尽管新能源汽车在政策扶持、市场宣传和资本注入下迅速崛起,但燃油车并未因此退出历史舞台。特别是在三四线城市及以下地区,由于电动车基础设施尚不完善,燃油车依然是消费者出行的主要选择。冬季续航缩水和电池性能下降等问题,也让电动车在长途旅行和恶劣天气条件下显得力不从心。

燃油车在舒适性、耐用性和保值率方面的优势依然明显。一些燃油车品牌的座椅设计得到了消费者的广泛赞誉,其舒适体验甚至成为购车的关键因素之一。这些细节上的用心,正是燃油车品牌在传统优势领域持续发力的体现。

在国际市场上,燃油车同样展现出强大的生命力。日本车企在稳住燃油车阵地方面不遗余力,而德国也开始放缓电动化节奏。这些车企深知,纯电路线并非一蹴而就,需要逐步推进。在中国市场,由于城市层次和用户需求的多样性,电动车和燃油车各有其生存空间。

政策的回调并非倒退,而是对市场现实的清醒认识。鼓励大力发展燃油车,并非否定新能源汽车的未来,而是强调在转型过程中要保持务实态度。燃油车技术也在不断创新,油耗降低、排放减少,展现出强大的生命力。

这一风向变化背后,是产业链的再梳理和资源配置的再优化。企业需要稳住传统优势,同时积极探索新技术,找到适合自己的发展路径。市场的选择权始终掌握在消费者手中,而真正的竞争力来自于产品的细节和用户体验。

例如,一些燃油车品牌通过精心调校座椅等细节,提升了用户的乘坐体验。这种从用户需求出发的创新,正是燃油车在新能源浪潮中保持竞争力的关键。消费者对于产品的选择,往往基于最直观的感受和体验,而非单纯的口号和宣传。

因此,面对新能源汽车的蓬勃发展,燃油车并非束手无策。通过技术创新和用户体验的提升,燃油车依然能够在市场中占据一席之地。鼓励大力发展燃油车的政策立场,正是对这一现实的认可和尊重。

在新能源汽车与燃油车并存的当下,企业需要更加灵活地应对市场变化,找到适合自己的发展策略。而消费者则应根据自身需求和偏好,做出最为明智的选择。