中国充电行业正步入技术革新与产业升级的快车道,从里程焦虑的破解到补能效率的提升,产业逻辑已悄然从价格战转向价值驱动。

据中电联电动交通与储能分会充换电业务部主任刘博文透露,中国充换电基础设施已从无到有,充电速度由慢充主导转向快慢并重,产业发展也迈向高质量发展阶段,正逐步从“有”向“优”转变。

今年4月,交通运输部等十部门联合发布的《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》明确提出,到2027年,将基本形成多部门协同的交通运输与能源融合发展机制,政策法规、标准规范、技术装备体系逐步健全。至2035年,交通运输与新型能源体系将实现全面融合互动。

2024年完成了《电动汽车供电设备安全要求》和《电动汽车传导充电系统安全要求》两项强制性国家标准的编制工作,并定于2025年8月1日起实施。这些标准的出台旨在规范充电系统的设计,提高制造和运维质量,降低事故风险,确保充电设施为电动汽车提供安全可靠的能源保障,推动行业健康可持续发展。

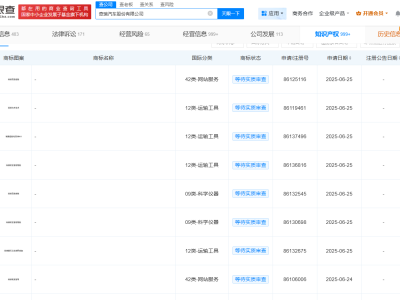

值得注意的是,国家于2024年底明确将充电桩纳入CCC认证范围,未经过认证的产品将在2026年8月后禁止销售,标志着电动车充电设备进入“强制认证”的新时代。

2024年成为中国充电行业技术迭代的转折点。充电模块价格从年初每瓦0.10-0.11元急剧下降至年底的0.07元,降幅近40%,反映出充电设备行业激烈的价格竞争。

易能时代董事长兼CEO苏昕在启明Ultra系列新品发布会上指出,目前市场上30kW模块正加速淘汰,40kW模块成为价格战的主要战场。然而,市场上充斥着“披着40kW外衣的30kW降额模块”,这引发了对核心部件质量的担忧。

与此同时,比亚迪和华为相继推出的兆瓦级闪充技术,成为行业功率门槛的颠覆性突破。苏昕认为,这场功率竞赛的背后,是电池厂商推出的闪充适配电池,以及充电模块企业生存法则的调整。

在价格战的残酷竞争中,上游模块供应商企业正通过技术升级来构建竞争壁垒。易能时代发布的最新一代40kW充电模块,采用一级拓扑方案,凭借转换路径短、效率高等优势,实现了98%以上的模块转换效率。尽管设计复杂、控制算法门槛高、功率密度难以兼顾稳定性,但易能时代希望为行业提供一条新的视角,即效率并不等同于高昂的技术堆砌。

安全隐患如同悬在充电行业头顶的达摩克利斯之剑。刘博文指出,随着电动交通工具充电功率需求的不断提升,尤其是在电动汽车、电动船舶、电动飞行器等领域,不同应用场景对充电功率的需求日益增加。兆瓦级充电将对充电系统的安全性与可靠性带来挑战。

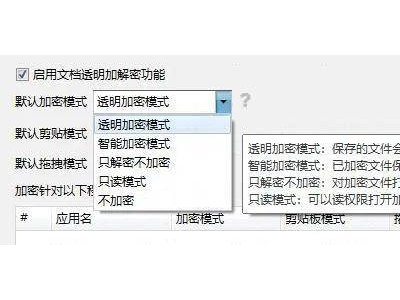

特来电安全总监尹玉鹏提醒,充电站仍面临多重风险,包括充电火灾的随机性强、地下车库及机械车库的连锁燃烧隐患、无人值守场景下的应急响应难题等。为此,特来电提出“事前设计-事中监控-事后应急”的全流程解决方案,通过智能运维系统、风险分级管控和消防联动技术,实现安全隐患的早发现、早阻断。

当乘用车充电市场陷入激烈竞争时,新能源重卡市场却呈现出巨大的增长潜力。交通运输部数据显示,2024年新能源重卡销量达到8.2万辆,同比增长140%,渗透率突破10%。《指导意见》明确提出,到2035年,纯电动汽车将成为新销售车辆的主流,新能源营运重卡将实现规模化应用。

中国工程院院士孙逢春指出,重卡仅占车辆保有量的3%,却贡献了43%的道路交通碳排放量。因此,重卡电动化是实现国家交通“双碳”战略的关键。宁德时代董事长曾毓群预测,未来三年内,重卡行业的电动化率将达到50%。这背后是900万辆重卡在“双碳”目标下的电动化倒计时。

在新能源重卡市场的爆发中,结构性机遇显现。行业分析师指出,2025年电动重卡预计销售15万辆,其充电设备需求已占据市场的半壁江山。与乘用车分散的充电需求不同,重卡特有的集中调度、固定线路特征,催生了专用快充站、换电站等新型基础设施的需求。

换电模式在这一领域异军突起,成为技术路线竞争中的黑马。然而,换电站前期投入高、标准不统一仍是制约因素,需要通过生态协同来突破瓶颈。宁德时代宣布,通过全行业的共同努力,骐骥换电已经实现了重卡领域的“电气同价”。采用骐骥底盘换电的重卡,在全年跑10万公里的情况下,单公里比油车节省0.62元,一年多挣6万元;与LNG相比,单公里节省0.2元,一年多挣2万元,且电价稳定,不受气价波动的影响。

在政策驱动、技术迭代与市场需求的共同作用下,充电行业既迎来了技术标准升级、场景创新突破的机遇,也面临着恶性竞争加剧、超充生态滞后的挑战。价格战吞噬利润,技术迭代改写规则,场景迁移重构市场的当下,充电行业正经历从野蛮生长到精耕细作的蜕变。

尽管头部玩家纷纷推出“兆瓦闪充”技术,引发无限遐想,但现实却远非如此理想。中国能源研究会首席专家、能源行业充电设施标准化委员会名誉主任贾俊国指出,快充电池尚未达到支撑电动汽车规模化发展的产能,需要审慎认识短期内闪充技术的实际覆盖规模。充电联盟数据显示,当前60kW以下低功率充电仍占主流,480kW以上超充需求仅占24%,技术超前与市场脱节的矛盾凸显。

超充建设还面临着经济性困局、技术标准割裂以及电力基建挑战等多重问题。广州、深圳等“超充之都”的试点显示,超充站面临设备成本高、利用率低等挑战。在现有充电服务市场竞争激烈的情况下,不利于行业的良性发展。充电协议不统一导致设备兼容性差,车企、电池厂、运营商各自为战,制约了网络效应的形成。城区电网改造难度大,10kV供电线路扩容带来高昂的系统成本,虽然光储充技术可缓解容量压力,但其安全性和商业模式尚未成熟。

贾俊国认为,对于充电需求和场景,超充与兆瓦充是充电技术发展和电动汽车发展的必然结果,但不是全部和唯一。公共充电站作为充电网络的重要组成部分,其合理规划建设不仅关系到新能源汽车车主的使用便利性,也影响到用电的安全和稳定。他建议,需建立车-桩-网-场协同生态,重点提升现有场地的充电效率,而非盲目扩建。