随着新能源汽车在中国市场的渗透率突破50%大关,动力电池的安全性问题日益凸显,成为消费者和行业关注的焦点。尤其当车辆遭遇高速碰撞等极端情况时,电池包的起火风险给乘客逃生带来了巨大挑战。

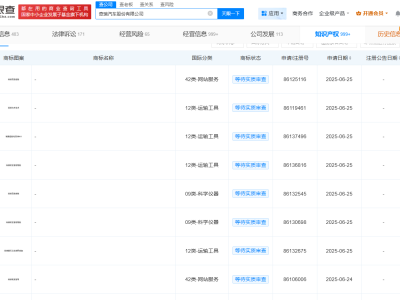

为了应对这一严峻形势,有关部门于今年3月颁布了新版《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)。与旧版标准相比,新国标在热扩散测试方面提出了更为严格的要求,即电池在热事件发生时必须做到“不起火、不爆炸”,并确保烟气不会对乘员造成伤害。新国标还新增了内部加热测试,以模拟更为苛刻的工况条件。

然而,即便新国标为动力电池安全设立了更高的门槛,工程师们仍指出,实验条件无法覆盖所有复杂的用车情况。36氪在与多位电池领域的工程师交流后了解到,目前尚无技术能完全杜绝动力电池起火,行车安全的主动权依然掌握在司机手中。

一位拥有多年主机厂电池事业部经验的工程师表示,Pack层面的NTP(整包无热蔓延设计)虽然能在特定测试条件下确保安全,但无法覆盖所有极端情况。他举例说,小米汽车的高速碰撞事故中,电池包的防护就失效了。他还提到了一个车辆行驶在人行道上因地砖松动而插入电池包的案例,这同样说明了现有测试标准的局限性。

关于新国标中要求单个电芯不起火、不爆炸的规定,从事电芯研发的工程师认为,这对于提升电池整包的安全性具有重要意义。他指出,电芯本征安全性的提升将有助于电池整包更容易符合国标热安全要求。

为了实现电芯的安全性能,电池厂商在技术和材料层面进行了诸多优化。工程师介绍,电芯由正极、负极、电解液和隔膜四大主材构成。在材料方面,虽然正负极材料基本固定,但隔膜材料的升级成为可能提升安全性的途径之一。例如,使用PI(聚酰亚胺)材质的隔膜,其耐高温性能优异,能够有效防止电解液刺穿造成短路。然而,高昂的成本使得这一方案商业化落地难度较大。

电解液作为电芯中最重要的组成部分,其配方的高密度和复杂性对于电芯的安全性至关重要。工程师强调,电解液中通常会添加阻燃剂成分,以提高电芯的抗燃性能。在生产工艺方面,涂覆的均一性、公差以及平整度等关键参数的控制也对电芯的安全性有着重要影响。

针对新国标新增的底部撞击测试和快充循环后安全测试,电池厂商也在积极应对。工程师指出,底部撞击测试类似于高级针刺实验,对于电池包的耐撞击性能提出了更高要求。他提到,刀片电池在底部撞击测试中的表现可能相对较差,这与其叠片工艺和铝壳材质有关。为了提升安全性,可以在底护板上涂上防弹涂层等方案。

至于快充循环后的安全测试,多数电池厂商已经能够满足这一要求。工程师表示,这一测试的难度并不高,因为测试区间内的充电速率并不极端。然而,电芯单体容量越大,通过快充测试的难度就越大。

对于三元锂电芯的前景,工程师认为,由于其材料微观结构的特性,起火爆炸的概率相对较高。目前,虽然有些企业如宁德时代正在利用AI技术优化电化学配方,但尚无谁能保证三元锂电池可以做到不起火不爆炸。

新国标的出台对电池产业链上游的影响相对有限,因为不少电池厂商原本执行的标准就比较高。然而,工程师指出,要想真正约束电池行业的潜规则,还需要依靠更为严格的处罚机制。只有提高惩罚力度,才能有效遏制偷工减料等不安全行为的发生。