在豪华汽车市场,一款售价高达128万的尊界S800车型近日引发了广泛关注。令人意想不到的是,打开这款豪车的引擎盖,竟然发现其搭载的是一台1.5T东安发动机。这一配置仿佛将人们带回了现实与幻想的交错之中,犹如在劳斯莱斯车身上安装了一台三缸发动机般不可思议。

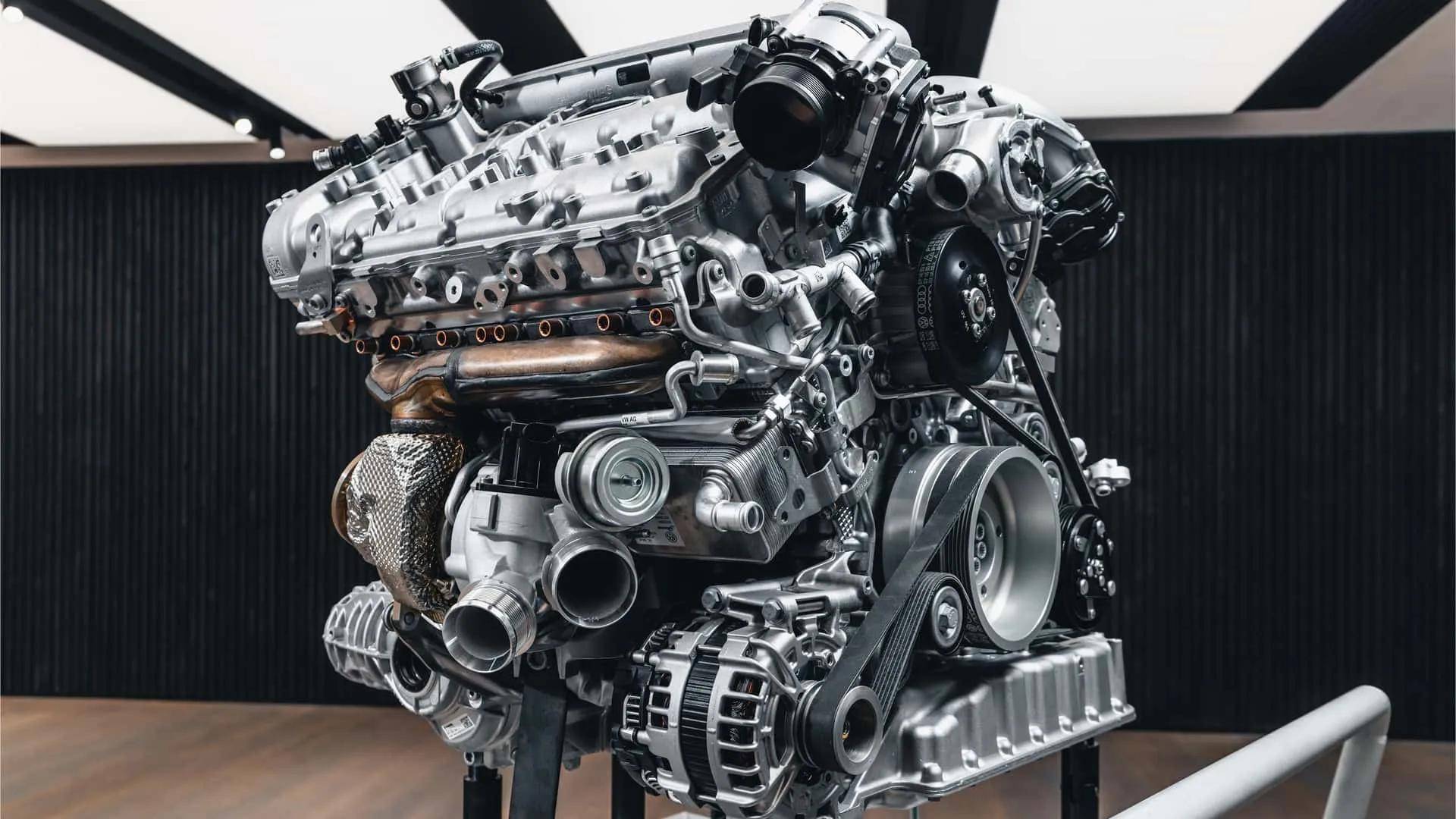

想当年,V8引擎的轰鸣声曾是尊贵身份的象征,而如今的增程式汽车中的发动机却连名字都羞于示人,生怕车主意识到它仅仅是一个“烧油的充电宝”。这种转变不仅体现在发动机的配置上,更体现在性能方面的巨大差距。

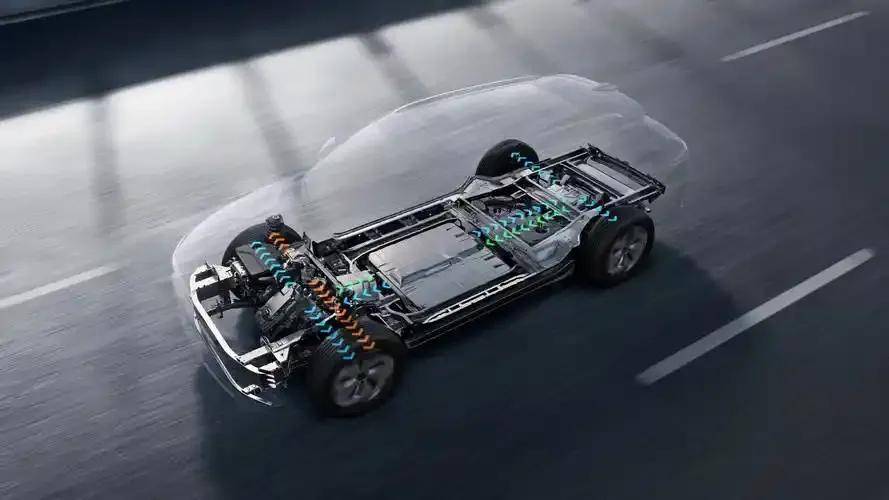

以小米SU7 Ultra为例,其三电机系统爆发出惊人的1548马力,零百加速时间仅为1.98秒,这样的性能直接将保时捷918等经典跑车甩在了身后。德国工程师引以为傲的PDK变速箱,在电动机面前也显得黯然失色,仿佛算盘遇到了量子计算机般无力。

在赛道上,这种差距体现得更加明显。在北京金港赛道上,特斯拉Model S Plaid轻松套圈AMG GT,车手下车后无奈表示:“油门踩到底都追不上,这根本就不是比赛,而是降维打击。”这样的场景让不少传统汽车爱好者心生感慨。

热效率竞赛也在这场变革中显得苍白无力。日系车企斥资20亿研发的47%热效率发动机,在低廉的电价面前变得不堪一击。在上海,白领们开着增程式汽车通勤,每月电费仅需50元,而同样的费用仅够传统燃油车加半箱95号汽油。政策的变化更是加剧了这一趋势,深圳将混动车绿牌门槛提高至纯电续航200公里,迫使车企不断缩小发动机尺寸,未来甚至可能连摩托车发动机都不如。

传统车企在这场变革中面临着严峻的挑战,他们不得不进行痛苦的转型。大众削减了40%的发动机研发预算,丰田则停掉了V6生产线,底特律的发动机工程师们也开始转行写代码。而那些对内燃机充满热爱的车主们,则面临着更加尴尬的境地。例如,花费80万购买的宝马M4,在二手车市场上只能卖出35万的价格,而且买家还会讽刺道:“现在小姑娘选车都先看中控屏能不能刷抖音,谁还在乎你的直列六缸?”

然而,尽管内燃机面临着前所未有的挑战,但它并未完全退出历史舞台。在青藏线上,越野爱好者们仍然期待着长城3.0T柴油皮卡的到来;在阿拉善的沙漠中,大排量引擎的嘶吼仍然是车队前进的号角。只是当城市白领们通过手机APP预约换电时,这些场景已成为了内燃机最后的倔强。未来,当我们看到百万豪车搭载着小排量发动机时,不必惊讶,这不是技术的倒退,而是电车时代给燃油车判下的“死缓”。对于内燃机而言,能够继续发电,已是它最后的剩余价值。