在现代城市的脉络中,污水处理与工业水处理系统如同静脉,维系着城市的健康运行。然而,沉淀池这一水质净化的关键环节,长期面临着淤积物清理的巨大挑战。传统的人工清淤手段,不仅耗时费力、成本高昂,还伴随着高风险与长时间的停产,成为制约行业效率的一大瓶颈。

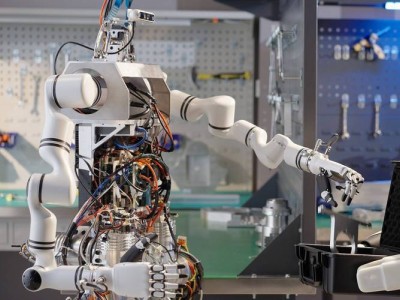

近年来,水下清淤机器人的问世,以其卓越的精准性、高效性与低能耗,为这一难题带来了颠覆性的解决方案。这些机器人装备了先进的多传感器融合系统,通过声呐、视觉识别与惯性导航技术的紧密配合,能够实现对淤积物的毫米级精确定位。在一个污水处理厂的实际应用中,机器人成功识别并清理了仅5厘米厚的淤泥层,同时避免了传统方法可能对池体结构造成的损害。更令人瞩目的是,部分高端型号还具备有机物与无机物的智能识别功能,能够根据淤积物成分自动调整作业力度,有效提升了资源回收率。

在效率方面,水下清淤机器人展现出了惊人的提升。数据表明,一台中型机器人8小时内即可完成2000平方米沉淀池的清理工作,这一效率相当于20名工人连续工作3天的总量。某沿海城市的污水处理厂引入机器人后,年清淤次数减半,且每次作业时间大幅缩短。这种高效作业模式不仅带来了直接的经济效益,还通过“在线清淤”功能,实现了在不中断生产的情况下完成大部分清理任务,彻底颠覆了传统清淤必须排空水池的模式。

在节能降耗上,水下清淤机器人同样表现出色。其动力系统采用液压与电动混合驱动,结合优化的抽吸管道设计,能耗较传统设备降低了55%。某型号机器人在处理高黏度化工废水沉淀物时,通过智能调节泵送功率,单次作业节省了大量电力。机器人配备的淤积物浓度实时监测系统,能够自动规划最佳作业路径,进一步减少了无效能耗,为“双碳”目标的实现贡献了力量。

水下清淤机器人不仅在技术上实现了突破,更在智慧水务系统中扮演了关键角色。通过5G技术实现数据实时传输,配合云端算法,可以建立淤积趋势预测模型,大幅提升预防性维护的响应速度。部分领先企业已经开始探索将清淤机器人与数字孪生技术结合,通过三维建模实现全生命周期管理,为水处理设施的智能化升级提供了创新路径。从经济角度来看,虽然机器人设备的初期投资较高,但综合考虑人工成本节约、停产损失减少等因素,投资回收期相对较短。在社会效益方面,机器人清淤有效降低了噪音与异味,显著提升了周边居民的生活质量。在应急处理领域,机器人也展现出了快速响应的能力,为公共安全提供了有力保障。

随着技术的不断进步,水下清淤机器人正朝着更加轻量化、智能化的方向发展。行业专家预测,未来五年,该技术在国内污水处理领域的渗透率将大幅提升,特别是在工业园区、沿海城市等场景,将率先实现规模化应用。这项技术不仅解决了沉淀池维护的难题,更通过数据积累为优化污水处理工艺提供了新视角,其深远影响已经超越了设备替代的范畴,正在引领整个水处理行业的技术革新。