不跟巨头抢激光雷达,另辟蹊径做毫米波雷达。

作者丨 祝枝杉

深圳,又跑出一只未来独角兽。

近日,深圳承泰科技股份有限公司(下称承泰科技)向港交所递交了上市招股书,拟在港交所主板上市。

承泰科技做的是车载毫米波雷达,按2024年出货量计,承泰科技是中国国内最大车载前向毫米波雷达供应商和中国第三大车载毫米波达供应商,市场份额分别为9.3%及4.5%。

承泰科技创立后先后获得8轮融资,累计募集资金3.5亿元。在2024年5月完成C轮融资后估值为13.2亿元。

- 01 -

毫米波雷达是汽车的“眼睛”,能够探测前车距离和速度,检测盲区、变道辅助,提供全天候稳定感知基础,是实现智能驾驶的核心部件之一。

承泰科技2016年创办于深圳,两位创始人是陈承文和周珂。

陈承文和周珂都曾在华为任工程师。其中,陈承文是在2005年11月-2009年7月供职华为;周珂是在2006年6月-2007年5月供职华为。离开华为之后,周珂和陈承文都在北京傲天动联这家公司干过。

2016年创业前,两人分析过激光雷达与毫米波雷达,他们认为激光雷达在当时的落地时间还会比较长,选择了毫米波雷达作为方向。

毫米波雷达领域技术壁垒较高且国内企业进入时间较晚,当时还没有国产品牌出现,市场份额被国际上的博世集团、大陆集团等公司瓜分,两巨头合计占有全球前向毫米波雷达超60%市场份额。

毫米波雷达分为前向雷达和角雷达。前向雷达主要位于车辆前部,用于探测前方障碍物,而角雷达位于车辆四角,用于探测侧后方盲区。承泰科技两种都做,其中前向雷达收入占比63.9%,角雷达收入占比35.3%。

2022至2024年,承泰科收入分别为5765万元、1.57亿元及3.48亿元,三年间收入翻五倍。同期净亏损分别为7917万元、9660万元、2177万元。

承泰科技的“贵人”是比亚迪。自2022年以来,比亚迪采购了承泰科技多款雷达产品。

2022年-2024年,承泰科技向比亚迪的销售金额分别为4720万元、1.43亿元、3.26亿元,占总收入的比例高达81.9%、91.3%及93.6%。据“IPO日报”统计,承泰科技毫米波雷达产品应用于比亚迪的汉唐宋等多款车型。

- 02 -

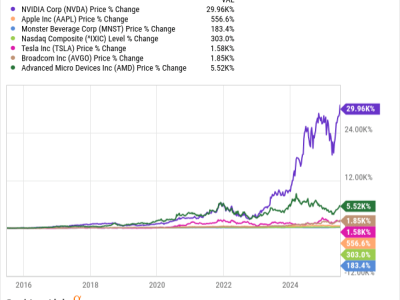

数据显示,随着汽车智能化和辅助驾驶的迅猛普及,中国车载毫米波雷达市场规模将由2023年的约128亿元增长至2030年的370亿元。

深圳物联网产业协会预测,未来几年中国毫米波雷达市场年均增速可达26%,前瞻研究院亦预计2025-2030年年均复合增速约20%。

随着智能驾驶车型渗透提升,单车雷达数量不断增加:L2级车型一般配备5颗左右毫米波雷达(1前向+4角雷达),而将来完全自动驾驶L5级车辆预计需搭载多达8颗毫米波雷达。

一些自主品牌车型在15万元以内区间就标配了“1前向+4角”的毫米波雷达组合,实现L2级辅助驾驶功能。这种“1+4组合”随着电动车渗透而大范围推广。

4D毫米波雷达是毫米波雷达的最新趋势。

相比传统毫米波雷达,4D毫米波雷达新增了对目标高度的探测维度,可输出密集点云,实现对目标轮廓、类别、行为的成像感知。4D雷达探测距离可达280米,垂直视场60°,距离精度提高到5厘米,使其在高速工况和泊车环境下均能精确识别小型或高位障碍物。

博世、大陆等巨头已推出第五代/第六代4D雷达产品;采埃孚的长距4D雷达已在上汽R车型量产,具备192通道、350米探测能。国内方面,至少有近20家企业投入4D成像雷达研发。华为于2024年发布了国内首款高精度4D成像雷达“乾坤”,探测距离提升35%,精度提升4倍,时延降低65%,标志着国产4D雷达迈入实用化。随着4D雷达成本逐步下降至千元级别,相比数千甚至上万元的激光雷达具有巨大成本优势,其“平替”激光雷达的潜力受到行业关注。

同时,毫米波雷达正与AI算法深度结合,实现更智能的感知与决策。一方面,借助深度学习算法对雷达回波点云进行目标识别、分类,可弥补传统雷达分辨率不足的问题。例如初创公司在研发基于数字编码调制(DCM)的全数字雷达芯片,通过算法提升点云成像质量,让雷达“看清”行人轮廓和姿态。

另一方面,雷达与摄像头、激光雷达的多传感器融合成为主流趋势:通过AI融合算法,将摄像头的视觉识别与雷达的测距测速优势互补,可大幅提高环境感知的可靠性(降低误报漏报)。一些高端车型甚至叠加激光雷达以增强冗余。例如,小鹏、理想等车型融合摄像头和毫米波雷达实现高速NOA;特斯拉在纯视觉遇到瓶颈后,也于2023年申请增加一颗高分辨4D毫米波雷达辅助FSD自动驾驶。