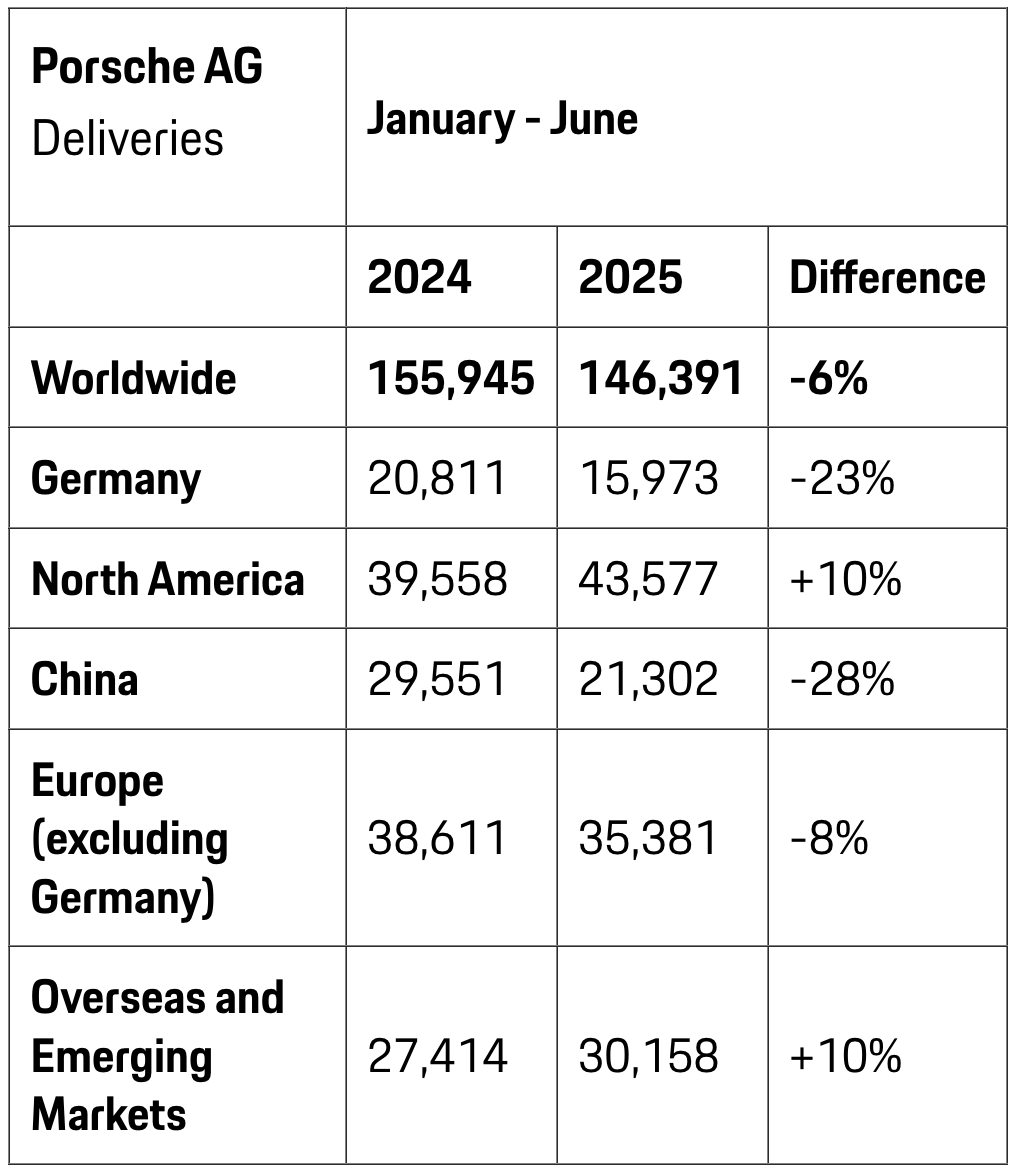

在豪华车市的聚光灯下,保时捷的辉煌岁月似乎正逐渐褪色。2025年上半年,保时捷全球销量下滑6%,仅售出146,391辆汽车,其中中国市场作为其昔日最大的销售阵地,销量更是大幅下跌28%,德国本土市场也遭遇了23%的缩减。这一系列数据不禁让人发问:是市场风向变了,还是保时捷自身已跟不上时代的步伐?

深入分析保时捷的车型表现,Macan系列虽依然坚挺,成为销量支柱,但Cayenne系列却遭遇了腰斩式的下滑。同时,911系列因换代节奏的影响表现平平,而718系列则几乎因欧盟法规限制而停止供应。唯一值得欣慰的是,电动版Macan首战告捷,占据了Macan总销量的近60%,然而在中国市场,这款车型却未能激起太大波澜。

将目光转向保时捷的竞争对手们,宝马以107万辆的销量几乎将保时捷甩在身后,尽管销量微降2.3%,但稳定性远超保时捷。奔驰和奥迪分别以90万辆和78万辆的销量紧随其后,同比表现也相对稳健。这不禁让人思考,保时捷的问题或许并不在于市场整体环境。

保时捷正面临一个尴尬的现实:它曾经引以为傲的品牌溢价,如今却成为了其发展的绊脚石。在中国市场,保时捷坚持利润优先,拒绝卷入价格战,却忽视了消费者需求的变化。如今的消费者更加看重智能驾驶和交互体验,而非单纯的驾驶乐趣和情怀。

中国消费者追求的是“小米式”的智能化和便捷性,而非保时捷所代表的“斯图加特式”优雅。保时捷的电动车Taycan虽然价格高昂,但在智能化方面却显得力不从心,智能座舱系统落后,缺乏实用的语音助手等功能,难以与理想和华为等本土品牌竞争。

事实上,保时捷在中国市场的溃败并非一蹴而就。从2022年中国市场销量首次下滑,到2024年暴跌28%,保时捷的应对策略显得过于保守,强调“控制节奏,维护品牌”,而非积极应对市场变化。这种策略更像是一种逃避,而非真正的控制。

面对困境,保时捷并非没有转机。内部调整计划已经浮出水面:加速基于PPE平台的新车型投放市场;加强中国市场的本土化研发,推出更符合中国消费者需求的纯电车型;以及进行组织架构改革,将更多权力下放至中国市场,提升决策效率。同时,保时捷与奥迪联合在中国成立专属研发和数字化部门的讨论也在进行中。

然而,最关键的一环在于定价策略。保时捷若继续坚持高价策略,将很可能在中国豪华电动车市场被彻底边缘化。智能座舱的差距可以通过技术升级来弥补,但品牌形象的衰退一旦形成,将引发连锁反应,难以挽回。

保时捷的当务之急是认清现实,从机械性能为王的时代转向数字体验为王的新时代。在智能化时代,“跑得快的老虎”或许已不再受欢迎,“会说话的猫”才是消费者的新宠。保时捷若想不被新时代淘汰出局,就必须将“豪华感”从方向盘转移到屏幕上,从排气声浪转变为AI语音交互。