在加油站前,我握着油枪的手微微颤抖,眼前的92号汽油价格令人咋舌。油箱里的油,已经陪伴我度过了漫长的八个月。回想起去年下定决心将燃油车换成插电式混合动力车(插混车)的那一刻,我从未预见到自己会患上这种“加油焦虑”:明明车辆烧油也能行驶,我却像做贼一样,心里盘算着“再坚持两天,回家充电更划算”。

用电时的畅快淋漓,与烧油时的肉疼形成了鲜明对比。尽管官方宣称的油耗仅为1.4升/百公里,但在电量耗尽、高速行驶的情况下,油耗直奔5升而去。每当仪表盘的显示从“EV”(纯电模式)跳转到“HEV”(混动模式),我仿佛能听到钱包在“漏气”——电价仅为0.6元/度时,每公里成本不足一毛钱,而油价迈入8元时代后,烧油成本直接翻了三倍。朋友们纷纷自嘲:“买了插混车,就像供了个祖宗。”有人甚至因为公司楼下的充电桩太难抢,宁愿叫代驾把车开回家充电,也不愿轻易踩下油门。

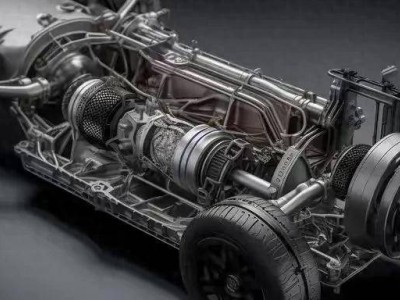

更令人糟心的是那些隐形的成本。去年冬天,同事的插混车突然遭遇“幽灵失速”:电量显示还有70%,油门踩到底,车速却顽固地停在40公里/小时,发动机空吼无力。经过4S店三天的排查,才终于找出电控系统的BUG。另一位车主则抱怨:“两套动力系统的保养费用比燃油车贵了30%,换电池的价格足够我加七年的油了!”

经过一年的亲身体验,我深刻认识到:插混车就像一台精密的利益计算器,只有那些能够算清账的人才能够驾驭它。如果你满足以下条件——家里有充电桩可以随时补电、日常通勤距离小于80公里、选择纯电续航200公里的车型——那么插混车确实是一个通勤神器。但如果你依赖公共充电桩、经常跑长途、预算紧张,强行跟风购买插混车,只会让自己陷入“买得起用不起”的尴尬境地。

当车企大肆宣扬插混车是“全能王”时,我们不妨扪心自问:你愿意为了一套冗余的动力系统多花几万块钱吗?你能否接受“有电时是条龙,没电时变毛毛虫”的巨大落差?完美的车型从来都不存在,但清醒的消费者永远不会让自己成为被收割的“智商税”。