在广袤无垠的蓝色疆域中,一群特殊的“探索先锋”正悄然革新人类对海洋的认知与利用方式。它们或潜入数十米深的水下,为航行中的船只清除附着的贝壳与海藻;或深潜至数千米的幽暗海底,探寻深海生物的奥秘。这群“探索先锋”,正是近年来蓬勃发展的海洋机器人。

海洋占据了地球表面积的71%,而人类探索的脚步仅触及了其5%的区域。海洋机器人的创新应用,正逐步成为我们深入探索深海、构建智慧海洋的关键路径。在浙江,一场关于海洋机器人的“场景需求与产品技术”对接交流活动上,各大研究机构及企业展示了超过50款海洋机器人,涵盖长航程无人潜航器、深海软体机器人、仿螳螂虾水下机器人等,展现了海洋机器人产业的蓬勃生机。

海洋机器人,这一高科技产物,正以多样化的形态和功能,逐渐融入我们的日常生活。东海实验室海洋机器人中心主任陈家旺表示,海洋机器人已成为他工作中的得力助手,用于海底油气管道和海底电缆的定期检测。这些深埋海下的“能源血管”,对人类生活至关重要。一旦出现问题,搭载了磁探测器的有缆遥控水下机器人(ROV)便会迅速出击,精准定位管道或海缆,测量埋深、水深等数据,为海底能源的安全输送保驾护航。

ROV不仅能够执行侦察任务,还能携带高频侧扫声呐,对管道进行精细检查。通过声波信息和近底光学图像,ROV能够构建海底管缆的外观模型,评估其健康状态。而轻便灵巧的管道机器人,则能在日常巡检中游走于管道之间,感知管壁的变形或缺陷,确保海底管道的畅通无阻。

深海资源的勘探,更是海洋机器人的用武之地。在数千米甚至万米深的深海,蕴藏着可燃冰、多金属结壳等宝贵资源。不带缆的自主水下机器人(AUV)或载人潜水器(HOV),能够不受缆线束缚,在海底自由巡航,执行深海资源调查任务。这些机器人,正成为人类探索深海宝藏的重要工具。

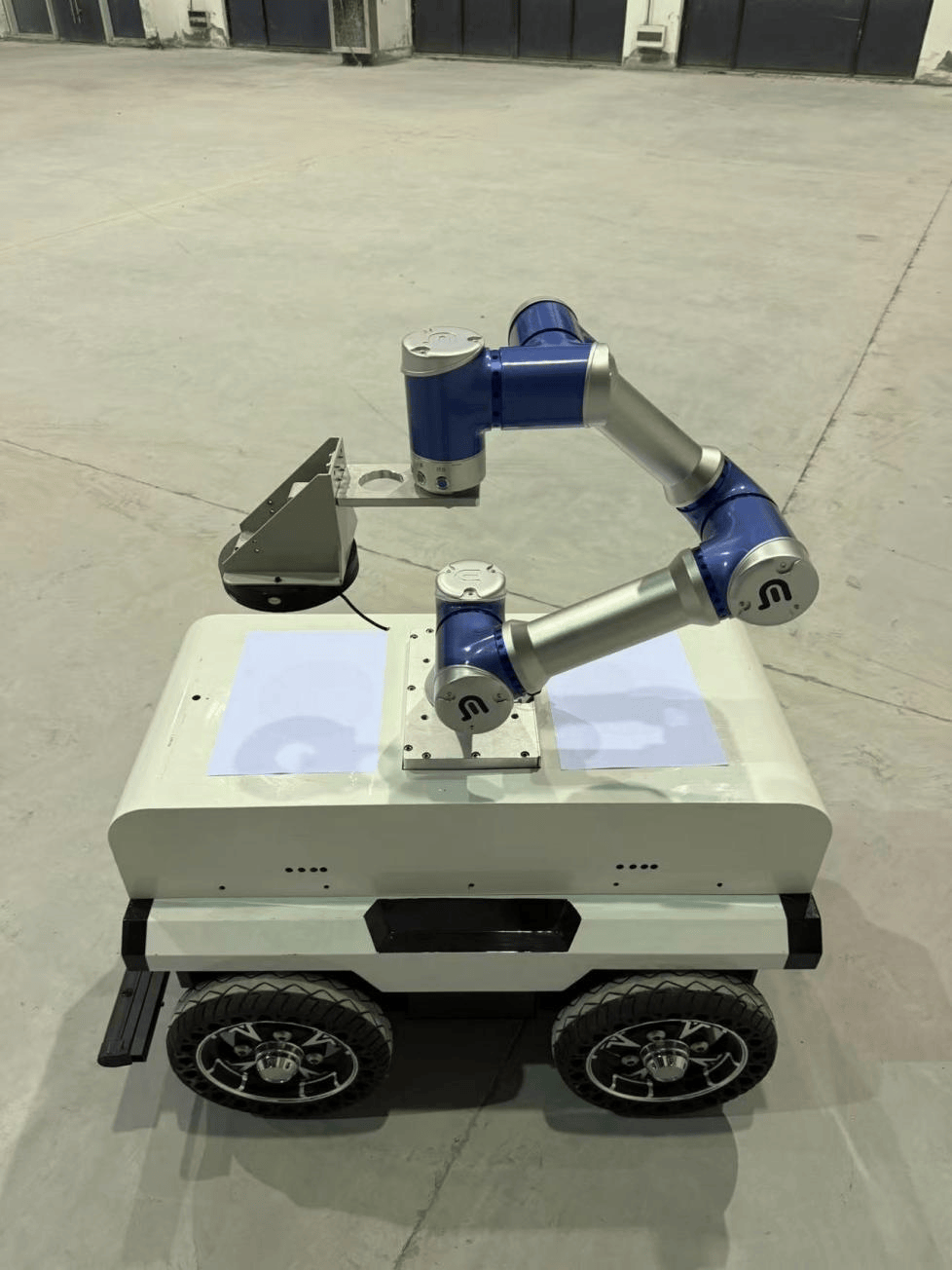

海洋机器人的价值,不仅体现在探索未知,更在于解决实际生产难题。在三门青蟹养殖户吴伟快的养殖基地里,上千只青蟹在立体式“单间公寓”中健康成长。然而,人工投喂和观察的作业强度巨大,让吴伟快头疼不已。宁波大学海洋学院水产系主任史策团队开发的海水蟹投喂巡检机器人,为吴伟快带来了福音。这款机器人能够根据青蟹的食欲进行精准投喂,还能进行巡检,及时关注青蟹的状态,便于在蜕壳期收获美味的软壳蟹。

在海洋牧场中,仿螳螂虾机器人正灵活穿梭于人工鱼礁之间,检测生物分布、种类和生长情况。这款仿生机器人,凭借其灵活的运动方式和作业能力,为海洋牧场的建设和人为干预提供了有力支持。浙江理工大学产业学院副院长陈刚表示,仿生机器人在应对崎岖海底地形和复杂环境方面具有独特优势,未来有望拓展更多应用场景。

然而,海洋机器人的发展仍面临诸多挑战。水下通讯实时性、电池续航能力以及多类型集群协同能力等问题,仍是制约其发展的关键因素。为了克服这些瓶颈,浙江大学陈华钧教授团队推出了OceanGPT大模型,旨在通过大模型与海洋机器人的深度结合,提升机器人的智能化水平。

OceanGPT大模型不仅能够提供海洋领域的专业知识问答,还能通过神经网络学习,合成更严谨的知识指令,监督大模型避免“胡编乱造”。在海洋机器人上部署轻量化的大模型一体机,能够直接驱动机器人的自主行动,并在本地将多模态感知数据实时转化为文本信息,大幅提升通信效率。这一创新技术的应用,有望为非专业人士提供通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务的可能。