小米汽车近期经历了一场从云端跌落至谷底的戏剧性转变。起初,其第二款车型YU7的问世如同一颗重磅炸弹,在市场上掀起巨大波澜。6月底,YU7正式开售,仅1小时内大定订单便突破了28.9万台,18小时后锁单量更是飙升至24万台,这一成绩不仅刷新了中国新能源汽车行业的纪录,也让业界对小米汽车刮目相看,似乎预示着其即将一飞冲天。

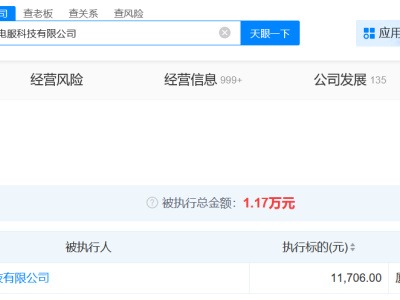

然而,好景不长,进入7月后,小米汽车的销量却遭遇了断崖式下跌。7月第一周(6月30日至7月6日)的上险量仅为4890辆,环比暴跌46.2%,成为新势力销量十强榜中跌幅最大的车企。这一反差之大,令人瞠目结舌。

究其原因,一方面,YU7的火爆发布让原本有意购买SU7的消费者持观望态度,等待新款车型的市场反馈,从而影响了SU7的销量。另一方面,两款车型同时生产导致产能紧张,SU7的订单受到影响,而YU7虽然订单火爆,但尚未进入大规模交付期,因此销量数据并不理想。

产能和交付问题一直是悬在小米汽车头顶的达摩克利斯之剑。早在SU7上市前,雷军就曾公开表达过对产能的担忧。他担心新车上市初期销量不佳,更担心销量火爆导致交付周期过长,引发消费者不满。然而,现实却比雷军预想的更为复杂。

SU7上市后销量火爆,但交付周期过长的问题已经显现。而YU7的订单量更是超乎想象,进一步加剧了产能和交付的压力。小米汽车APP上的最新预测数据显示,YU7标准版的交付周期为57-60周,Pro版为50-53周,Max版为38-41周。这意味着消费者下单后需要等待一年左右才能提车,这无疑是对消费者耐心的巨大考验。

小米汽车的订单量之疯狂,从其与特斯拉的销量对比中可见一斑。YU7在18小时内锁单量达到24万台,而特斯拉2025年第一季度在中国市场的销量仅为13.72万辆。然而,订单再多也无法掩盖产能不足的现实。

小米汽车的产能问题并非一朝一夕所能解决。其北京亦庄一期工厂设计年产能仅为15万台,即使日夜加班加点并优化产线,今年实际产能也难以满足SU7和YU7的订单需求。二期工厂虽然基本竣工,但仍在收尾施工中,产能爬坡尚需时日。三期工厂和武汉工厂更是遥不可及,无法为当前的产能问题提供有效支持。

雷军跨界造车所面临的困境与8年前的马斯克颇为相似。特斯拉也曾深陷“产能地狱”,手握大量订单却无法及时交付,资金回笼困难,几乎走到破产的边缘。如今,雷军正经历着与马斯克相同的挑战,产能和交付问题如同熊熊烈火,炙烤着他的造车野心。

小米汽车能否在这场产能与订单的博弈中突出重围?雷军又将如何带领小米汽车克服当前的困境?这些问题不仅关乎小米汽车的未来,也牵动着无数消费者和行业人士的心。