近日,汽车行业内传来重磅消息,北汽福田与戴姆勒卡车的合资项目或将走向终结。双方共同打造的“福田戴姆勒”企业正面临前所未有的经营困境,特别是奔驰重卡国产化后,销量急剧下滑,2024年仅售出1699辆,亏损额超过27亿元,这一沉重打击直接拖累了北汽的利润表现。

回溯至2007年,北汽福田与戴姆勒曾尝试通过“曲线合资”的方式携手,然而这一计划最终未能成行。当时,戴姆勒计划以远低于市场价的每股2.76元认购福田24%的股份,此举因涉嫌技术封锁和国有资产流失风险而被监管部门否决。

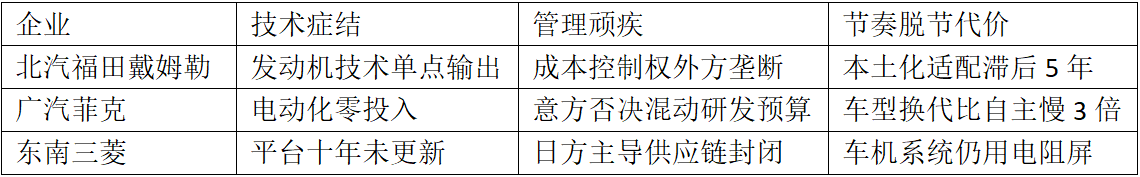

时至今日,合资企业“福田戴姆勒”的困境再次将合资模式的问题推向风口浪尖。奔驰重卡国产化后的销量暴跌和巨额亏损,成为了压垮这段合作的最后一根稻草。事实上,合资车企近年来的溃败并非偶然,而是多重结构性矛盾累积的结果。

技术主权之争是其中的核心问题之一。过去,外资车企长期垄断核心技术,如发动机和三电系统,而在北汽戴姆勒的合作中,奔驰拒绝支持福田开发具有全球竞争力的产品。然而,电动化时代的到来使得技术优势发生了反转,自主品牌在创新配置和智能驾驶专利方面远超合资品牌。

节奏错位也是导致合资车企困境的重要因素。全球汽车市场通常遵循“五年迭代”的规律,而中国市场则以惊人的“一年革新”速度前进。智能化代差尤为明显,自主品牌智能座舱的迭代周期远短于合资品牌,而合资品牌在面对市场变化时往往决策链条冗长,导致错失良机。

成本与品牌溢价的双重压力同样困扰着合资车企。奔驰重卡国产化后的定价远高于本土竞品,但智能化配置却落后,陷入了“高溢价低价值”的尴尬境地。同时,随着国六B排放标准的实施,燃油车成本劣势进一步凸显,合资车的利润空间被大幅压缩。

股东之间的博弈也是导致合资车企合作破裂不可忽视的原因。股比放开后,外方往往寻求更大的控制权,而中方则不愿成为“代工厂”。文化冲突和制度差异进一步加剧了双方之间的矛盾。

然而,在中国车企悄然崛起的背景下,外资车企的故步自封显得尤为突出。2023年,中国汽车出口量首次超越日本,成为全球最大的汽车出口国。奇瑞、比亚迪等品牌在海外市场上大放异彩,从技术、供应链到全球化运营等方面实现了对外资车企的全面超越。

比亚迪的刀片电池和蔚来的换电专利等技术成果被国际车企所认可,甚至反向输出给外资品牌。宁德时代作为全球电池行业的领头羊,吸引了大众等跨国车企的合作。广汽埃安的新能源汽车全套生产技术也成功输出到泰国。

中国车企的全球化战略也展现出新的范式。比亚迪在墨西哥通过金融杠杆撬动市场,奇瑞在摩洛哥依托本地经销商网络迅速打开市场。这些成功案例不仅提升了中国车企的品牌影响力,也为全球汽车市场的竞争格局带来了深刻变化。

面对中国车企的强劲势头,跨国车企不得不放下傲慢,探索新的突围路径。从市场份额的逆转、研发主权的让渡到反向出海和生态联盟的形成,合资模式正在经历前所未有的重构。未来的合作将不再是“谁主导谁”,而是“谁能补全谁的生态位”,平等化、全球化和敏捷化将成为新的合作规则。