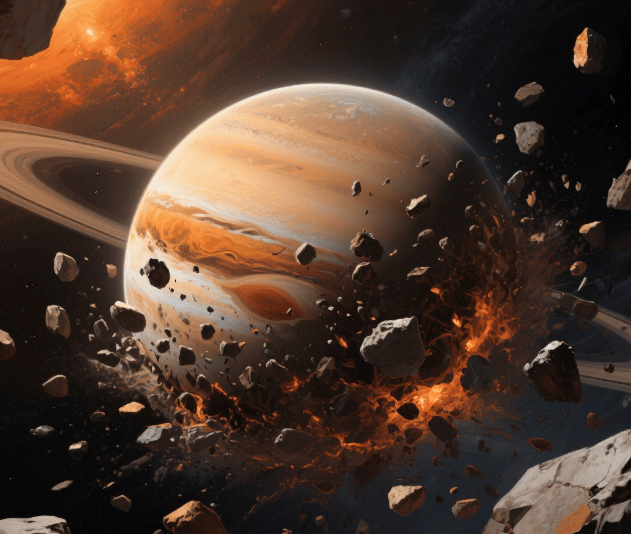

在浩瀚的太阳系中,木星以其庞大的身躯傲视群雄,其质量竟达到了其他七大行星总和的2.5倍,堪称行星界的巨擘。那么,这颗行星究竟是如何练就如此庞大的体型的呢?让我们一同探寻其背后的奥秘。

回溯至约46亿年前,太阳系的起源可以追溯到一片广袤的分子云——太阳星云。在外力如超新星爆发的扰动下,星云的引力平衡被打破,随后开始了引力坍缩的过程。物质不断向中心聚集,密度与温度急剧上升,最终点燃了核聚变,孕育出了我们的太阳。

太阳诞生后,虽然消耗了星云中的大部分物质,但仍有一部分残留,这些物质在引力的作用下围绕着新生太阳旋转,逐渐形成了扁平的原行星盘。这里,便是太阳系八大行星的诞生摇篮。行星的形成,就像是滚雪球一般,物质不断合并,体积逐渐增大。

按常理,原行星盘中的物质分布应越靠近太阳越密集,因此内侧区域更有可能形成大行星。然而,事实却并非如此。太阳系内侧的四颗行星均为“小个子”,而外圈的行星则成为了“大块头”。这其中的缘由,与行星盘中物质的合并方式密切相关。

行星的形成始于微小的固体物质,它们通过碰撞和静电吸引逐渐聚集。当质量增加到一定程度时,便能通过引力吸积周围的物质,进而形成行星。然而,在内侧区域,由于太阳的高温,许多物质无法保持固态,只有硅酸盐、铁、镍等熔点较高的物质能够留存。但这些物质在星云中的含量极少,仅占总质量的0.5%。

更为棘手的是,年轻的太阳还会释放出强烈的太阳风,将内侧的气体物质向外吹散。这使得内侧行星在形成过程中面临着固体材料匮乏、气体材料流失的困境,因此难以成长为大型行星。

然而,随着距离太阳的远离,温度逐渐降低,挥发性物质开始凝结成固体冰晶。这个界限被称为“冻结线”。在冻结线的外侧边缘,除了少量的岩石和金属外,还有大量的由挥发性物质凝结而成的固体冰晶。这里,成为了行星形成的“风水宝地”。

木星,正是幸运地诞生于此。它不仅拥有本地丰富的固体物质,还能捕获从内侧长途跋涉而来的物质。因此,在太阳形成后的约300万年内,原始的木星迅速成长为地球10到15倍的庞然大物。

随着木星的成长,其引力逐渐强大到足以捕捉和束缚氢和氦。这两种元素在太阳星云中占据了总质量的约98%。从此,木星的成长模式发生了翻天覆地的变化,进入了“失控气体吸积”的阶段。它像一台宇宙吸尘器般疯狂吞噬周围的气体,质量迅速增加。

科学家推测,木星可能只用了几百万年的时间就积累了绝大部分质量,成为了我们现在所看到的气态巨行星。而木星外侧的土星、天王星和海王星,虽然也受益于冻结线的馈赠,但由于距离太阳更远、物质更稀薄以及木星的竞争压力,它们的体型远不及木星。

木星之所以能成长为如此庞大的行星,离不开其独特的地理位置。宇宙的奥秘无穷无尽,关于木星,或许还有更多未知等待着我们去探索。如果你对这段神奇的旅程感兴趣,不妨点赞关注,与我们一同追寻宇宙的奥秘。