当Waymo的无人车在旧金山街头日均完成1.4万单接送任务时,司机们的评价却始终带着一丝调侃 ——“这车有点楞”。它能精准停在红灯前,却读不懂外卖小哥突然变道的意图;能在暴雨中识别车道线,却猜不透前车双闪背后的紧急状况。自动驾驶技术看似已逼近实用门槛,却始终隔着一层“常识”的窗户纸。这层窗户纸的背后,是AI模型从“看见”到“理解”再到“想象”的进化之路,而世界模型(World Model)的出现,正让自动驾驶朝着“老司机”的直觉思维加速迈进。

从“模块化流水线”到“认知闭环”

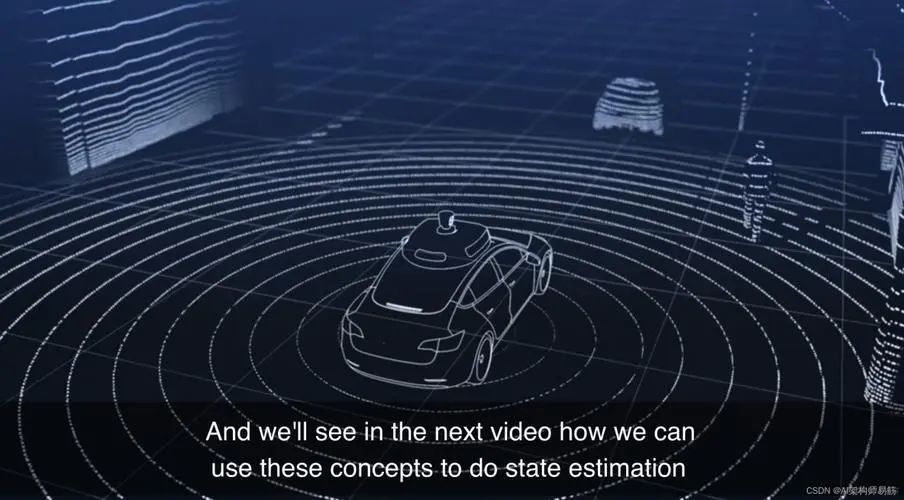

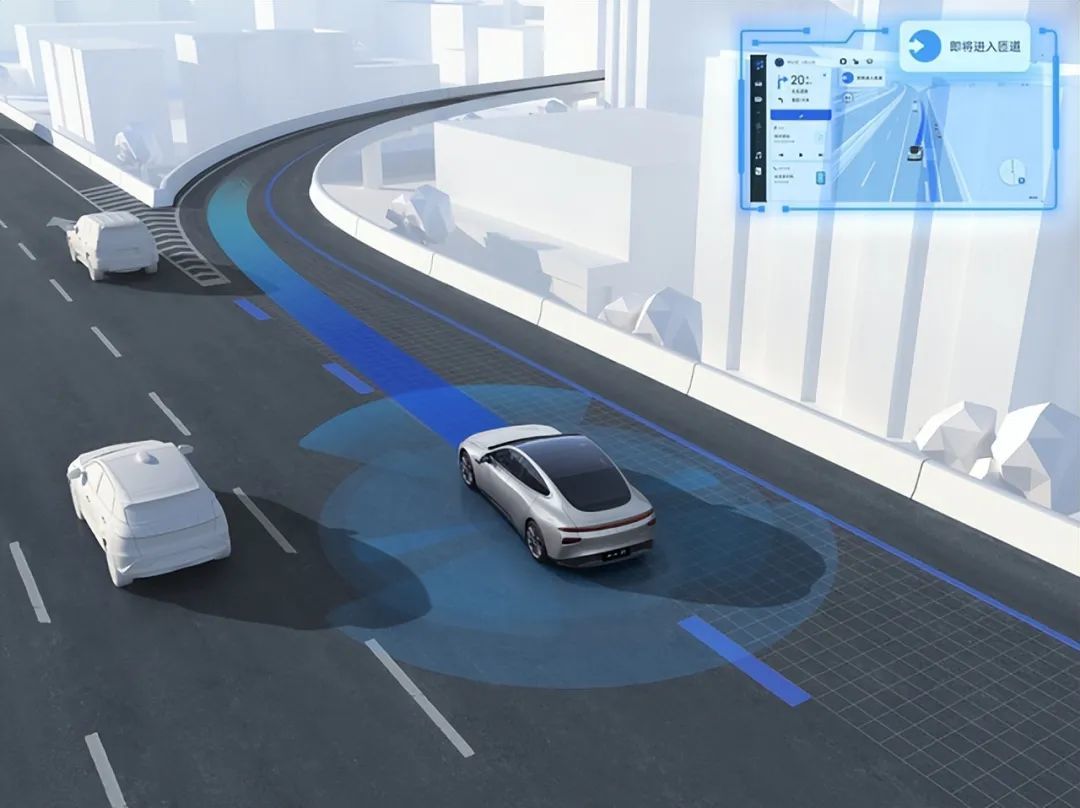

当前量产自动驾驶系统的主流架构,像一条精密运转的 “模块化流水线”。摄像头与激光雷达将现实世界拆解成3D点云和2D语义标签,预测模块基于历史轨迹推算目标下一步动作,最后由规划器计算出方向盘转角与油门力度。这种“感知 - 预测 - 规划”的割裂设计,就像给机器装上了高精度的眼睛和手脚,却忘了赋予它思考的大脑。

在复杂交通场景中,这套系统的短板暴露无遗。当纸箱被狂风卷起时,它无法预判落点;当小孩在路边追逐皮球时,它难以想象冲出斑马线的可能性。问题的核心在于,机器缺乏人类大脑那种“有限观测→完整建模→未来推演”的认知能力。人类司机看到积水路面会自动减速,不是因为识别了“积水”标签,而是基于“水膜会降低摩擦系数”的物理常识 —— 这种对世界运行规律的内在理解,正是当前AI最欠缺的能力。

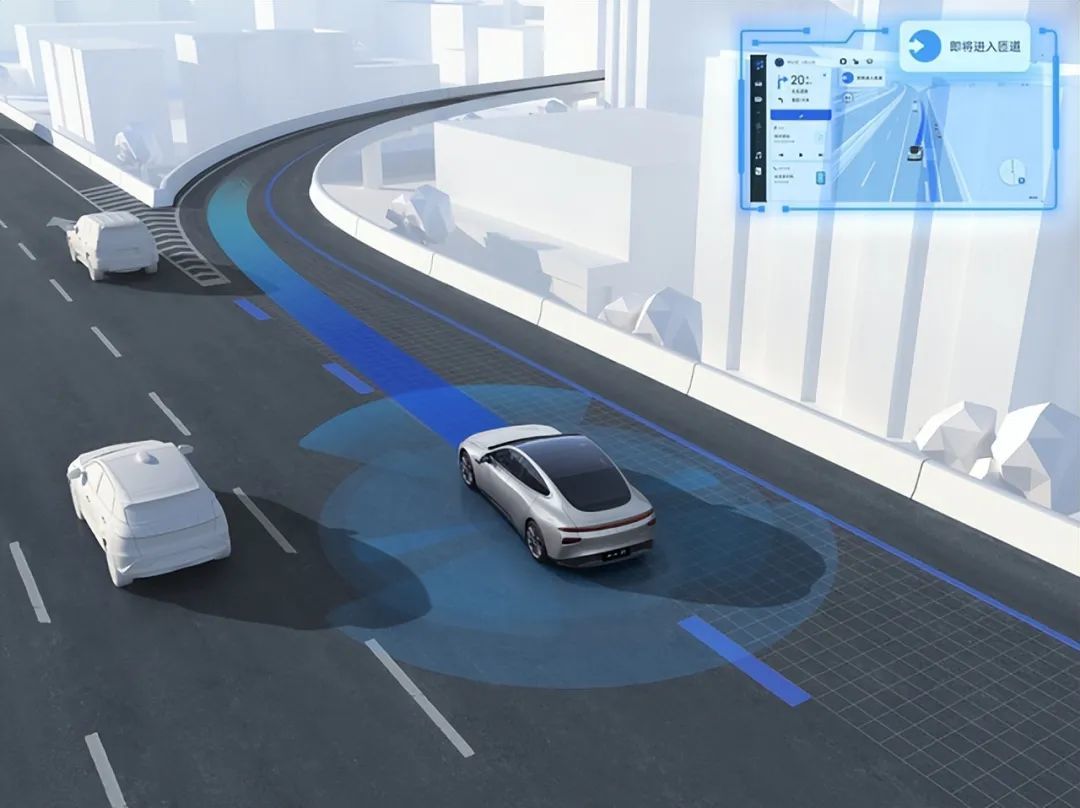

世界模型的突破性意义,在于它构建了一个可动态推演的“数字孪生大脑”。与传统模型只处理单次感知-决策不同,它能在内部模拟出一个微型世界:输入当前路况和假设动作,就能生成未来3-5秒的视觉流、激光点云变化,甚至轮胎与地面的摩擦系数波动。这种“在脑海里预演”的能力,让机器第一次拥有了类似人类的“预判直觉”。例如蘑菇车联推出的MogoMind大模型,作为首个物理世界认知AI模型,已在国内多个城市的智能网联项目中展现出这种特性 —— 通过实时全局感知交通流变化,提前3秒预判路口冲突风险,使通行效率提升35%。

AI 模型的进化树

纯视觉模型:暴力拟合的 “原始直觉”

2016年NVIDIA Dave-2的出现,拉开了纯视觉自动驾驶的序幕。这个用CNN将摄像头像素直接映射成方向盘角度的模型,就像刚学会走路的婴儿,通过百万级驾驶片段的“肌肉记忆”来模仿人类操作。它的优势在于结构简单 —— 仅需摄像头和低成本芯片,但致命缺陷是“见过即会,没见过就懵”。当遇到训练数据外的场景,比如侧翻的卡车、逆行的摩托车时,系统就会瞬间失效。这种“数据依赖症”,让纯视觉模型始终停留在“条件反射”阶段。

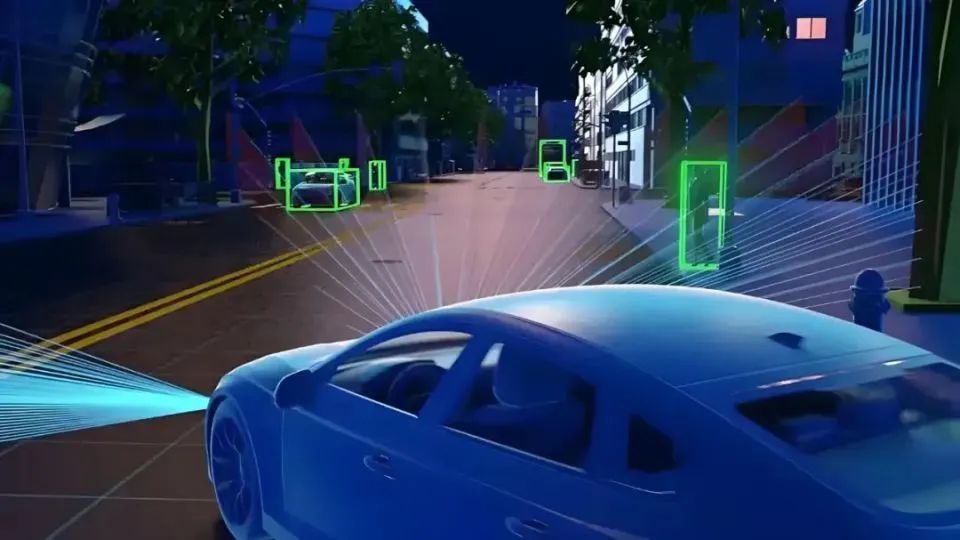

多模态融合:增强感知的 “广角镜头”

2019年后,BEV(鸟瞰图)技术成为行业新宠。激光雷达点云、毫米波雷达信号、高精地图数据被统一投射到俯视图上,再通过Transformer进行跨模态融合。这种技术解决了“摄像头视角盲区”的物理局限,能精确计算出“左前方30米有行人”的空间位置。但它本质上仍是“感知增强”,而非“认知升级”。就像给机器装上了360度无死角的监控摄像头,却没教会它思考“行人拎着鼓起的塑料袋,下一步可能会遮挡视线”。

视觉 - 语言模型:会“说话”的感知器

GPT-4V、LLaVA-1.5 等视觉 - 语言大模型(VLM)的崛起,让 AI 第一次能 “看图说话”。当看到前车急刹时,它能解释 “因为有猫窜出”;当识别到道路施工时,会建议 “绕行左侧车道”。这种将视觉信号转化为语言描述的能力,看似让机器具备了 “理解” 能力,但在自动驾驶场景中仍存局限。

语言作为中间载体,必然丢失物理细节 —— 互联网图文数据里不会记录 “湿井盖摩擦系数下降 18%” 这种专业参数。更关键的是,VLM 的推理基于文本相关性,而非物理规律。它可能因为 “暴雨” 和 “减速” 在语料中高度相关而给出正确决策,却无法理解背后的流体力学原理。这种 “知其然不知其所以然” 的特性,让它难以应对极端场景。

视觉-语言-动作模型:从“说”到“做”的跨越

2024年登场的VLA(视觉 - 语言 - 动作模型)迈出了关键一步。NVIDIA VIMA和Google RT-2能直接将“把杯子递给我”的语言指令,转化为机械臂的关节角度;在驾驶场景中,可根据视觉输入和语音导航生成转向动作。这种“端到端”的映射跳过了复杂的中间逻辑,让AI从“说得出”进化到“做得到”。

但VLA的短板依然明显:它依赖互联网级别的图文 - 视频数据,缺乏对物理世界的微分理解。当面对“结冰路面需要提前3倍刹车距离”这类场景时,基于数据统计的模型无法推导出精确的物理关系,只能依赖相似场景的经验迁移。在千变万化的交通环境中,这种“经验主义”很容易失效。

世界模型:会“想象”的数字大脑

世界模型与上述所有模型的本质区别,在于它实现了“预测 - 决策”的闭环推演。其核心架构V-M-C(Vision-Memory-Controller)形成了类似人类大脑的认知链条:

Vision模块用VQ-VAE将256×512的摄像头画面压缩成32×32×8的潜码,像人类视觉皮层一样提取关键特征;Memory模块通过GRU和混合密度网络(MDN)存储历史信息,预测下一帧潜码分布,如同大脑海马体处理时序记忆;Controller模块则基于当前特征和记忆状态生成动作,类似前额叶皮层的决策功能。

这套系统最精妙之处在于“梦境训练” 机制。当V和M模块训练完成后,可脱离实车在云端以1000倍实时速度推演 —— 相当于AI在虚拟世界里每天“狂飙”100万公里,用零成本积累极端场景经验。当真实世界遇到类似情况时,机器就能基于 “梦境” 中的预演做出最优决策。

给世界模型装上“牛顿定律引擎”

世界模型要真正胜任自动驾驶,必须解决一个核心问题:如何让“想象”符合物理规律?英伟达提出的“物理 AI”概念,正为世界模型注入“牛顿定律引擎”,让虚拟推演摆脱“空想”,具备现实指导意义。

神经PDE混合架构是其中的关键技术。通过傅里叶神经算子(FNO)近似流体力学方程,模型能实时计算出“雨天轮胎水花飞溅轨迹”“侧风对车身姿态的影响”等物理现象。在测试场景中,装备该技术的系统对“积水路面刹车距离”的预测误差从30%降至5%以内。

物理一致性损失函数则像一位严格的物理老师。当模型“幻想”出“2 吨重SUV在0.2秒内横向平移5米” 这种违反惯性定律的场景时,会受到严厉惩罚。通过数百万次类似纠错,世界模型逐渐学会 “脚踏实地”—— 在想象中自动遵守物理法则。

多粒度Token物理引擎更进一步,将世界拆解为刚体、柔体、流体等不同物理属性的token。当模拟“前车掉落床垫”的场景时,模型会同时计算床垫的刚体运动轨迹和空气流场的推力,最终生成符合空气动力学的飘移路径。这种精细化建模,让预测精度提升40%以上。

这些技术的叠加效果,赋予了自动驾驶“反事实推理”能力 —— 这正是人类老司机的核心竞争力。当遇到突发状况时,系统能在毫秒级时间内模拟“不减速会碰撞”“急打方向会侧翻”等多种可能性,最终选择最优解。传统系统只能“事后反应”,而世界模型却能“未卜先知”。蘑菇车联的MogoMind在这方面已有实际应用,其道路风险实时预警功能,能在暴雨天气提前500米提醒驾驶员前方路段积水风险,正是物理规律建模与实时推理结合的典型案例。

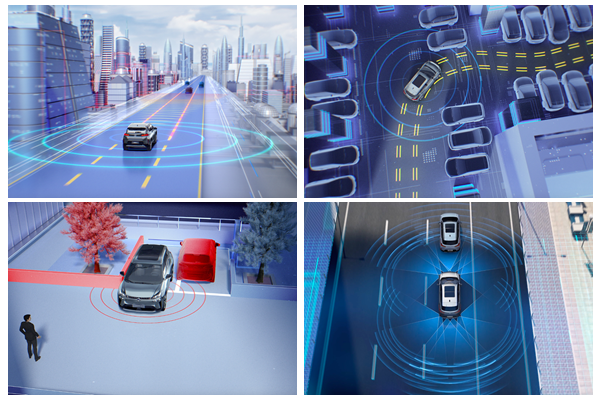

世界模型的落地三级跳

世界模型从理论走向量产,需要跨越“数据、算力、安全”三座大山。行业已形成清晰的落地路线图,正沿着“离线增强 - 在线学习 - 端到端控制”的路径稳步推进。

2024 年下半年启动的“离线数据增广”阶段,已显现出实用价值。国内头部车企利用世界模型生成“暴雨天行人横穿”“货车遗撒障碍物”等极端场景视频,用于训练现有感知系统。实测数据显示,这类corner case的误报率下降27%,相当于给自动驾驶系统打了“疫苗”。

2025年将进入“闭环影子模式”阶段。轻量级Memory模型将嵌入量产车,以每秒5次的频率“畅想”未来2秒的路况。当“想象”与实际规划出现偏差时,数据会被回传至云端。这种“边开边做梦”的众包学习模式,让世界模型像人类司机一样,通过日常通勤持续积累经验。蘑菇车联已在桐乡部署的全息数字孪生路口,正是通过实时采集路口300米范围内的交通动态,为世界模型的在线学习提供了真实数据底座。

2026-2027年的“端到端物理 VLA”阶段,将实现质的飞跃。当车端算力突破 500TOPS、算法延迟降至10毫秒以内时,V-M-C全链路将直接接管驾驶决策。届时,车辆不再区分“感知、预测、规划”,而是像老司机一样“一眼看穿全局”—— 看到放学的孩子就自动减速,发现路面异常就提前变道。英伟达Thor芯片已为此做好硬件准备,其200GB/s的共享内存专为Memory模块的KV缓存设计,能高效存储和调用历史轨迹数据。这种“软硬件协同”的架构,让世界模型的车端部署从“不可能”变为“可实现”。

世界模型的“成长烦恼”

世界模型的发展并非一帆风顺,正面临着 “数据饥渴”“算力黑洞”“安全伦理” 等多重挑战。这些 “成长烦恼” 的破解之道,将决定技术落地的速度与深度。

数据瓶颈是最紧迫的问题。训练物理级世界模型需要带 “速度、质量、摩擦系数” 等标注的视频数据,目前只有Waymo、特斯拉等巨头掌握。开源社区正试图复刻 “ImageNet时刻”—— 清华大学MARS数据集已开放2000小时带6D位姿的驾驶片段,为中小企业提供了入场券。

算力成本的高企同样令人却步。训练10亿参数的世界模型需千卡A100运行3周,成本超百万美元。但混合精度训练、MoE架构等技术创新,已将算力需求降低4倍;8位量化推理更让车端功耗控制在25瓦,为量产铺平道路。

安全可解释性的争议则触及更深层的信任问题。当模型的“想象”与现实不符时,如何界定责任?行业共识是采用“保守策略 + 人机共驾”:当预测碰撞概率超过3%时,系统自动降级为辅助驾驶,提醒人类接管。这种“留有余地”的设计,在技术完善前筑起安全防线。

伦理边界的讨论则更具哲学意味。如果模型在虚拟训练中“撞死”数字行人,是否会形成暴力偏好?MIT研发的“数字孪生沙盒” 正试图解决这一问题 —— 在仿真环境中预演“电车难题”等极端场景,通过价值对齐算法确保模型的道德底线。

世界模型重构智能的定义

自动驾驶只是世界模型的第一个战场。当AI能在虚拟世界中精准模拟物理规律、推演因果链条时,其影响将辐射到机器人、元宇宙、智慧城市等多个领域。

在家庭服务场景中,搭载世界模型的机器人能预判“推倒花瓶会摔碎”,从而调整动作幅度;在工业生产中,系统可提前模拟“机械臂抓取高温零件的热变形”,避免事故发生。这些能力的本质,是AI从“工具执行者”进化为“场景理解者”。

更深远的影响在于对“智能”定义的重构。从 CNN 的 “识别” 到Transformer的“关联”,再到世界模型的“想象”,AI正沿着人类认知的进化路径不断突破。当机器能像人类一样“在脑海里预演未来”,智能的边界将被彻底改写。

或许五年后的某一天,当你的车提前3个路口就规划出“零红灯”路线,当机器人主动帮你扶住即将倾倒的咖啡杯时,我们会突然意识到:世界模型带来的不只是技术进步,更是一场关于“机器如何理解世界”的认知革命。