当中国在1994年迈出构建北斗卫星导航系统的步伐时,美国的GPS系统已经稳固占据了全球导航市场的主导地位,其24颗卫星高效运行在中地球轨道上,确保了全球范围内的无缝覆盖。然而,时至今日,北斗系统不仅成功打破了GPS的垄断,更以55颗卫星的庞大阵容,在全球导航舞台上崭露头角,这一数字远超GPS的卫星数量。

北斗之所以需要如此多的卫星,并非技术上的不足,而是受制于国际卫星轨道资源的分配原则。由于美国早在上世纪70年代便占据了最有利的轨道位置,当中国着手建设北斗系统时,优质的近地轨道资源已被GPS、俄罗斯的GLONASS以及欧洲的伽利略系统所瓜分。面对这一现实,中国不得不选择更高的轨道布局卫星。

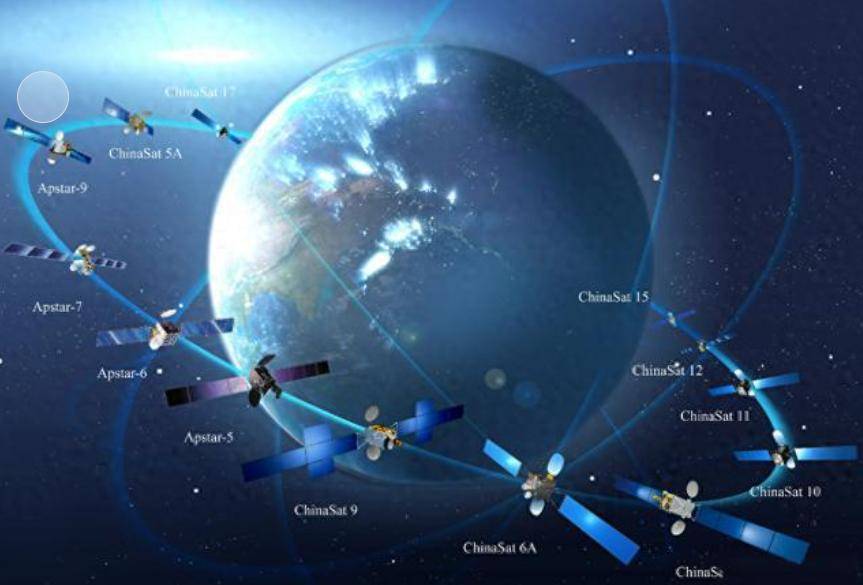

于是,北斗系统采用了多元化的轨道布局策略:5颗地球静止轨道卫星固定在中国上空,为亚太地区提供稳定的信号覆盖;8颗倾斜地球同步轨道卫星以“8字形”轨迹运行,主要服务于亚太区域;而30颗中圆轨道卫星则分布在全球,尽管轨道更高,但通过增加卫星数量来弥补信号衰减,确保全球范围内的导航精度和可靠性。

北斗系统不仅着眼于导航定位这一基本功能,更致力于成为“全能型”选手。在偏远地区,如沙漠、远洋等无手机信号覆盖的场所,北斗用户能够直接通过卫星发送短信,这一功能在救灾和军事行动中显得尤为重要。北斗在金融、电网、5G基站等领域也发挥着不可替代的作用,其10纳秒级的授时精度超越了GPS,同时,6颗中圆轨道卫星还搭载了搜救载荷,具备全球救援能力。

北斗系统的这些额外功能,自然需要更多的卫星来支持。例如,5颗地球静止轨道卫星专门用于短报文服务,这是GPS系统所不具备的。更北斗系统在设计之初就充分考虑到了自主可控的重要性。1996年台海危机中,美国关闭GPS信号的事件让中国深刻意识到,导航系统必须掌握在自己手中。因此,北斗的55颗卫星中包含了大量备份星,即使部分卫星出现故障,系统也能保持稳定运行,战时抗干扰能力强,不易被敌方干扰或切断。

在现代战争中,精确制导武器高度依赖卫星导航。北斗系统的三频信号相较于GPS的二频信号具有更强的抗干扰能力,战时更难被敌方屏蔽。北斗在亚太地区的定位精度达到了厘米级,而GPS的全球平均精度仅为10米。这意味着中国的导弹能够更精确地打击目标,无人机、无人舰艇的操控也更为可靠。美国海军分析中心曾发出警告,北斗系统的崛起使得解放军不再依赖GPS,这对美军构成了巨大挑战。

55颗卫星的庞大阵容,是中国航天超前布局的体现。面对轨道资源被占、功能需求多样以及自主可控的迫切需求,中国选择了以更多卫星来弥补不足、增加功能、确保安全。如今,北斗系统已经服务于全球137个国家,其精度和功能均不逊色于GPS。回望过去,谁能想到中国能够在如此短的时间内打破导航霸权,成为全球导航领域的重要一极?这多出来的31颗卫星,正是中国航天实力和决心的见证。