作者|Kyra

编辑|Ray

“这气温直逼40度,也太热了,走快去买个雪糕降降温”Wendy也不顾身后的朋友,径直走向了不远处的便利店。

“快看啊,今年雪糕好像变便宜了好多,天呐,居然还有光明的冰砖和奶油棒冰,感觉好多年没吃到了,就像回到了小时候!” Wendy充满惊喜地说道。

炎炎夏日,正是整个雪糕行业热火朝天的时候。

然而,与往年形成鲜明对比的是,那些曾被挤压到货架角落、几乎淡出大众视线的低价雪糕,如今正以星火燎原之势重返消费视野。

前几年,国内雪糕市场经历了一场"消费升级"的浪潮,贵族雪糕层出不穷,价格令人咂舌。随随便便拿出来一支雪糕,价格就得几十块。

比如,钟薛高推出的"厄瓜多尔粉钻"雪糕单支售价高达66元,茅台冰淇淋定价59元起。更夸张的是,一些网红品牌推出的限量款雪糕,如某品牌与奢侈品联名的款式,价格甚至突破百元大关。

近两年,雪糕市场的价格曲线悄然转向,仿佛一夜之间回溯到了平价时代。这股突如其来的“低价旋风” 并非偶然,其背后交织着消费观念的迭代、市场竞争的重构与供应链的深度变革 —— 当 “平价不等于低质” 的消费理念逐渐渗透,当品牌开始重新审视大众市场的真实需求,这场冰淇淋市场的 “价格回归”,实则藏着一场关于消费本质的“博弈”。

今年高端雪糕的日子似乎更难了。

近期,哈根达斯中国传出要卖身的消息,这个曾凭借高端风靡中国的冰淇淋品牌如今却陷入了停滞,南昌、太原、北京等多地陆续传出哈根达斯门店关闭的消息。据窄门餐眼数据,截至今年6月12日,哈根达斯拥有385家门店,这个数据与半年前相比减少了近20家。

联合利华的前任CEO司马翰(Hein Schumacher)也曾针对中国的冰淇淋市场发表了看法:“在华冰淇淋业务一直面对挑战。背后,是中国冰淇淋市场竞争很激烈,渠道库存很满,分销渠道的库存周转天数创下历史新高。”据联合利华近期公布的业务拆分时间表显示,其冰淇淋板块将于年内完成独立运营,这一战略调整被业界视为其应对市场压力的主动求变。

无独有偶,日本冰淇淋品牌明治在中国的日子同样不是那么好过。据明治控股2024财年前三季度(2024年4月至12月)财报显示,中国市场净销售额为191亿日元,同比增长4%,营业利润亏损53亿日元,而上年同期亏损27亿日元。而这种“增收不增利”的现象,早在2022年就已经出现。

当我们将视线转向国内高端雪糕品牌,他们的日子也同样难过。

有“雪糕爱马仕”之称的钟薛高存在感大幅降低,创始人"绿皮火车卖红薯"等话题发酵后品牌势能持续衰减,多地经销商反馈终端动销乏力,多家商超便利店冰柜里都不见钟薛高的踪影。

除此之外,曾红极一时的茅台冰淇淋也正“悄然退场”,据相关网络报道显示,茅台冰淇凌事业部在今年2月已经解散,北京、上海、广州等地的旗舰店陆续关闭,i茅台App上相关产品全面下架,仅剩遵义茅台镇、三亚度假村等旅游场景的零星销售点。《潮汐商业评论》在京东、天猫等电商平台已经无法搜到相关旗舰店。

事实上,雪糕市场的变化早见端倪。

过去两年,在接连经历“雪糕刺客” “雪糕护卫” 等一系列风波之后,消费者对于雪糕品类的价格神经显然变得更为敏感。曾经或许能接受的溢价空间被大幅压缩,任何模糊定价、隐性涨价的行为都可能引发强烈反弹—— 大众对 “合理价格” 的认知愈发清晰,对价格虚高的容忍度也随之降到了新低。

曾经高价的“雪糕刺客”,如今已很难在市场上寻得踪迹。

被高价策略主导的市场逻辑,在消费者价格敏感度持续攀升的浪潮中开始逐渐失效,平价产品强势回归。

这种转变绝非偶然,而是消费理性觉醒与市场自我调节共同作用的结果。当“合理价格” 成为新的消费共识,雪糕行业正在告别单纯比拼溢价的旧时代。

接下来,如何在价格与品质之间找到精准平衡点,如何用“质价比” 重新定义产品价值,将成为所有品牌必须直面的命题 —— 一个属于雪糕行业的「质价比时代」正悄然拉开序幕。

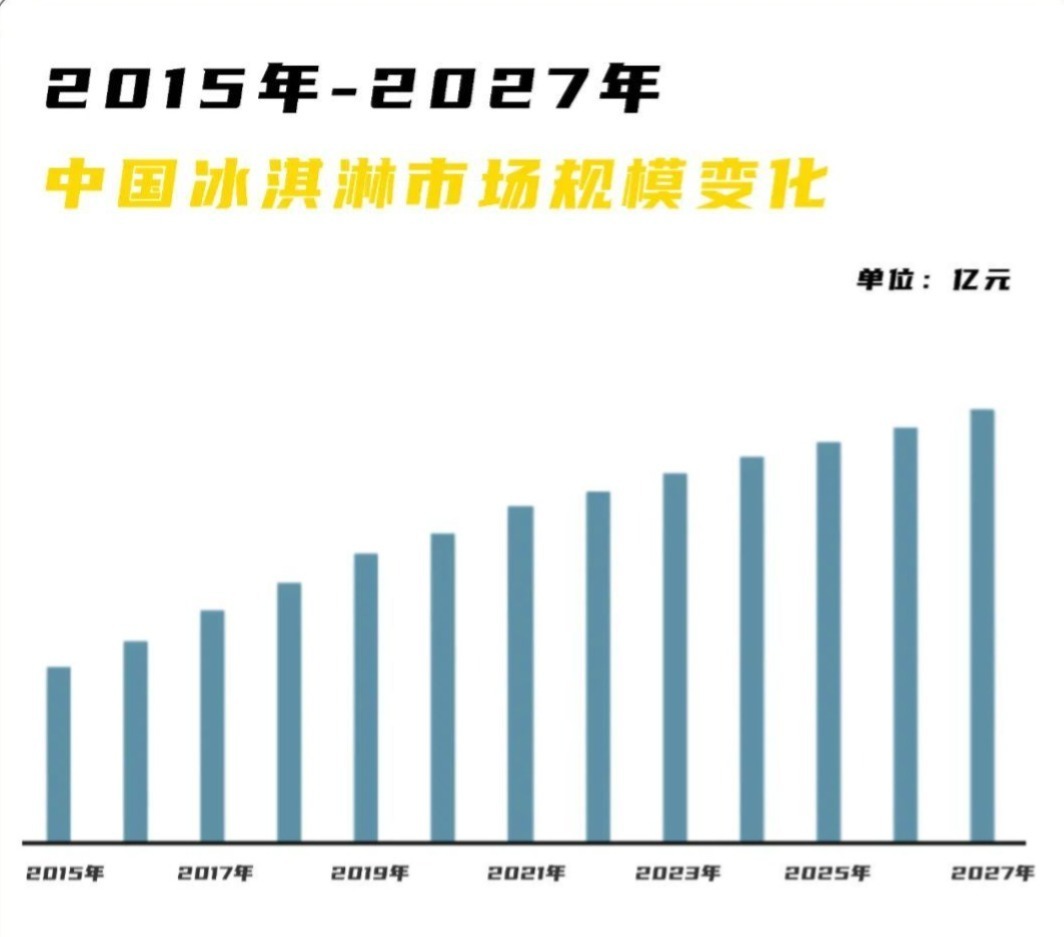

据智研咨询《2025-2031年中国冰淇淋行业市场动态分析及产业需求研判报告》数据显示,2024年我国冰淇淋市场规模已从2015年的839亿元增长至1835亿元。根据市场预测,至2027年,我国冰淇淋行业规模有望达到2000亿元以上。

不可否认,过去几年的雪糕市场经历了一场量价起飞的跨越,但飞速增长数据背后,显现出来的是行业“成长阵痛” :市场内卷,价格战导致行业整体利润率承压;供应链上下游关系趋于紧张,渠道博弈加剧合作成本;白热化竞争下部分企业牺牲品控换取短期效益,产品质量风险攀升;行业整体信誉度与消费者信任度双双下滑……

上述种种,最终为其买单的还是消费者。只是,大众对雪糕行业的要求真的高吗?

事实上,在雪糕的购买决策中,当今消费者只是在关注配料表所体现的产品基础属性之外,对消费品价格和体验价值进行了一轮新的价值重构。消费者不愿意为华而不实的噱头买单,更希望把钱用在“刀刃上”。

可喜的是,近两年在消费价值认知升级的驱动下,雪糕行业开始回归“食品” 的核心逻辑,重新锚定 “食品安全” 与 “品质价值” 的经营初心,将战略重心转移至产品本身的品质提升与价值重构。

而整个行业也逐渐达成了一种深刻的共识:在价格恒定的前提下获得更优的品质体验,要么在价格上浮时对应更显著的品质跃升。

中研普华的消费者调研数据显示,中国冰淇淋消费已形成明显的分级现象:54%的消费者属于价格敏感型,偏好单支5元以下的产品;31%为品质追求型,倾向于购买单支10-30元的产品,价格敏感度正深刻重塑行业格局。

“我家楼下便利店,虽然雪糕价格也是有高有低,但是今年明显感觉多数雪糕集中在5元以下。如果有活动,老冰棍、绿豆沙这些我都必囤。当然,那些品质很好雪糕新品或者诸如梦龙经典款,也都是我必入单品,真的如果用料好还好吃,贵点也无妨啊”雪糕爱好者Lisa感慨道。

《潮汐商业评论》也逛了下附近的社区便利店,今年的冰淇淋市场主流价格带基本维持在1元—5元。一些大品牌也在降价,比如,在拼多多百亿补贴上,8支梦龙+8支脆皮只需要63.2块钱,而伊利苦咖啡、巧乐兹、臻巧和克力棒组合装35支只需要47.9元。

那些定价处于合理区间、同时在原料甄选、工艺标准与风味创新上保持优质水准的雪糕品牌,正获得越来越多消费者的青睐。

而这种行业生态的重塑,绝非简单的价格博弈终点,恰恰为市场创新活力的迸发埋下了伏笔。当价格虚火褪去,当品质与价值的匹配成为竞争基准,企业将不得不转向更深层的创新维度寻找突破口—— 这既包括对产品本身的迭代升级,也涵盖对消费场景、渠道模式的重新定义,雪糕市场正迈步进入「质价比」时代。

当前雪糕行业已全面进入“质价比“竞争新阶段,但是如果将“低价“简单理解为成本压缩赛,那么行业恐将陷入“创新贫困陷阱”。历史经验表明,食品行业的每次价值跃升都源于技术创新(如超高温灭菌技术重塑乳业格局),而非简单的价格博弈。

在消费者手握投票器的今天,那些能让消费者觉得物超所值的品牌,正在改写行业游戏规则—— 这提示我们:低价不应是品质的天花板,而应成为创新的起跑线。消费者在意的不是价格,而是“躲”在价格背后的产品品质以及体验价值。

那些能为消费者提供惊喜产品并将产品维持在合理价格区间的品牌自然能获得消费者的青睐。当下的乳企中坚力量也正纷纷跨界,成为行业发展的新势力。

其中,认养一头牛今年推出的茉莉荔枝风味鲜牛乳冰淇淋,可以说是雪糕市场创新突破同质化的典范。其创新体现在原料与工艺的多维度协同:精选岭南妃子笑荔枝,基底用荔枝鲜榨原汁搭配横州茉莉花,奠定独特风味,让消费者在平价中享受高品质。

另外,今年的雪糕市场也普遍融合了口味创新与怀旧元素,以光明乳业为例,不仅复刻了奶油棒冰、奶昔杯等经典产品,还携手兄弟品牌推出“大白兔” 迷你雪糕,唤醒消费者的童年记忆;中街冰点则运用-196℃液氮锁鲜工艺,推出果肉含量达10%的果味雪泥雪糕,在口感与新鲜度上实现突破。

无论定位高端还是平价,那些能平衡“质”与“价”的品牌,才能在市场竞争中胜出。伊利须尽欢系列,借助3D打印技术将客单价提升至25元,却仍保持30%的复购率。

价格从来不是消费者在进行快消品购买决策的唯一衡量,那些能为消费者带来惊喜和美好产品体验的品牌,才是他们的首选。

冰柜里的价格变迁,终究是消费者用实际购买行为书写的市场真理。

“对啊,今年的雪糕是真的便宜了,前两年一个20块钱,现如今20块钱都买一箱呢。不过说实话,如果有新品,哪怕贵点我也还想试试。”Wendy的朋友在旁边打趣道。

你看,商业就是这样。