在科学的浩瀚星空中,一项震撼人心的发现犹如璀璨新星般闪耀。2015年,LIGO——激光干涉引力波天文台,首次捕捉到了来自双黑洞合并的引力波信号,这一突破性成就开启了天文学的新纪元。随后,LIGO携手Virgo室女引力波探测器和KAGRA神冈引力波探测器,共同组建了LVK合作组,进一步推进了对宇宙深处奥秘的探索。

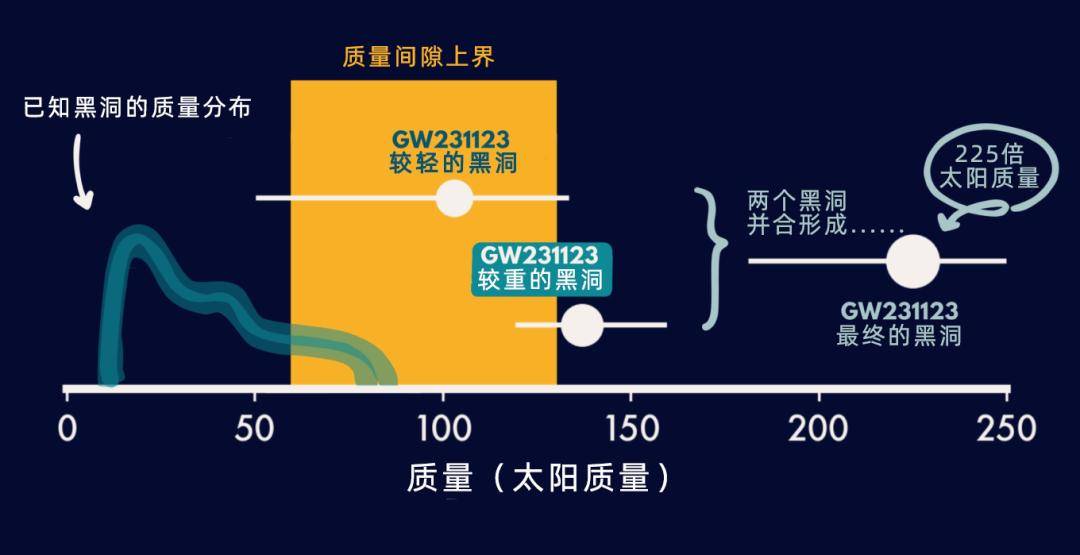

历经数年的精心观测,LVK合作组在第四轮观测运行中取得了非凡成果,共探测到超过200个双黑洞合并事件释放的引力波信号。而就在7月13日,他们公布了一项前所未有的惊人发现:两个极端质量的黑洞——一个约137倍太阳质量,另一个约103倍太阳质量——在宇宙中上演了一场壮观的合并大戏,最终诞生了一个质量高达约225倍太阳质量的新黑洞。

这次合并不仅因其黑洞的惊人质量而引人注目,更因它们的自旋速度而令人咋舌。这两个黑洞的自旋速度几乎逼近了广义相对论所允许的理论极限,其中一个更是达到了其上限的90%,另一个也逼近80%。这样的高速自旋,无疑为科学家们理解黑洞的物理特性提出了新的挑战。

更为引人注目的是,这次事件中的黑洞质量跨越了所谓的“质量间隙”。根据恒星演化理论,质量低于约60倍太阳质量的黑洞是由恒星坍缩形成的,但当黑洞质量落入60至130倍太阳质量的区间时,这一形成机制便失效了。然而,这次观测到的黑洞质量却远超这一范围,这无疑对现有理论构成了严峻考验。

面对这一谜题,科学家们提出了多种假设。其中一种认为,这两个黑洞中至少有一个是通过多代黑洞的重复合并而逐渐“成长”起来的。这种假设能够解释它们为何拥有如此巨大的质量和高速的自旋。而要让黑洞有机会不断碰撞合并,它们可能诞生于极为致密的环境,如密集的恒星团或活动星系核中。

尽管科学家们提出了多种可能性,但目前尚无一种理论能够完全解释这一观测结果。即便是最为基础的模型——黑洞由恒星坍缩形成——也无法完全契合这一事件。因为只要其中一个黑洞质量在“质量间隙”之上,另一个在“质量间隙”之下,该模型在理论上就仍具备可能性。这使得对这次事件的解析变得更加复杂和困难。

由于黑洞体积庞大,科学家们仅捕捉到了这次事件最后约0.1秒的引力波“尾声”。这使得对事件的深入研究变得尤为艰难。同时,多个理论模型在解读黑洞特性时产生了不一致的结果,进一步增加了对其质量、自旋等性质的不确定性。未来,科学家们将通过更多的模拟工作来深化对这种极端事件的理解,但预计这一过程将需要数年时间的持续努力。