在广袤无垠的宇宙舞台上,中子星与黑洞无疑是两位最为引人注目的“演员”。它们以其超乎寻常的特性,成为了天文学领域研究的热点,引领着我们探索宇宙的深邃奥秘。

首先,让我们聚焦于中子星这一宇宙奇观。中子星,这一神秘天体的诞生源自一场震撼人心的超新星爆炸。当一颗大质量恒星燃尽最后的燃料,其内部引力迅速占据主导,引发星体的急剧坍缩。在这一过程中,物质被压缩至难以想象的密度,形成了中子星。尽管其质量通常介于太阳质量的1.4至2.1倍之间,但密度之高,却达到了核物质的水平,每立方厘米的质量惊人地可达数百万吨。若将地球压缩至中子星的密度,这颗蓝色星球将缩小为一个直径仅约22米的小球,令人叹为观止。

中子星不仅密度惊人,还具备令人瞩目的旋转速度。部分中子星的自转速度极快,每秒可达数百转,宛如宇宙中的超级陀螺。这种高速旋转使得中子星成为了脉冲星,它们像宇宙中的灯塔一样,发射出规律的射电脉冲,为地球上的射电望远镜捕捉,如同接收到来自遥远星系的神秘信号。中子星还拥有超强的磁场,其强度远超地球磁场,影响着周围物质的运动轨迹,仿佛在进行一场宇宙级别的舞蹈。

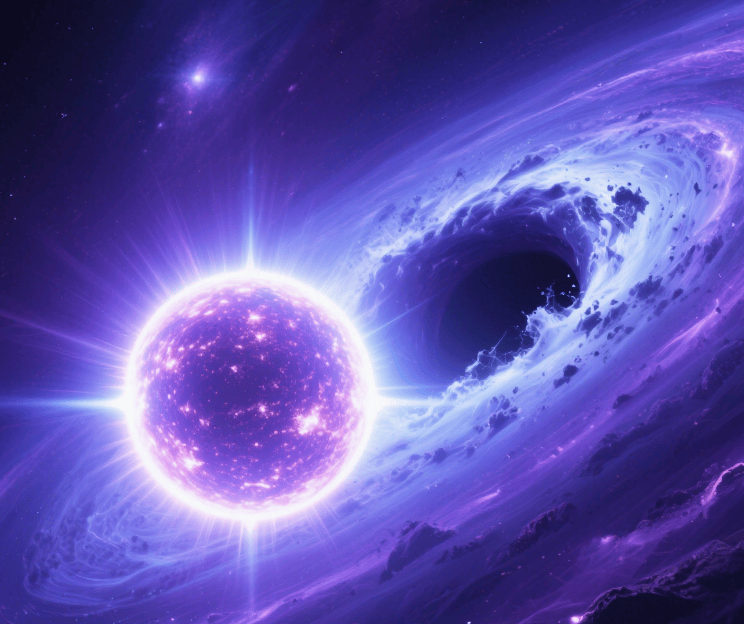

接下来,让我们将目光转向宇宙中的另一位“大胃王”——黑洞。黑洞,这一神秘莫测的天体,以其强大的引力场著称,连光也无法逃脱其“魔爪”。黑洞的形成同样与大质量恒星息息相关。当一颗超大质量恒星耗尽燃料,核反应无法支撑其引力时,恒星将迅速坍缩,形成一个密度无限大的奇点,这便是黑洞的核心。围绕奇点的,是一个被称为“事件视界”的边界,一旦越过此边界,便如同踏入了无尽的深渊,再也无法回头。

黑洞的质量同样令人咋舌,既有恒星黑洞,其质量可达太阳的几倍至几十倍;也有超大质量黑洞,其质量更是能达到数百万甚至数十亿倍太阳质量。这些超大质量黑洞通常隐匿于星系的中心,默默掌控着星系的命运。由于黑洞强大的引力吞噬了周围的光,使得它们在宇宙中几乎隐形,如同一个神秘的暗影。科学家们只能通过观测黑洞周围物质的运动或探测引力波等间接手段,来推测黑洞的存在。

对比中子星与黑洞,两者在多个方面展现出截然不同的特性。从质量上看,黑洞的质量远超中子星;从密度而言,中子星虽已极高,但黑洞的密度在某种程度上可视为“无穷大”。在体积上,中子星的直径仅为几十千米,而黑洞则几乎无外部体积可言,所有物质均集中于奇点。在光的逃逸方面,中子星表面能发射光辐射供我们观测,而黑洞则彻底吞噬光线,成为宇宙的“黑暗使者”。在形成途径上,中子星源自超新星爆炸,而黑洞则是超大质量恒星坍缩的产物。至于引力场强度,黑洞无疑远超中子星,成为宇宙引力场的霸主。在观测难度上,由于中子星能发出辐射,相较黑洞而言更易被观测。

中子星与黑洞,这两大宇宙奇观,以其独特的魅力吸引着我们去探索宇宙的奥秘。它们不仅丰富了我们对宇宙的认知,更激发了我们对未知世界的好奇心。随着科技的飞速发展,或许在不久的将来,我们能够揭开它们更多的神秘面纱,更深入地了解宇宙的起源与演化。