吉利汽车近期宣布了一项重大决策,计划斥资172亿元人民币,将旗下新能源品牌极氪从纽交所私有化退市,并全面纳入吉利体系。这一举动发生在极氪上市仅一年后,背后隐藏着复杂的市场逻辑与企业战略调整。

极氪自登陆美股市场以来,尽管2024年营收达到了759.13亿元,但净亏损亦高达57.91亿元,财务状况堪忧。其市值在一年内从110亿美元暴跌至57亿美元,股价更是跌破发行价,市场信心显著受挫。面对资本市场的冷酷判决,极氪的独立上市之路显得举步维艰。

极氪的困境并非孤立存在,而是吉利多品牌战略下资源内耗的一个缩影。吉利汽车CEO淦家阅曾坦言,市场不给予容错空间,企业必须快速整合以提高竞争力。在此背景下,吉利宣布将结束多品牌混战,转向“聚焦与整合”的新阶段,极氪私有化正是这一战略的具体落子。

极氪与领克的初步合并已经显现出了显著的协同效应。整合后,研发环节节省了20%的成本,联合采购更是节省了数十亿元。2025年第一季度,极氪在合并后的财务数据表现出色,营收达到220亿元,毛利率提升至19.1%,并在香港会计准则下实现了5.1亿元的盈利。这些数据充分证明了资源整合的有效性。

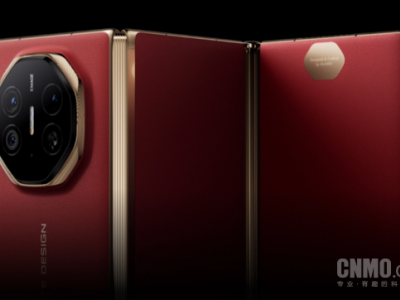

极氪彻底回归吉利体系后,吉利正致力于构建一个层次清晰的品牌舰队。吉利银河主攻大众主流市场,领克固守高端新能源领域,而极氪则冲击豪华纯电市场。这一战略布局旨在实现全动力形式与全价格带的覆盖,以应对日益激烈的市场竞争。

李书福推动的“回归一个吉利”战略,本质上是一场深刻的战略纠偏。吉利通过几何并入银河、领克注入极氪、极氪回归吉利等步骤,形成了研发、制造、渠道的垂直作战体系。这一体系旨在消除资源内耗,提升整体竞争力,实现规模效应和技术复用。

然而,整合之路并非一帆风顺。极氪在渠道方面的极速扩张,虽然有助于提升品牌知名度和市场占有率,但同店销售也可能带来品牌调性冲突。如何在保持极氪“科技潮牌”人设的同时,与吉利的“国民品牌”基因相兼容,成为吉利面临的一大挑战。

极氪的创业团队曾以“独立运营”为激励核心,如今面临军心动摇的风险。尽管吉利启动了股权激励升级计划,但互联网基因与传统制造业文化的碰撞仍然存在隐忧。吉利需要在保持团队稳定性和激发创新活力之间找到平衡点,以确保整合战略的顺利实施。