创业不是短跑冲刺,而是找准本质需求后的长期耕耘。

作者 | 马 冬

图片丨受访者提供

“妈妈为什么要上班?”三岁的女儿仰头问。

姥姥脱口而出:“因为要挣钱给你买奶粉呀。”

黄缨宁立即纠正:“不是的,妈妈上班是因为喜欢这份工作,在工作中能实现自己的价值,希望你以后也能找到自己喜欢做的事。”

这样的代际冲突,是许多年轻父母都经历过的育儿窘境。2022年底,当黄缨宁抱着年幼的女儿,目睹老一辈“过时”的教育方式时,一个大胆的念头在她心中萌芽:为什么不能让AI来当孩子的成长伙伴?

北大人工智能视觉专业出身的黄缨宁,手握谷歌、阿里等顶尖企业Offer,却选择了一条少有人走的路—儿童AI硬件创业。2024年5月,贝陪科技诞生;一年后,一款头顶小豆芽,戴着超能眼镜的毛绒玩具出现在孩子手中,它能对话、讲故事,还能识别情绪。这位90后创业者用科技重新定义了“陪伴”。

撞了南墙

在创业的浪潮中,总有一些人怀揣着独特的梦想和敏锐的洞察力,勇敢地投身其中。贝陪科技创始人黄缨宁便是这样一位创业者。

黄缨宁的“敢”,在北大读书时就初现端倪。当同窗为读博或名企实习名额竞逐时,她已埋下创业的种子—放弃直博资格,只为专注验证商业构想。

“人可能只有在撞到南墙时,才知道自己不要什么。”坐在堆满毛绒玩具原型的会议室里,黄缨宁这样解释当年的选择。

在大厂实习时,她发现自己无法忍受“一眼望到头”的工作状态:“应届生在大公司能做的事太局促了,对我来说不够刺激。”

2014年,初出茅庐的黄缨宁在深圳开启首次创业。

作为CTO,她带领团队主攻计算机视觉在中小企业的应用。“那时看到的是污水检测这类商汤、旷视不愿做的‘小单’,只觉得这些需求应该被解决,却没想过商业模式如何持续。”她回忆道,“就是初生牛犊不怕虎。”

八年后,已辗转于第四范式、阿里的黄缨宁升级为母亲。育儿困境叠加AI技术突破,让她再次燃起创业火苗。

创业者的成熟标志,是学会用多维视角审视问题。当技术理想遇上育儿痛点,黄缨宁的“贝陪”项目在2024年3月萌芽,两个月内产品形态定型。5月公司成立,7月拿下五源资本融资,2025年5月产品上市—这一次的创业步伐精准而迅捷。

不可否认,早期的创业经历,让黄缨宁积累了经验,但也让她深刻体会到了创业的不易。

当再次踏上创业路,创立贝陪科技时,她的创业初心从未改变,但是方式方法升级了。

“早期投资人看团队本质。”她揭秘融资逻辑。当演示Demo卡顿时,投资人却表示信任:“这些问题对你都是小事情。”这份信任都源于黄缨宁的“敢”。

与第一次创业时的单纯和冲动不同,这一次她更加成熟。她不仅考虑到了产品的需求,还深入思考了商业模式、团队搭建、企业文化等方面的问题。她意识到,创业不仅仅是技术的比拼,更是一场综合实力的较量。

育儿痛点vs创业支点

2023年初,当黄缨宁抱着女儿调研儿童AI玩具市场时,发现行业存在明显断层:要么是冷冰冰的塑料机器人,要么是内置电子元件却无法清洗的“一次性毛绒玩具”。

“玩具三个月必须洗一次。把电路板缝进布里怎么清洗?”身为人母的实用主义彻底爆发。她联合有玩具行业经验的合伙人,开启了历时半年的产品攻坚。

贝陪科技的产品从构思到诞生,经历了漫长而艰辛的过程。黄缨宁和她的团队在产品定位和设计理念上,进行了深入的思考和探索。

他们将目标用户定位在3—6岁的孩子。这个年龄段的孩子正处于语言发展和性格养成的关键时期,没有太大的课业压力,且尚未被电子产品过度入侵,儿童教育市场是一个极具潜力的市场。从儿童心理学的角度出发,他们希望为孩子提供安全、温暖、可信赖的陪伴,培养孩子的好奇心和探索精神。

最大的痛点在于:儿童产品价格超过百元,必须解决两方需求:家长看重教育价值,孩子需要有趣体验。就像如今市场上琳琅满目的学习机—家长以为孩子在学,孩子觉得在玩。核心是找到“玩中学”的融合点。

在产品形态的设计上,团队借鉴恒河猴实验的启示,认为哺乳动物的大脑对柔软的东西有先天的信赖感和依赖感。因此,产品的本体采用了柔软的结构,以给孩子一种安全感。同时,邀请了北大的老师作为顾问,充分考虑了孩子的触觉发育对性格形成的影响。

产品的设计过程充满了挑战。从最初的构思到最终的成型,光形象设计就有20 来稿。他们在商业洞察、儿童心理理解以及结构电子等多方面进行了综合考量,最终推导出了现在的形态—一个毛绒玩具,头上长着一根豆芽,戴着一副眼镜,通过插上豆芽来召唤出不同的角色。

贝陪科技通过不断地尝试和改进,逐步解决了诸多问题。

儿童产品领域强手如林,贝陪科技扎进红海的底气源于对传统产品的“三重颠覆”。

颠覆材质认知。当团队纠结产品形态时,黄缨宁觉得:“我们要给孩子一个安全型依恋,让他们相信世界是温暖可靠的。”布艺材质由此确立。

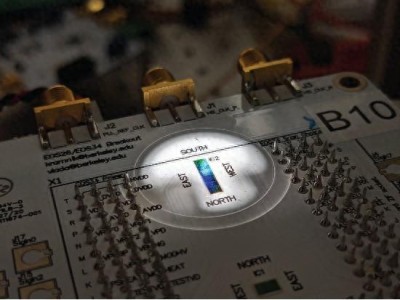

颠覆技术方案。将电子元件塞进毛绒玩具?这位母亲立即否决:“玩具三个月就要洗,iPhone都经不住洗衣机。”最终方案令人叫绝—把AI功能集中在可拆卸的眼镜上,通过“小豆芽”触点连接毛绒玩偶。

颠覆交互逻辑。市面上AI玩具多依赖语音指令,贝陪却开发了实体启智卡。“低龄儿童处于具体运算阶段,需要真实触感。”黄缨宁解释。当孩子将卡片贴近眼镜侧面的感应区,即刻触发故事、儿歌或互动游戏。数据显示,亲子话题卡使用率长期高居榜首—它解决了现代父母“不知如何与孩子聊天”的痛点。

产品上市后,黄缨宁的手机里存满女儿与“友爱兔”玩耍的视频。最受欢迎的功能意外简单—摇一摇就能触发互动。“真正的儿童产品要过两关:家长认可价值,孩子觉得好玩。”她总结道,“就像当年的小霸王学习机,让孩子在跳荷叶游戏中学会拼音。”

长跑者的觉悟:创业不是短跑冲刺

从2024年5月公司成立,到7月拿到融资,再到2025年3月出样品,整个过程紧凑而有序。

拿到样品时,黄缨宁深知产品与预期还有一定的差距。于是,她组织团队进行攻坚,不断迭代产品,保持一周一个OTA 的更新频率,让产品越来越完善。

产品上市后,他们进行了一系列的测试和市场反馈收集。从市场反馈来看,产品在起步阶段的数据令人满意。例如,用户使用启智卡的比例超过了一定范围,启智卡成为亲子沟通的好帮手,这证明了产品在教育和亲子互动方面的价值。

但产品上市不到两周,一条指名道姓的差评刺进黄缨宁眼中:“你算什么阿里高管!你就是出来圈钱的!”

“那晚我失眠了。”这位经历过技术攻坚的女创始人坦言,“委屈得想自证清白。”

当晚,她做了两件事:和合伙人商量现在产品遇到的问题和对策,对方宽慰道:“上市前两个月是痛苦期”;组织团队锁定问题,周三出现的bug,周五已解决。

不可否认的是,创业者的必修课之一,就是把谩骂转化为燃料。贝陪科技随即建立“用户反馈—快速迭代”机制:当用户反映缺少充电线(她原以为人人都有Type-C线),第二批产品立即补上;用户想要新儿歌,周更OTA马上安排。如今贝陪保持每周系统升级,用户活跃度持续攀升。

团队建设同样贯彻“长期主义”。当像大多数创业者那样,被问及对标企业时,黄缨宁摇头:“我好像没有什么标杆,比如,某某届的华为、某某届的苹果、小米,这样的意义是什么?我想,与其模仿他人,不如尊重时间。”

如今贝陪科技的产品在淘宝热销,但黄缨宁的工位上仍放着初代样品。这个戴着豆芽眼镜的布兔子,记录着一位母亲将育儿焦虑转化为解决方案的那段难忘的经历。

复盘全程,黄缨宁的创业历程得益于敏锐的市场洞察力。在每一次创业决策中,她都能准确地发现市场机会和痛点,从而确定创业方向。而在产品研发过程中,黄缨宁始终把用户体验放在首位。另外,黄缨宁深知团队建设的重要性,她在团队组建过程中,注重选拔具有专业能力和创新精神的人才。一个优秀的团队是企业发展的核心竞争力。创业者要注重团队文化的建设,营造一个积极向上、团结协作的团队氛围,让团队成员在共同的目标下,发挥出最大的潜力。最后,创业者要保持学习的热情和好奇心,不断更新自己的知识和技能,从失败中吸取教训,从成功中总结经验。

当被问及创业的最大感悟,她提及认识的一位AR创业者:“当年同赛道的5家公司,熬过十年寒冬只剩他一人。创业不是短跑冲刺,而是找准本质需求后的长期耕耘。”

贝陪科技的创业故事还在继续。

合作咨询电话:18996056966

版权说明:版权归原作者及其原创平台所有。文章为作者独立观点,不代表本平台立场。如有侵权请及时与我们取得联系。