在探索宇宙的征途中,中国航天再次书写了辉煌篇章。2021年5月,当天问一号火星探测器传回首张高清火星图像时,全球航天界为之震撼。这张分辨率高达0.5米的照片,不仅展示了火星表面的细腻纹理,更标志着中国在离轴三反光学技术上的重大突破,这一技术曾被西方封锁长达30年之久。

当世界聚焦于ChatGPT和人工智能的热潮时,中国的科研人员在浩瀚星空中默默耕耘,用一项被欧美长期封锁的光学技术,讲述着科技逆袭的壮丽故事。离轴三反光学系统,这一看似陌生的名词,实则承载着中国航天人的智慧与汗水,它如同太空中的一双锐眼,穿透黑暗,捕捉宇宙的秘密。

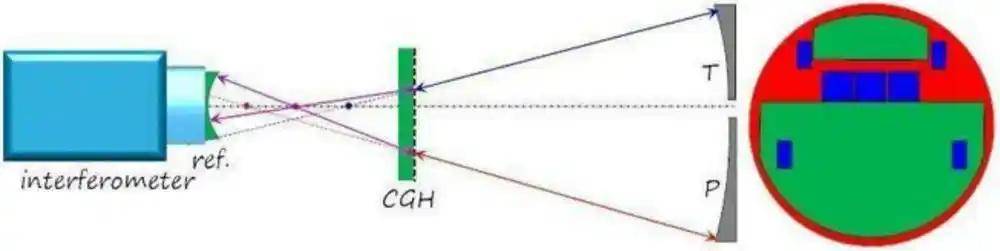

离轴三反光学系统,简而言之,就是解决了传统同轴望远镜的中心遮挡问题,通过非对称设计的三个反射镜,让光线得以绕开遮挡,从而大幅提升成像对比度。这项技术不仅实现了高分辨率,还拓宽了视野,让人类能够更清晰地窥探火星乃至更远的天体。然而,这一技术的突破之路,却充满了艰辛与挑战。

早在上世纪七十年代,国外就开始研究离轴三反光学系统。但当欧美在九十年代取得突破后,却立即将其列入禁止出口清单,对中国实施严密的技术封锁。他们企图以此遏制中国航天的发展,让中国永远处于低端制造业的行列。然而,面对如此严酷的现实,中国科学家并未退缩。

2002年,中科院长春光机所的张学军院士团队,毅然决然地踏上了自主研发离轴三反光学系统的征途。他们面对的是国际同行的嘲笑与质疑,甚至有人断言中国无法设计出、制造出、更无法调试好这一系统。但张学军院士和他的团队,却以坚定的信念和不懈的努力,回应了这些质疑。

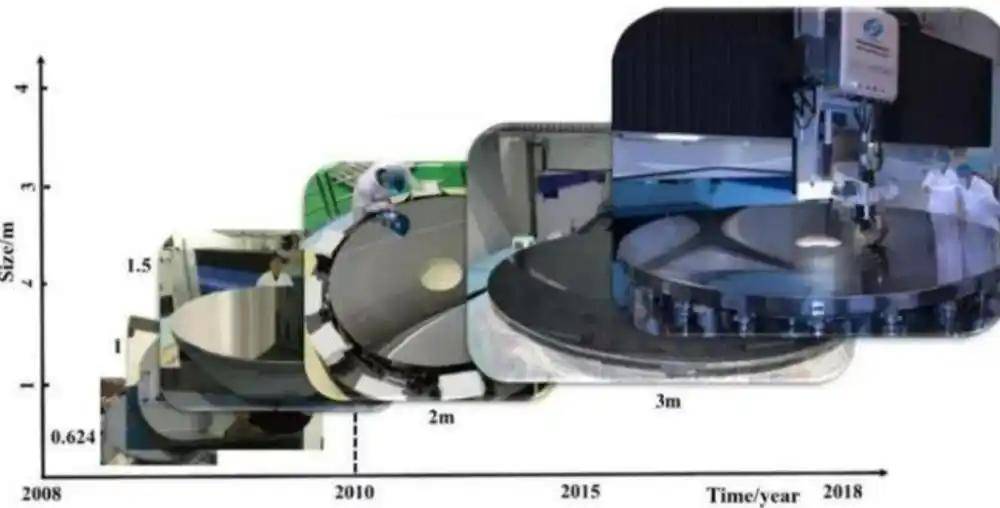

经过十余年的艰难攻关,他们终于突破了国际同行认为“不可能完成的任务”。从复杂的光学设计到精密的制造工艺,从装配调试到纳米级精度的控制,每一个环节都凝聚着团队的智慧与汗水。他们不仅研制出了具有自主知识产权的第三代大口径非球面数控加工设备,还成功将离轴三反光学系统应用于天问一号火星探测器上。

当天问一号在距离火星265千米的高空拍摄下高清影像时,火星表面的沟壑纹理清晰可见。这一刻,不仅是对中国航天技术的有力证明,更是对那些质疑声的最好回击。而这项技术的突破,也为中国高分辨率遥感卫星的发展奠定了坚实基础。

离轴三反光学系统的成功应用,不仅限于火星探测。它的宽波段覆盖能力,使得它既能进行光谱分析,又能实现高分辨率光学成像。在长春光机所的实验室里,科研人员正规划着更加宏大的蓝图——建造百米级的在轨组装空间望远镜。这一项目将采用模块化设计,将镜片组件分批送入太空,在轨道环境中完成纳米级精度的拼接与组装,从而突破火箭运输对光学口径的限制。

回顾这段从0到1的突围历程,我们不禁为中国航天人的坚韧与智慧所折服。正是那些试图阻碍中国前进的技术壁垒和轻蔑话语,激发了他们的斗志,促使他们走出了一条更加独立的自主创新之路。从当初的一穷二白到如今的航天大国,中国航天用一次次突破,向世界证明了真正的强者是在逆境中成长起来的。

离轴三反光学技术的突破,不仅是中国航天史上的一个里程碑,更是中国科技自立自强道路上的一个重要节点。它见证了中国科学家在封锁与质疑中不屈不挠的精神,也预示着一个民族在科技领域的无限可能。