在浩瀚的夜空下,仰望繁星点点,一个念头不禁跃入脑海:那些漂浮在宇宙深处的小行星,是否会有朝一日悄然造访地球?近年来,天文学家们正密切关注着这一话题,试图从繁复的轨道数据中揭开星际访客的“串门”之谜。

要探究小行星是否会定期与地球“相遇”,首先需了解它们的“行进路线”。这些在太阳系中游荡的天体,大多遵循着固定的轨道绕太阳旋转,宛如宇宙中的“定期航班”。部分小行星的轨道与地球轨道颇为接近,甚至存在交叉的可能,这时便有可能发生“擦肩而过”的奇妙景象。然而,所谓的“定期”并不严格,它们的轨道周期长短不一,从几年到几十年不等,且受引力作用而不断变化。因此,更准确地说,这是一种“有规律的邂逅机会”,而非固定的“定期造访”。

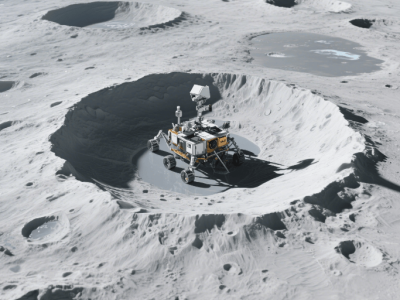

2025年,科学家们在追踪小行星方面的技术取得了显著进步。例如,全球雷达监测网经过升级,能够捕捉到小行星的“高清快照”,连其表面的岩石分布都清晰可见,这对于精确计算轨道至关重要。光学望远镜阵列24小时不间断地监视夜空,即便是直径仅几十米的小天体也难以逃脱其“法眼”。去年年底,编号为2024 XZ3的小行星从地球附近掠过,正是得益于这套系统提前半年的精确预测,实际位置与预测仅相差几百米。

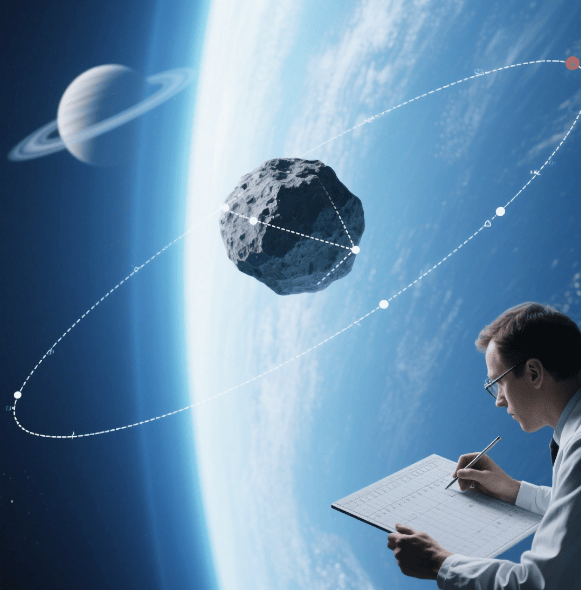

或许有人会好奇,这些轨道数据究竟是如何得出的?简而言之,天文学家们通过连续几天的观测,记录下小行星在天空中的位置变化,即其在星图上的“轨迹”。随后,利用物理公式反推其运行轨迹,类似于通过观察汽车在路上的行驶轨迹,预测它接下来将经过的路口。2025年新加入的AI辅助分析系统,能够迅速处理海量数据,将以往需要数周的测算时间缩短至几天,极大地提高了工作效率。

尽管小行星频繁“拜访”地球,但真正对地球构成威胁的却寥寥无几。根据国际小行星中心2025年的最新统计,目前已发现的近地小行星中,仅有不到1%存在未来百年内撞击地球的可能性,且这些天体都处于科学家的严密监控之下。大多数“来访”的小行星只是远远地掠过,如同宇宙中的“过客”,匆匆打个招呼便离去。

对小行星轨道的研究,不仅满足了人类的好奇心,更蕴含着太阳系形成的奥秘,同时关乎地球的安全。2025年,多国联合启动了“近地天体防御计划”,其中轨道测算是核心环节。只有准确掌握“访客”的路线,才能在关键时刻采取必要的防御措施。

宇宙并不遥远,小行星的“串门”故事,就像是宇宙向地球传递的信息。下次再看到与小行星相关的新闻,你或许就能深刻理解那些轨道参数背后的含义。不妨动动手指,点个赞、关个注,跟随科学的脚步,一同探索更广阔的宇宙世界。