在数字时代的新浪潮中,“你今天和ChatGPT对话了吗?”这句话正逐渐取代“你吃了吗?”成为日常问候。近日,OpenAI悄然揭晓了一组数据,令无数产品经理为之震惊:ChatGPT每日接收用户指令高达25亿条,年化数字更是惊人,达到了9125亿次,相当于每秒都有2900次互动。如果将每一次提问视作一次搜索,ChatGPT已经悄然占据了谷歌年搜索量的18%,且这一差距正以惊人的速度缩小。

尤为引人关注的是,在公布数据的同一天,OpenAI向Pro用户推出了一项名为ChatGPT Agent的新功能,它不仅限于回答,更能够“采取行动”。这一举动标志着从“提供答案”到“执行行动”的竞赛正式拉开帷幕。

25亿次的提问背后,是AI作为“水电煤”般基础设施的崛起时刻。这一数字使ChatGPT的周活跃用户量在半年内从3亿飙升至5亿,增速可与TikTok最火爆的2018年相媲美。尽管美国用户仅占提问量的13%,但他们却为OpenAI贡献了超过60%的付费收入,付费墙与免费体验之间的微妙平衡被数据直观地呈现出来。与谷歌日均140亿次的搜索相比,ChatGPT的用户互动更为“沉重”:平均对话轮次达到3.7轮,停留时长为4分12秒,而谷歌搜索的平均会话时长仅为26秒。显然,用户不是在“搜索”,而是在与AI“交流”。

随着提问成为习惯,下一步自然便是“让AI替我去做”。这正是Agent诞生的背景。在实战测试中,The Verge记者订阅了200美元的Pro版,亲身体验了Agent的能力。尽管在购买日式复古灯、订购鲜花以及设置银行账户自动转账等任务中,Agent未能完全成功,但OpenAI的产品负责人Yash Kumar坦然表示,他们目前更注重任务完成度,而非速度。研究负责人Isa Fulford也补充说,哪怕花费半小时,也比用户亲自操作要快。这一定位让Agent更像是“后台实习生”:用户可以去享受一杯咖啡,而Agent则在后台慢慢处理流程,最终提供一份可能并非完美但具有参考价值的报告。

尽管Agent在初期遇到了不少挑战,但正如2004年的谷歌搜索和2011年的Siri,任何基础设施级产品在初期都难免遭遇尴尬。关键在于Agent所开启的可能性:它首次将网页点击(Operator)与多步推理(Deep Research)整合进同一模型,能够看图、翻页、写代码,甚至在终端运行脚本。它运行在云端隔离容器,本地电脑只是“投屏”,这意味着未来即使关机,Agent也能彻夜处理任务,如完成100页财报的批注。OpenAI已预设了“监控模式”与“不可逆操作确认”,将金融、医药、法律等高风险任务暂时排除在外,以确保稳定后再追求速度。

随着路透社爆料OpenAI将在未来几周发布基于Chromium的AI浏览器,浏览器之战或将迎来新的变革。想象一下,在地址栏输入“帮我预订本周五晚7点的两人位意大利餐厅”,浏览器不再跳转多个页面,而是直接弹出可预订的餐厅列表,包括评分、距离以及过敏原菜单。打开财报PDF时,侧边栏的Agent已将关键数据拖入Excel并生成同比图表。在社交媒体上看到“求推荐5000元以内的白色海景房机箱”时,Agent自动在各大电商平台比价,生成包含历史低价、优惠券和今日秒杀信息的时间线。更为激进的是,如果浏览器的默认首页不再是谷歌,而是ChatGPT,谷歌的竞价广告模式或将遭受重创。

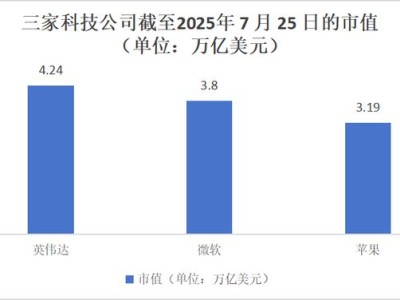

然而,这场“慢革命”仍面临诸多悬念。首先,可靠性鸿沟问题亟待解决。目前Agent的成功率约为75%,对于容错率较高的场景尚可应对,但一旦涉及医疗、法律、金融等领域,一次错误就可能引发严重后果。OpenAI需要在能力与风险之间找到新的平衡点。其次,算力经济学也是一大挑战。25亿次的提问已使OpenAI每年在算力上花费高达40亿美元。如果Agent将单次任务的平均时长延长至30分钟,推理token数将呈指数级增长,除非模型效率大幅提升,否则订阅费用或将继续上涨。最后,权力再分配也是关键所在。Instacart CEO Fidji Simo即将加入OpenAI,掌管“应用”部门,她的任务是找到Agent的“杀手级场景”,让AI从极客的玩具转变为大众的日常需求,如外卖、打车般不可或缺。换句话说,谁能定义“超级助理”的交互范式,谁就将掌握下一个十年的主动权。