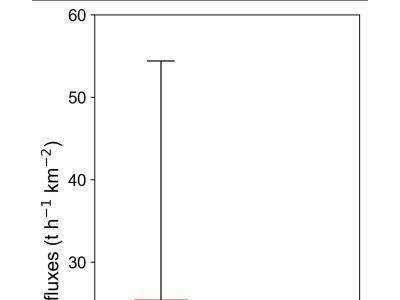

近期,网络上关于一颗编号为“2024 YR4”的小行星可能在八年后撞击地球的传言,引发了公众的广泛关注与担忧。这颗小行星,据推测其直径介于40至90米之间,体积相当于一栋高楼,其潜在威胁不容忽视。

自2025年初,美国国家航空航天局(NASA)的天文学家们便已开始密切监测这颗小行星。尽管当前它与地球的距离超过4800万公里,但鉴于太空环境的复杂性和不确定性,任何潜在风险都不可轻视。与此同时,中国的天文专家也指出,目前关于小行星撞击地球的概率仅为估算,精确的轨道测算仍需持续观测。

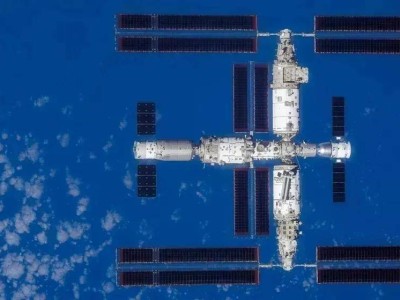

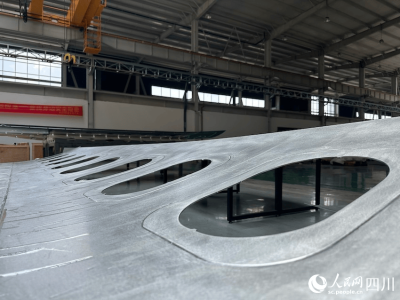

为了应对这一潜在威胁,中国已经开始着手部署“近地小行星防御系统”。全球科学界也在“行星防御”领域展开紧密合作,共同研究应对策略。科学家们提出的防御措施主要分为两大类:一类是“持久战”,通过早期发现并改变小行星轨道来避免碰撞;另一类是“速决战”,即在紧急情况下发射飞行器进行拦截。

“持久战”策略的核心在于早发现、早预警。科学家们需要尽早识别潜在威胁的小行星,并准确预测其运动轨迹。然而,由于小行星本身不发光,且体积相对较小,这一任务极具挑战性。例如,小行星“2019 OK”在接近地球的前一天才被人类发现。

“速决战”策略则更为直接,但技术难度也更高。在紧急情况下,科学家们需要从地球或飞船上发射飞行器,携带核弹头或直接撞击小行星,以摧毁或改变其飞行方向。然而,在茫茫太空中精准拦截一颗高速飞行的小行星,其难度无异于针尖对麦芒。核弹在太空中的效果也存在诸多不确定性。

尽管存在这些挑战,但科学家们表示,公众无需过分担忧。根据当前预测,未来100年内小行星撞击地球的风险仍然极低。人类有足够的时间来提升应对这类威胁的能力,包括提高发现潜在威胁小行星的精度、研究小行星的交会对接技术、精确探测与制导方法以及有效的毁伤方式等。

小行星撞击地球是一个关乎全人类安全的重大问题。因此,各国科学家需要持续研究、加强合作,共同应对这一潜在威胁。在大家的共同努力下,或许有一天,人类能够轻松化解小行星带来的危机。