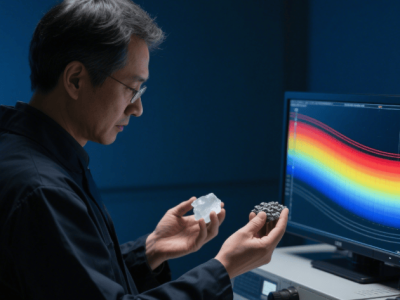

在生命科学的浩瀚宇宙中,一项关于生命起源的奥秘探索在上海海洋大学取得了突破性进展。科学家们成功地在活体鱼类胚胎中,利用单细胞新生RNA测序技术,捕捉到了生命最初阶段——合子激活时新转录基因的动态。

当精子与卵子相遇,一个新的生命旅程就此开启。但在这场宏大的生命交响乐中,并非所有基因都同时奏响。相反,绝大多数基因在受精卵中处于休眠状态,而那些在关键时刻被唤醒的基因,则成为了引导生命进程的“指挥家”。

近日,上海海洋大学的陈良标和胡鹏教授团队在《自然·通讯》杂志上发表了他们的研究成果。他们不仅优化了单细胞新生RNA测序技术,还首次在鱼类胚胎中实现了对合子激活阶段新转录基因的高灵敏度和高准确性检测。这一技术突破,无疑为探索生命起源的奥秘打开了一扇新的大门。

在胚胎发育的过程中,存在一个至关重要的转折点——母源-合子转换。这一过程中,遗传物质的控制权从母亲转移到胚胎自身,标志着胚胎开始自主控制基因表达。然而,新激活的合子基因转录本数量稀少,很容易被海量的母源RNA所掩盖。传统的测序技术往往难以捕捉到这些微弱而关键的声音。

胡鹏教授及其团队在博士后期间曾参与开发了单细胞新生RNA测序技术(scNT-seq),并在此次研究中针对鱼类胚胎模型进行了系统性优化。他们筛选了10种主流的RNA化学转化方法,并在超过5万个斑马鱼细胞中进行了测试。最终,他们发现基于mCPBA/TFEA的“on-beads”转化方案在信号强度和RNA质量上均表现出色,实现了超过8%的T-to-C替换率。

为了精准标记新合成的RNA,团队在斑马鱼受精卵的一细胞阶段显微注射了4-硫尿苷(4sU)。这一步骤就像在新产生的RNA上打下了独特的“标签”,使得后续识别变得更为容易。通过这些努力,研究团队在检测灵敏度和母源与合子RNA的区分上实现了显著提升。

这项研究的突破不仅在于技术层面,更在于它揭示了生命最初指令的启动机制。在胚胎发育的早期阶段,合子基因的时空表达对于胚胎质量具有决定性影响,进而关系到鱼类生物育种的进展。这一发现为实现精准调控、培育优质高产抗逆水产新品种提供了关键的理论基础和技术保障。

上海海洋大学的胡鹏教授是这篇论文的通讯作者,而博士研究生张晓雯和硕士研究生彭铭健则是文章的共同第一作者。他们的研究成果无疑为生命科学的探索注入了新的活力。