在新能源汽车行业的广阔舞台上,比亚迪正站在一个新的历史节点上。这家曾以电动化战略引领潮流的企业,如今正面临着智能化时代的全新考验。比亚迪集团高级副总裁、汽车新技术研究院院长杨冬生,在近期的一场媒体沟通会上,分享了比亚迪在智能化转型道路上的思考与行动。

过去十年,比亚迪凭借电动化的深厚积累,不仅在全球新能源汽车市场上占据领先地位,更定义了行业的未来走向。然而,随着国内新能源汽车市场的增速放缓,技术差距逐渐缩小,用户的关注点也从单纯的续航里程转向了更加综合的智能化使用体验。这一变化,无疑对比亚迪提出了新的挑战。

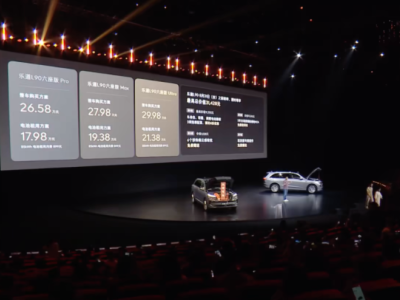

面对这一挑战,比亚迪没有选择坐以待毙,而是积极拥抱智能化时代。杨冬生坦言,虽然电动化普及用了十年时间,但智能化的普及速度将会更快。为此,比亚迪在2025年密集发布了一系列智能化战略,包括深化“易三方”、“易四方”等智能底盘技术,加速电动化与智能辅助驾驶的融合;重新整合智能辅助驾驶和座舱团队,提升舱驾协同效率;并在市场端启动“智驾平权”,将高端智能辅助驾驶技术下沉至主力消费市场。

然而,战略的清晰并不意味着现实的顺利。比亚迪在智能化转型的道路上,依然面临着诸多考验。首先,如何成功复制电动化的经验,在智能化时代持续保持竞争力?这是一个需要深思的问题。智能化时代远比电动化复杂,算法、芯片、数据、用户等因素交织在一起,需要更加精细化的体系能力。

杨冬生指出,智能辅助驾驶的安全性能要求非常高,尤其是在极限环境下。这些技术的实现不仅是能力问题,更是安全信任问题。因此,比亚迪在智能化的道路上,不仅要追求技术的领先,更要注重用户体验的稳定性和安全性。

其次,面对特斯拉、理想、华为等技术型玩家的激烈竞争,比亚迪的智能化节奏究竟该如何把握?是快是慢,是守是攻?这是一个需要权衡的问题。行业竞争加剧,比亚迪一边要守住性价比优势,一边必须加大对智能驾驶硬件、数据算法的投入。这种成本压力显而易见,但比亚迪依然选择了坚持自研的道路。

杨冬生强调,比亚迪的体量非常大,必须长期坚持自研,才能真正掌握主导权。但同时,比亚迪也会保持开放,引入更多优秀的算法公司,实现合作共创。这种开放与合作的态度,无疑为比亚迪的智能化转型注入了新的活力。

在智能化战略的具体实施上,比亚迪选择了从电动化底座出发,构建原生智能底座。通过“智电融合”,比亚迪将电动平台与智能技术高度耦合,形成了一套完整的“电子-执行器-数据链”闭环。这种融合不仅提升了智能底盘与智驾系统的协同效率,更为比亚迪的智能化转型奠定了坚实的基础。

除了底盘融合,比亚迪还坚持全栈自研的战略。从智驾芯片平台、自主算法到整车操作系统,比亚迪已经建立起了横跨大部分关键技术节点的自主研发体系。这种路径虽然成本高、周期长,但却带来了数据闭环可控和版本升级协同的关键优势。

当然,智能化的普及并非一蹴而就。比亚迪在智能化转型的道路上,走得特别谨慎。一边在10万级车型上搭载高快领航、自动泊车等功能,一边又贴心地送上兜底保障。这种“敢用”到“常用”的转变,需要比亚迪在功能下沉与体验完整之间不断平衡、不犯错。

为了提升用户体验和信任度,比亚迪在智能辅助驾驶的普及上采取了从好用场景破局的策略。泊车、高快领航等场景因为封闭、高频、规则明确,成为了用户智驾启蒙的最佳载体。通过在这些场景上的大规模量产应用,比亚迪不仅提升了用户的智驾体验,更为智能化转型积累了宝贵的实战经验。

然而,智能化的普及依然面临着用户心智与安全信任的考验。即使是智能辅助驾驶只发生一次事故,也可能引发公众的恐慌和焦虑。因此,比亚迪在智能化的道路上,不仅要追求技术的领先和功能的完善,更要注重用户体验的稳定性和安全性。这种“技术普及+用户信任”的双重战役,对比亚迪来说无疑是一个巨大的挑战。

为了应对这一挑战,比亚迪在研发体系上也进行了调整。原本分别管理的智能座舱与智能驾驶部门被合体成一个统一架构,舱驾融合正式启动。这种组织调整不仅提升了研发效率,更为比亚迪的智能化转型提供了有力的组织保障。

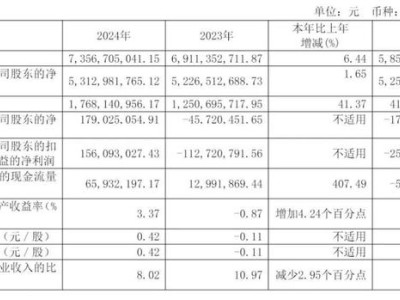

如今,比亚迪的智能化车型月销量已突破23万辆,成为国内智驾数据增长最快的品牌之一。凭借庞大的用户基盘和全域车型覆盖能力,比亚迪已经积累了很多真实场景数据。这些数据不仅为比亚迪的智能化转型提供了有力的支持,更为其在未来的竞争中赢得了先机。

站在新的历史节点上,比亚迪正以一种极其工程化的方式打开通往智能化的另一条路径。它不靠炫技式突破,而是体系型演进。这条路走得慢但稳,对比亚迪来说,智能化转型既是一场智力的较量,也是组织的博弈,更是用户心理的长期建设工程。只有在这场赌博中赢得胜利,比亚迪才能再次重新定义行业底线,开创更加辉煌的未来。