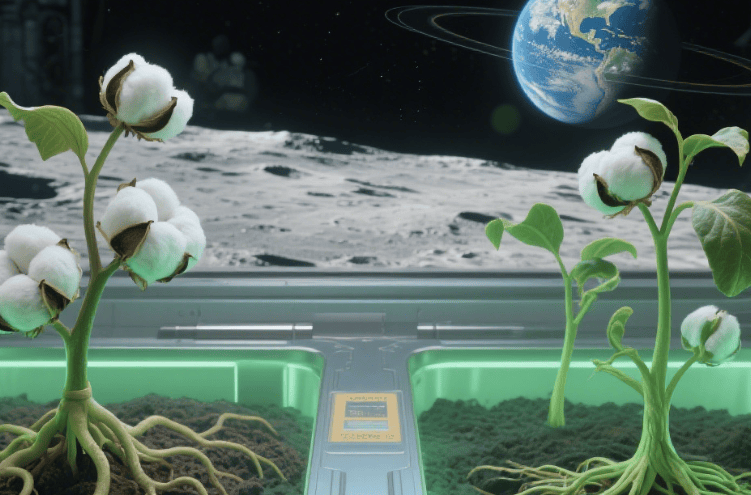

近日,一项关于月球土壤种植植物的实验引发了广泛关注。实验结果显示,当月球土壤被带回地球后,其中的拟南芥种子竟然成功发芽,这一发现让科学家们对太空环境对植物基因的影响产生了浓厚兴趣。

据悉,这次实验由美国佛罗里达大学的研究人员开展。他们在12个微型培养皿中分别放置了1克珍贵的月壤,这些月壤源自美国阿波罗11号、12号和17号飞船在1969年至1972年期间从月球带回的样本。研究人员用营养液浸湿月壤后,在每个培养皿中小心翼翼地播种了三四颗拟南芥种子。在室温约为23摄氏度的实验室里,这些培养皿被粉色LED灯光细心照料。

令人惊喜的是,种子在不到3天的时间内就迅速发芽。研究人员精心呵护这些幼苗,生长一周后,每个培养皿中仅保留了一棵植株,以确保其茁壮成长。到了第20天,研究人员摘取叶子进行基因分析,每一步都充满了严谨与期待。

为了进行对比研究,研究人员还使用了地球火山灰来培育拟南芥。火山灰的矿物质构成和颗粒大小与月壤相似。初期,无论是种在月壤还是火山灰中的种子都顺利发芽,但随着时间的推移,差异逐渐显现。月壤中的拟南芥生长缓慢,植株矮小,根系发育不良,叶片呈现出不健康的深红黑色。基因活性分析也显示,这些植物遭受了外界压力的影响,类似于对盐、金属和氧化作用的反应。

科学家们推测,太空环境中的多种因素可能导致植物基因发生变异。其中,辐射是一个重要因素,包括宇宙射线和太阳风等带电高能粒子,它们能够穿透植物种子的细胞壁和细胞膜,直接作用于DNA分子,引发DNA链断裂和碱基损伤。这些损伤在DNA复制和修复过程中可能导致错误的修复或重组,进而引发基因突变。真空、失重以及强辐射等太空环境因素也可能共同作用,导致种子发生随机诱变。

在我国,航天育种的历史可以追溯到1987年。当时,第九颗返回式卫星搭载了小麦、水稻、青椒等百余个品种的农作物种子进行太空实验。这些种子返回地球后,在后代种植中发现了遗传变异。经过杂交选育,成功培育出了如大豆“铁丰18”、棉花“鲁棉1号”等优良新品种。多年来,我国利用返回式卫星和神舟飞船,将上千个品种的种子和生物材料送入太空进行诱变育种。

航天育种具有诸多优势,其变异率比普通诱变育种高出3至4倍,育种周期也大大缩短。然而,成为合格的太空种子并非易事。种子在进入太空前需经过严格筛选,确保其遗传性稳定、综合性状良好、活力强且发芽率高。返回地球后,还需在地面进行长时间的培育和检测,经过多轮筛选和鉴定,才能最终确定哪些种子具有优异的性状,并用于后续的育种工作。

以海南油茶为例,这是一种海南本土的特色油料作物,长期以来面临产量和品质提升的难题。为了寻求突破,琼海市热带作物服务中心与海南圣露热带农作物开发有限公司携手合作,计划利用太空特殊环境诱导海南油茶种子发生变异,以期培育出优良品种。这一举措反映了航天育种在解决传统育种难题方面的巨大潜力。

回到月球土壤种植植物的实验,尽管拟南芥在月壤中的发育状况不尽如人意,但这一初步的成功已经足够令人振奋。它意味着未来我们或许能在月球上种植植物,利用它们生产食物、净化空气并循环利用水资源。然而,要实现这一目标,还需深入研究如何改善月球上的种植环境,以促进植物在月壤中的健康生长。