随着新能源汽车的普及,汽车行业正经历着一场静悄悄的变革。曾经,车企间的竞争主要聚焦于造车技艺,而今,这一战场已悄然延伸至AI技术的深度较量。

近期,理想汽车在新品发布会上,并未过多强调车辆的硬件参数,而是将重心放在了车机智能化的新进展上,以及VLA技术引领下智能驾驶的进化路径。这一转变,无疑向外界传递了一个强烈信号:AI已不再是车辆的附加选项,而是成为了定义产品体验、塑造品牌形象、吸引消费者的核心要素。

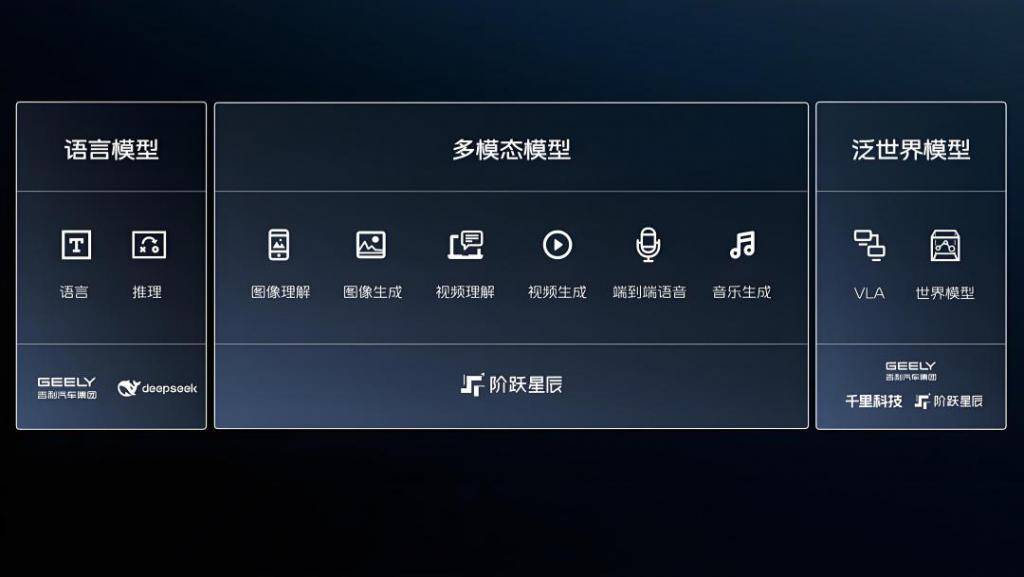

与此同时,吉利汽车与阶跃星辰携手,共同发布了面向AI Agent原生打造的下一代智能座舱Agent OS(预览版)“智能蛋舱”。这一创新性的AI交互体验和强大功能,迅速引起了业内外广泛关注。AI技术,正在汽车行业掀起一场前所未有的革命。

广汽集团副总经理高锐在中国电动汽车百人会论坛上直言不讳:“没有智驾能力,就没有参与未来竞争的资格。”这番言论,无疑是对当前汽车行业AI竞争态势的精准概括。

电动化浪潮的兴起,显著降低了汽车的核心技术壁垒。以比亚迪为代表的车企,凭借成熟的三电系统供应链,大幅降低了造车门槛。然而,在硬件趋同、性能过剩的背景下,单纯依靠硬件堆砌已难以构建持久的竞争优势。消费者的需求也在发生深刻变化,他们不再满足于车辆作为交通工具的基本功能,而是追求更高层次的情感体验和个性化服务。汽车,正逐渐从“移动的机器”转变为“第三生活空间”,一个集办公、娱乐、休憩于一体的智能终端。

在此背景下,AI技术的崛起为车企提供了一个从“制造”向“智造”跃迁的绝佳契机。AI不仅能够通过智能驾驶和智能座舱重构用户的出行体验,还能贯穿研发、生产、营销、服务的全生命周期,实现降本增效。更重要的是,掌握AI意味着掌握了数据与软件定义汽车的话语权,占据了下一代出行生态的制高点。

技术的成熟和成本的下降,正推动AI功能在汽车产品中的快速普及。2024年被众多行业分析师视为“智能驾驶元年”。特斯拉率先实现端到端自动驾驶方案的落地,国内车企如“蔚小理”、鸿蒙智行等也紧随其后,推出了类似技术。理想汽车的“端到端+VLM(视觉语言模型)双系统”、吉利汽车的千里浩瀚系统等,都是AI技术在汽车领域的杰出应用。

智能座舱也在AI技术的赋能下实现了从“指令执行者”到“情感化智能体”的重大转变。吉利银河M9的超拟人车载AI智能体、上汽通用的高通8775座舱芯片及端云融合的AI中枢等,都让用户在车内的交互体验更加流畅自然。

AI大模型,特别是多模态大模型,使车辆具备了从“感知智能”向“认知智能”跨越的能力,为实现更高级别的自动驾驶和更人性化的智能座舱交互奠定了坚实基础。高速NOA和城市NOA等高阶智驾功能正逐步从高端车型的选配下沉至主流价格带,甚至成为标配。AI大模型在智能座舱的应用也日益广泛,从提供更自然的语音交互到根据用户习惯主动推荐服务,AI正在全方位提升用户体验。

然而,AI竞赛并非一片坦途。车企在AI领域的尝试大多集中在中高端车型上,这背后既有技术瓶颈的制约,也有市场现实的考量。算力基础设施的巨大差距、数据闭环构建的挑战、软硬件深度融合的难题以及商业模式转变带来的成本压力,都是车企在AI竞赛中不得不面对的现实问题。

尽管如此,AI技术仍为汽车行业描绘了一幅美好的蓝图。在这场从“造车”到“造AI”的转向中,车企们正通过差异化技术路线争夺制高点,核心战场聚焦在智能驾驶、智能座舱以及AI贯穿全生命周期的三大领域。无论是智能驾驶技术的演进、智能座舱的革新还是AI在全生命周期的渗透,都标志着汽车行业正朝着AI定义的新赛道加速前进。

在这场变革中,AI并非要颠覆汽车作为“交通工具”的本质,而是在夯实基础体验的前提下,用技术为出行注入新的可能性。当高阶智驾功能普及至主流市场,当智能座舱的AI助手能精准记住每个家庭成员的偏好,当AI优化的供应链让车辆性价比持续提升,这些技术进步最终都将回归到“让出行更美好”的本质。